データビジュアライゼーションとは何か。データの可視化においてどのような歴史があるのだろうか。

データビジュアライゼーションとは

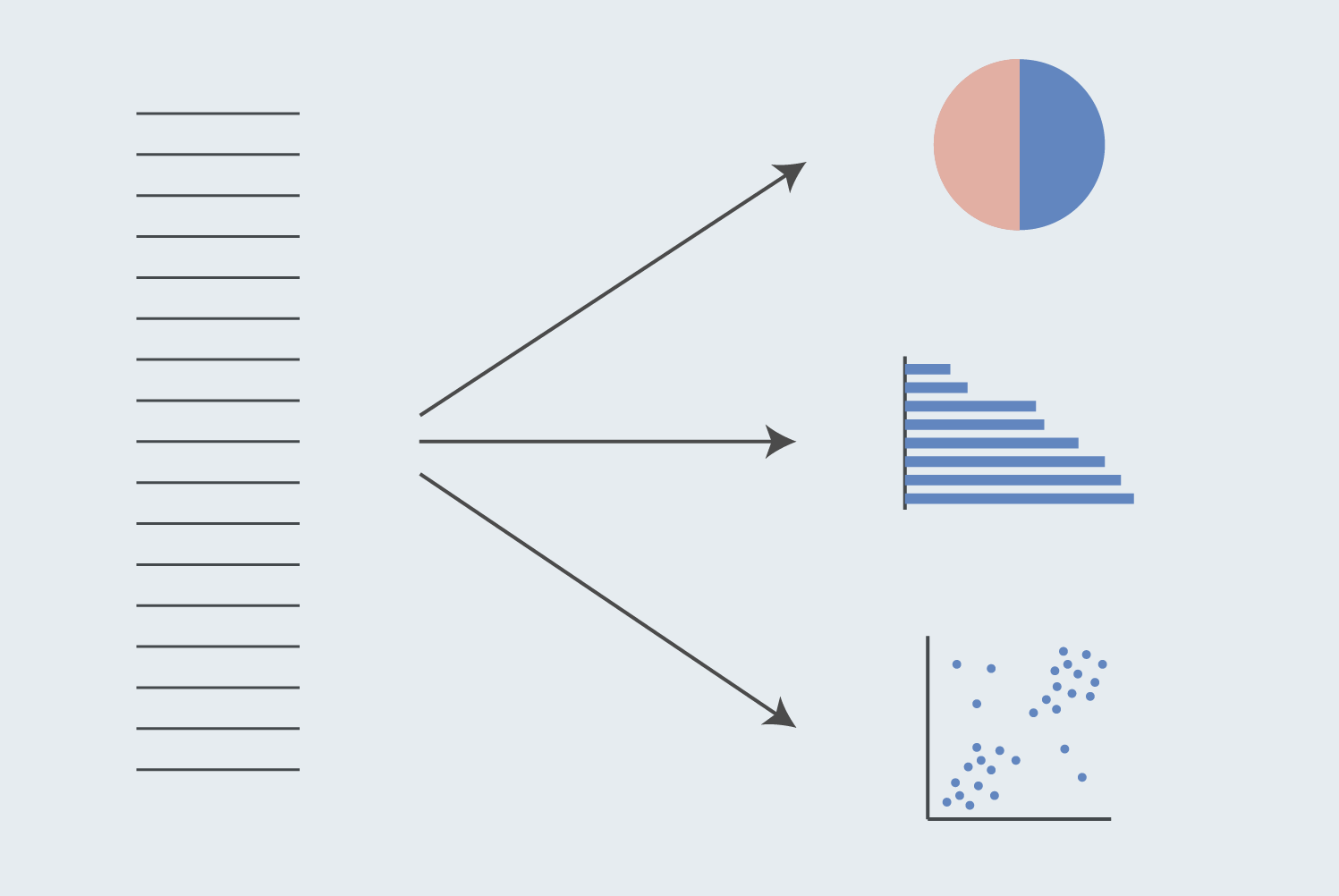

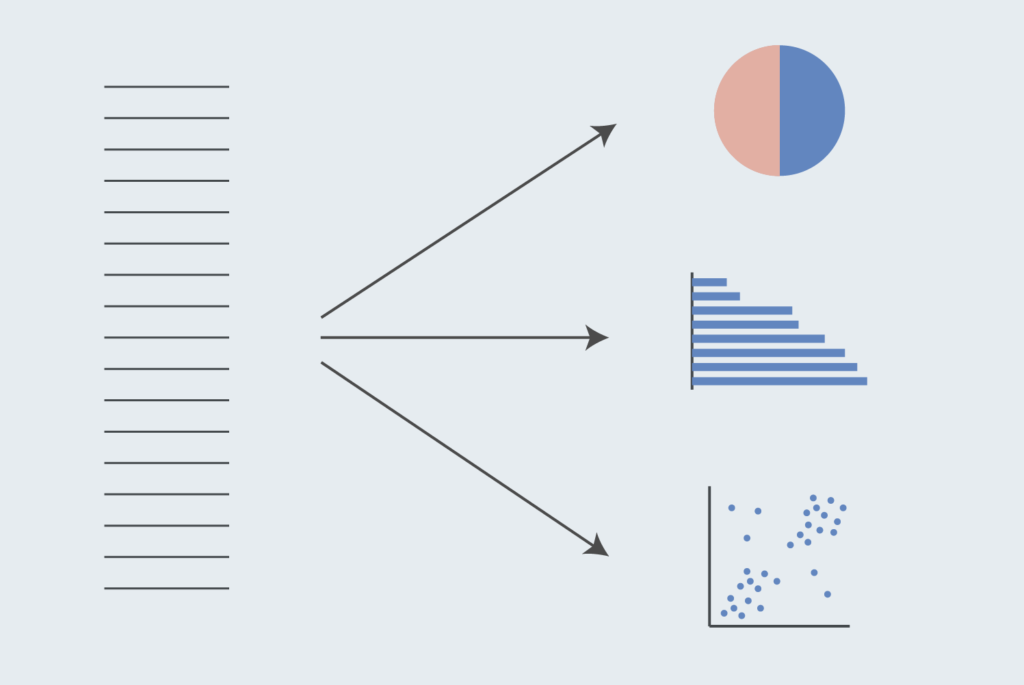

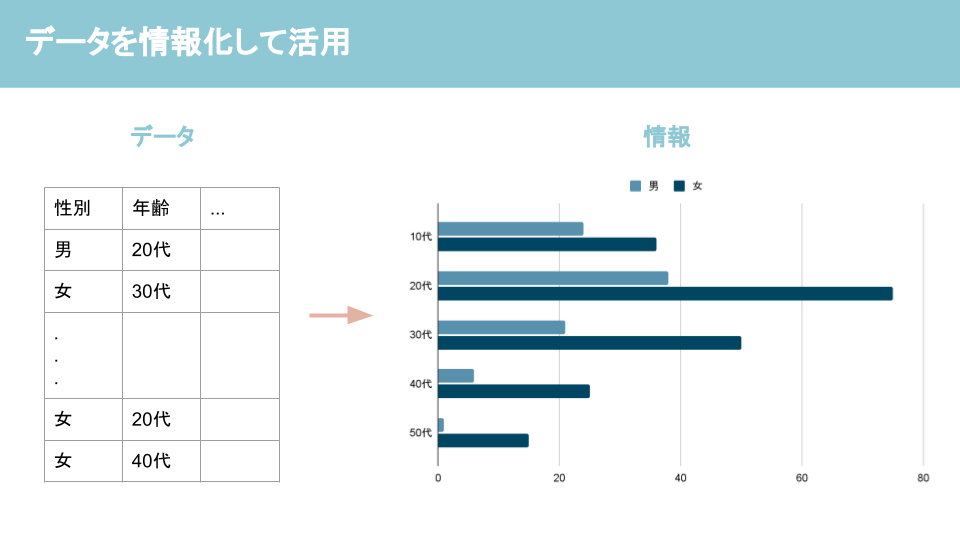

データビジュアライゼーション (Data Visualization)とは、データをグラフや図で分かりやすく可視化する技術のことを指す。

なぜデータビジュアライゼーションは重要なのか

大量のデータの羅列から何かパターンや情報を発見していくのは難しい。そこで大量のデータを人が瞬時に見て判断できるようにするためにデータの可視化が必要になってくる。

例えば5、6つ程度のデータが並んでいるだけであれば目視でも確認できるが百万とか1億のデータの羅列から目視でなにかパターンや情報を発見するというのは難しいし、できたとしてもかなり時間がかかる。可視化することで大量のデータに隠されているパターンや情報を理解する手助けになるのがデータビジュアライゼーションの技術になる。

可視化には様々な方法があり、円グラフ、棒グラフ、散布図など色々な表現方法がある。

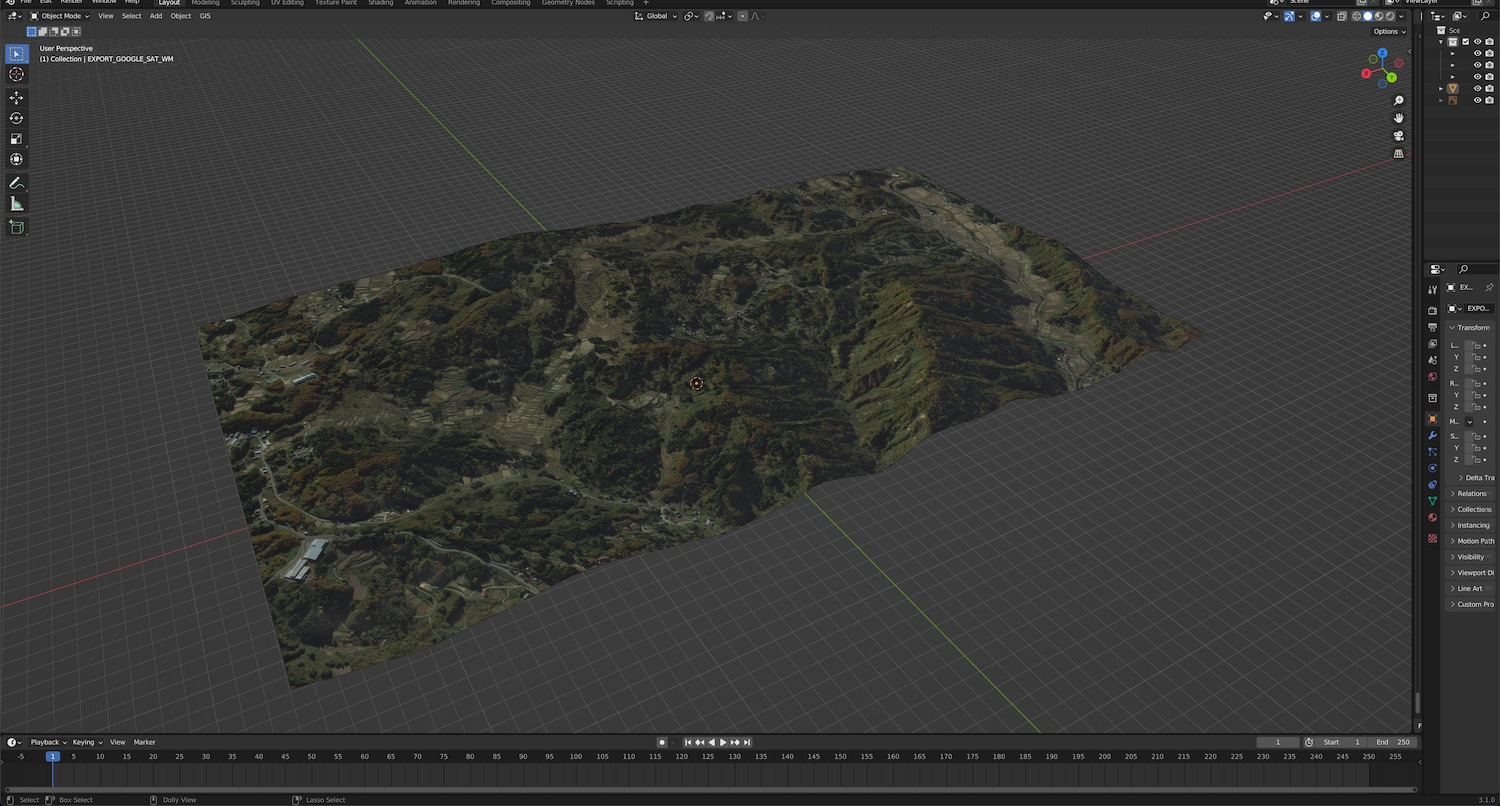

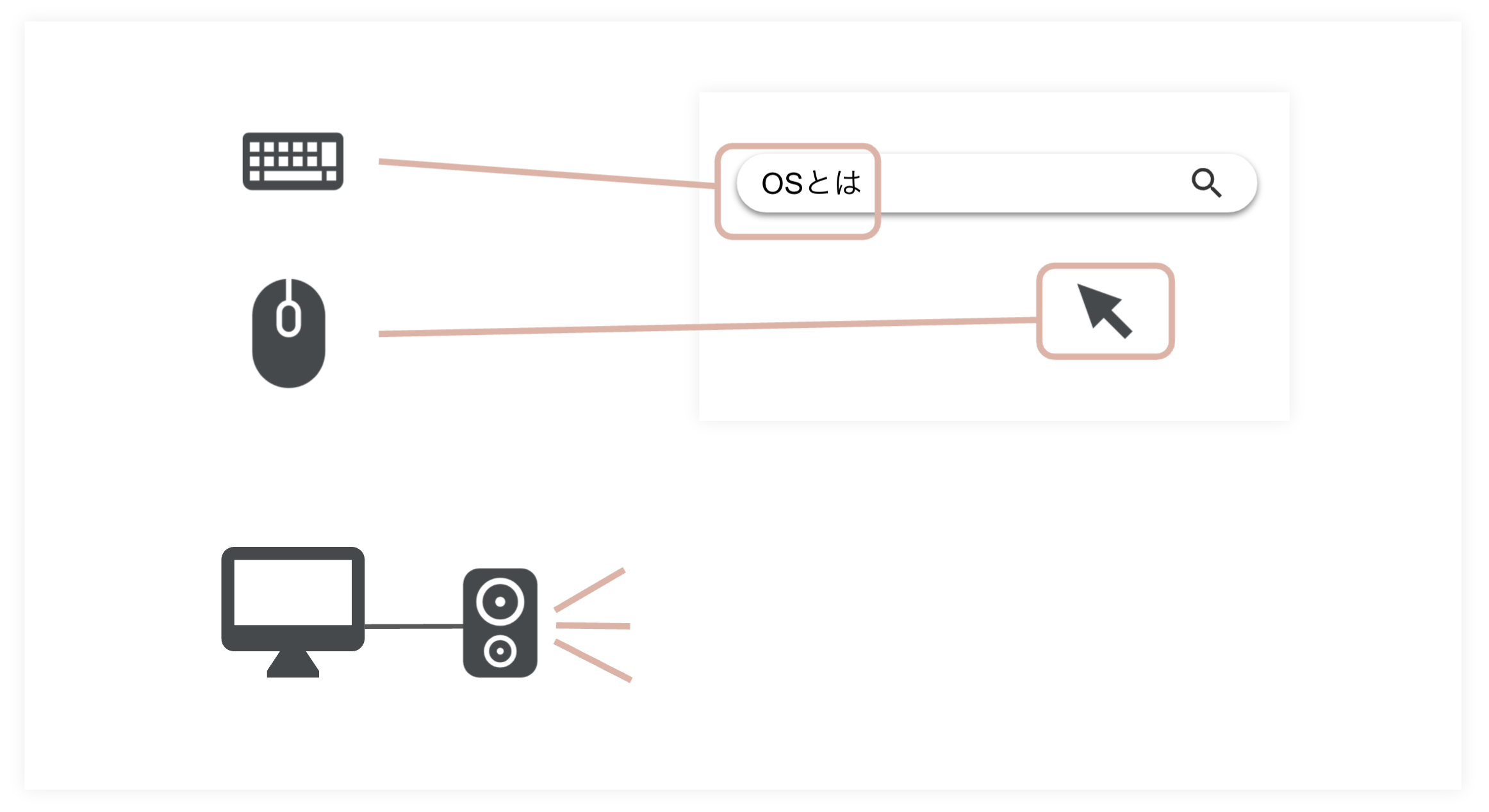

またテクノロジーの進化していくに連れ、どんどんデータが増加しており、「ビッグデータ」という言葉も生まれてきている。こうした膨大な量のデータを把握するためにデータビジュアライゼーションの技術は近年ますます重要になってきている。例えば以下のようなものもデータとして保管されていく。

- GoogleやBingなど検索エンジンで検索で入れたキーワード

- SNSでのテキストや画像の投稿。メッセージアプリでのやり取りの内容や時刻

- 決済時における購入履歴、購入の場所、時間など

- 会計システムの商品の販売履歴や個数など

こうしたデータを何らかの形で可視化することで、新たな発見、何が起こっているのかの状況把握がわかりやすい。

データビジュアライゼーションの歴史

データや情報の視覚化の歴史は古代にまで遡る。

情報の視覚化の始まり

歴史を通じて、人々の考えや物事を表すときには言葉、数字、図像の三つで表され、壁画やタリースティックというツールを使って表されていた。(1)

古来の壁画にはシンボリックな意味があり、視覚的な言語で文化や神話を伝えていた。また、情報を伝達するという意味で、実際の世界の領域を示す古代ギリシャの地図がある。(1) 古代エジプトでも測量士達が幾何学的な図を使って、地図を設計したり、星や様々な天体の位置座標を作成していた。(2) こうした地図など世界の知識は商人が商売で利用するようにしたり、国王が勢力を広げるために使うなど重視されるようになった。(1)

データと情報の定義からするならば、データは単なる事実を表しているのに比べ、そのデータの集まりを見て何らかの意思決定や次の行動の指針を決めることができるのなら、そのデータの集まりは「情報」になる。地図はそれ自体をみて様々な判断ができるという意味で情報に分類されるかもしれない。

-

-

データとは?データと情報の違いを解説

「ビッグデータ」という言葉が広く使われ始め、ビジネスにおいてどのようにデータが使われるかが重要になってきた。 また、「データサイエンティスト」という職業も出始め、データ活用において重要な役割を果たして ...

続きを見る

「データ」が生まれるのも古代に遡る。

「データ」の起源と普及

データと呼べる数字の記録は古代にまで遡る。紀元前450年頃には、古代エジプト人が、ナイル川の洪水が起こった時期や洪水の波の高さを記録している。(1)

データが一般的に利用され、幅広く普及されるようになったのは、1662年にイギリスのジョン・グラントが「人口統計」の考え方を生み出してからだった。出生と死亡の公式記録からロンドンの人口の統計的推測を明らかにし、各年齢の生存者数をまとめた。この人口統計によって、データが徴税や軍隊の招集方法など政治的な目的として使えるようになったり、年金の査定や保険・証券の価格付けといった経済的な目的にも役立てられるようになることが分かった。(1)

幅広いデータの収集

ジョン・グラントの人口統計は、社会的特性を表すデータ収集の先駆けとなったが、社会的特性を表すデータが広範囲にわたって集められるようになったのは19世紀初頭に入ってからになる。この時代にはフランスでは犯罪や貧困などの様々な社会問題が発生しており、社会的混乱が見られる時期だった。またコレラの大流行も、コレラの発生に関するデータを幅広く集めるという意味で大きなきっかけにもなった。(1)

こうした犯罪や貧困などの社会問題や公衆衛生への関心が、ソーシャルデータの体系的な収集に繋がり、入手可能なデータから重要な社会問題を考えるというつながりから、グラフや地図、表などの新たなデータ可視化への動きへとつながっていく。

1820年頃ー1870年頃には、人口、貿易、商業、社会的政治問題に関する政府の公式統計の収集、編集、普及はヨーロッパのほとんどの国々に広がっていくようになる。(1)

データグラフィックの発明

現在でも使われているようなグラフが作られたのは18世紀であり、ウィリアム・プレイフェアというスコットランド人が1780 - 1805年の間に円グラフ、線グラフ、棒グラフを生み出す。1801年には初のパイグラフが生み出される。(1)

また、データグラフィックにおいての次の発明は散布図であり、統計グラフィックすべての形式の中で、散布図は最も用途が広く、最も有益な発明とも言われる。(1)

円グラフ、線グラフ、棒グラフは基本的に一種類のデータを表示するか、または時間の経過とともにデータが表示される形になる。この散布図は初の完全な二次元のグラフであり、x軸とy軸を使って、縦座標の変数yが横座標の変数xによってどのように変化するかを示すことができるようになった。(1)

また、散布図の点を分けることで、データの関係性を読み解くことも可能になった。

19世紀後半の「黄金時代」

19世紀後半には統計学、データ収集、科学技術など様々な発展が結びつき、さらにデータグラフィックスが広く普及されるようになった。

Friendly & Wainer (2021)によれば以下のような例がデータの黄金時代を後押しした。

- 印刷や複製の技術が進歩し、グラフィック作品が幅広く普及

- 自動記録の進歩

- 多くの機械的な計算装置が開発

統計とコンピュータ

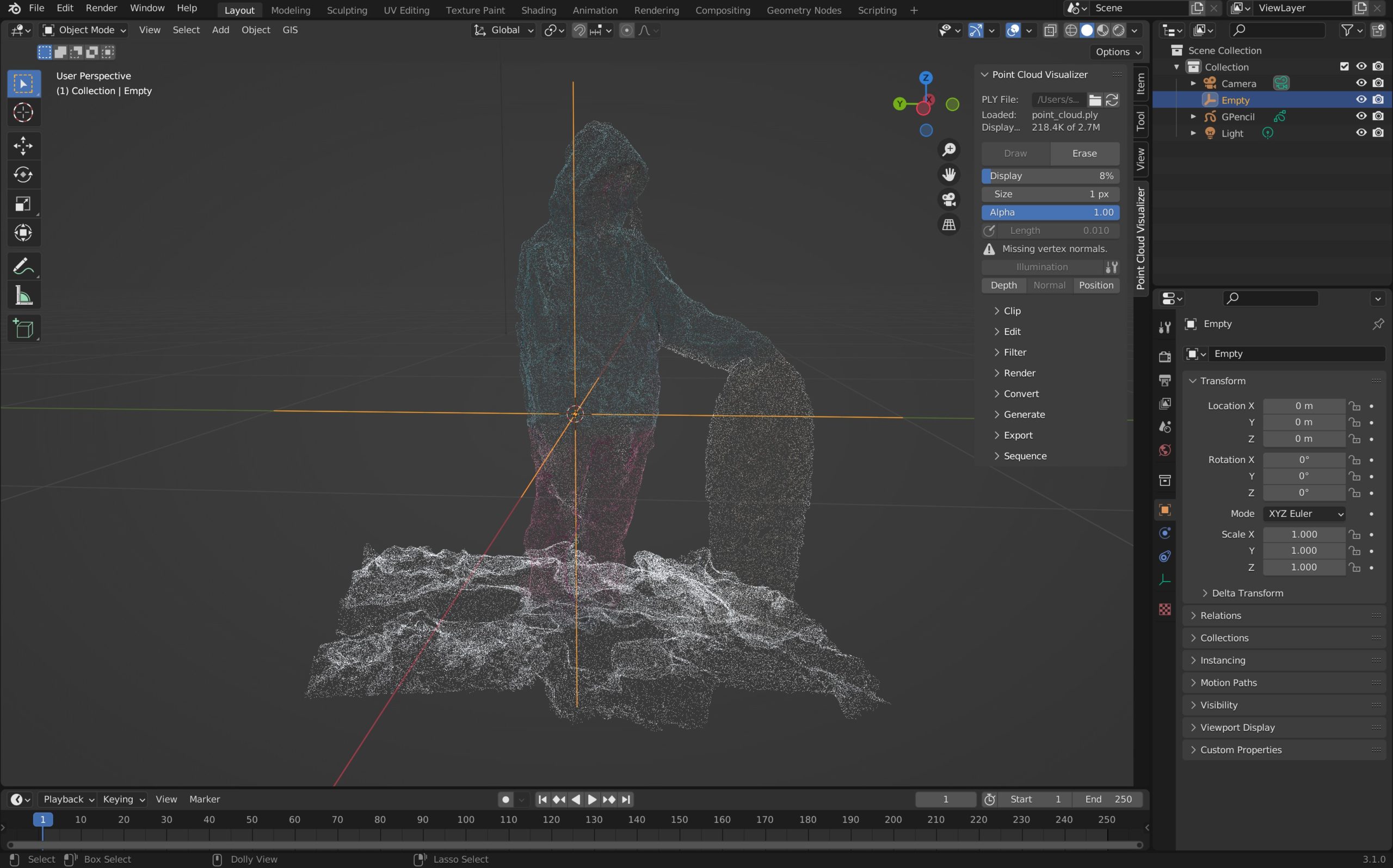

コンピューターが登場するようになると、グラフを動的にみたり、インタラクティブにするグラフ手法が生まれていく。動画で変化を示せるようになったり、グラフの性質を、見るものが直接操作することで変化させることができるようになった。(1)

動的なグラフ可視化に進化が見られたのは、コンピュータ生成グラフィックスの進化による。3次元グラフィックスのためのハードウェアやソフトウェアの進化によって進められた。例えば、1970年代には物体の三次元レンダリング技術の発展が見られるようになる。(1)

ハードウェアの進化には以下のような例が挙げられる。(1)

- 1970年初頭→大規模集積化チップの開発

- GPUの開発

- ジオメトリパイプラインという概念の発展

ソフトウェアは以下の通り。(1)

- 1970年初頭→GUIの概念を実行

- 1990年代から今日まで→アニメーショングラフィックス向けのソフトウェア

-

-

OS(オペレーティングシステム)とはなにか

OS(オペレーティングシステム)とはなにか解説する。 OSの基本的な機能となるデバイス管理、タスク管理、ファイル管理、ネットワーク通信、ユーザインターフェースについても説明し、OSの代表例も紹介する。 ...

続きを見る

データとアート

大量のデータを人間が分かりやすいように要約・表現していく動きは今も続いており、テクノロジーの発展でさらにこの動きは加速している。データの可視化はデータに対する理解を助ける一方で、「データ・アート」のようなデータの表現方法を広げる分野も登場している。

例えば、"Simulated dendrochoronology of U.S. immigration (1830 - 2015)は、米国への歴史的な移民を木の年輪として表示(1830-2015)させたデータビジュアライゼーションアートであり、数百年、数千年の樹齢を持ち、大昔から起こっている木の成長プロセスを移民の歴史の表現プロセスに喩えてデータをアートとして表現している。

こうしたデータとアートを繋げるツールも数多く存在する。

TouchDesigner, Processing, OpenFrameworksなど、プログラミングやデータを使って創造的な表現を作れるツールが近年増えている。

-

-

TouchDesignerとは プログラミングで創造的に表現する

TouchDesignerとは何か?TouchDesignerは何に使われて、どのように動いているのか? TouchDesignerとは Touchdesignerは「ビジュアル・プログラミング」を可 ...

続きを見る

注: (1) Friendly & Wainer (2021) (2) データビジュアライゼーションの系譜学、視覚的思考のデータドリブンからVRの体験共有へ

参照: Friendly, M., & Wainer, H. (2021). A History of Data Visualization and Graphic Communication (マイケル フレンドリー, ハワード ウェイナー 『データ視覚化の人類史――グラフの発明から時間と空間の可視化まで』 飯嶋貴子訳 青土社)