「ビッグデータ」という言葉が広く使われ始め、ビジネスにおいてどのようにデータが使われるかが重要になってきた。

また、「データサイエンティスト」という職業も出始め、データ活用において重要な役割を果たしている。

このIT社会でよく使われるようになった言葉「データ」だが、実際どのような意味なのだろうか。

また、「情報化社会」とも近年言われるようにもなったが、情報とデータは何が違うのだろうか。

データとは何かや、データと情報の違いについて、説明する。

データの定義

データ(英: data)とは、事実や資料をさす言葉。言語的には複数形であるため、厳密には複数の事象や数値の集まりのことを指し、単数形は datum(データム)である。

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

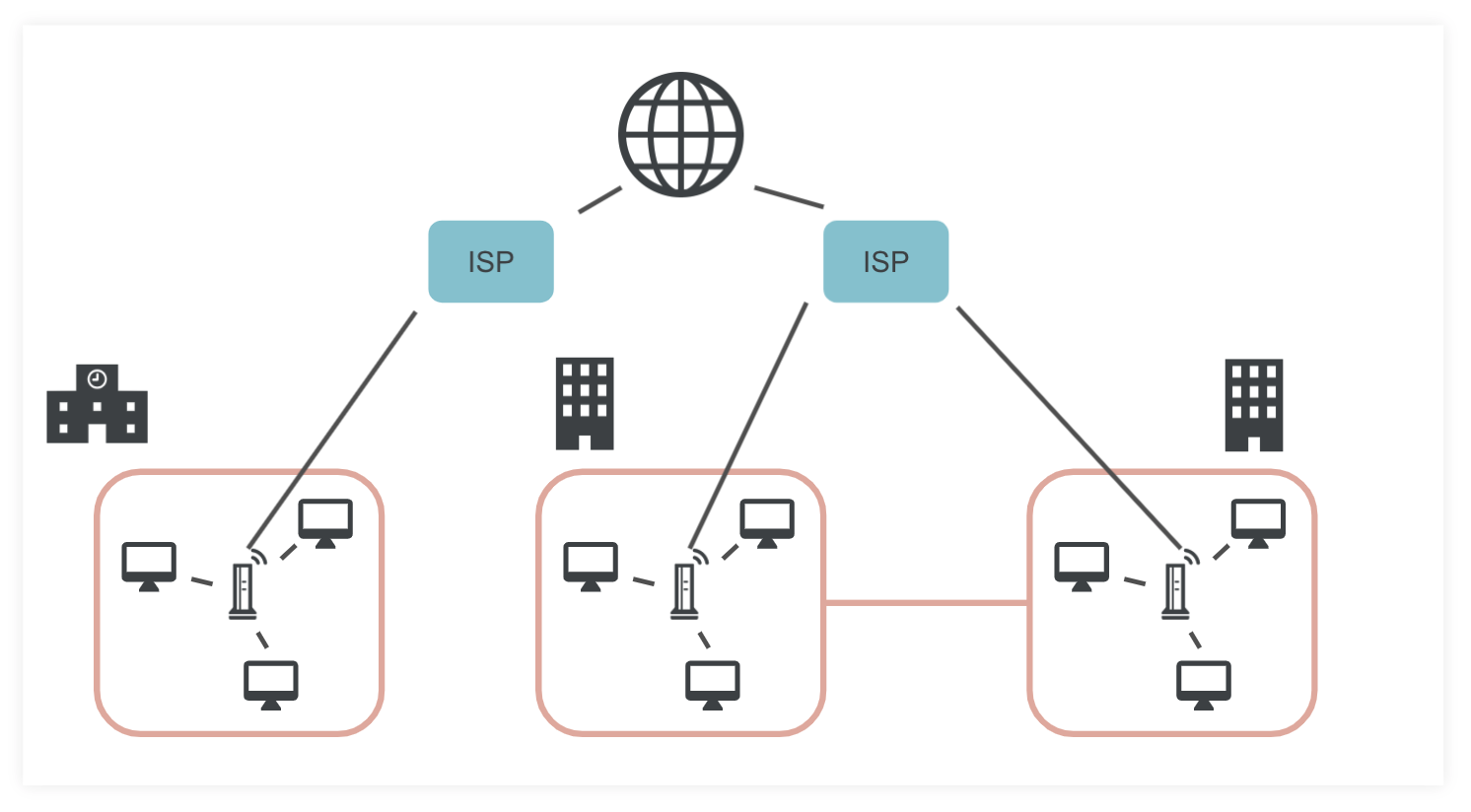

データとは、事実を数字や文字、画像などで表現したものを指す。

例えば:

- 今日の朝測った体温

- 商品Aを購入した人の年齢や性別

- 位置情報

など、世の中には様々なデータが存在する。

情報の定義

データは単なる事実を表しているのに比べ、そのデータの集まりを見て何らかの意思決定や次の行動の指針を決めることができるのなら、そのデータの集まりは「情報」になる。

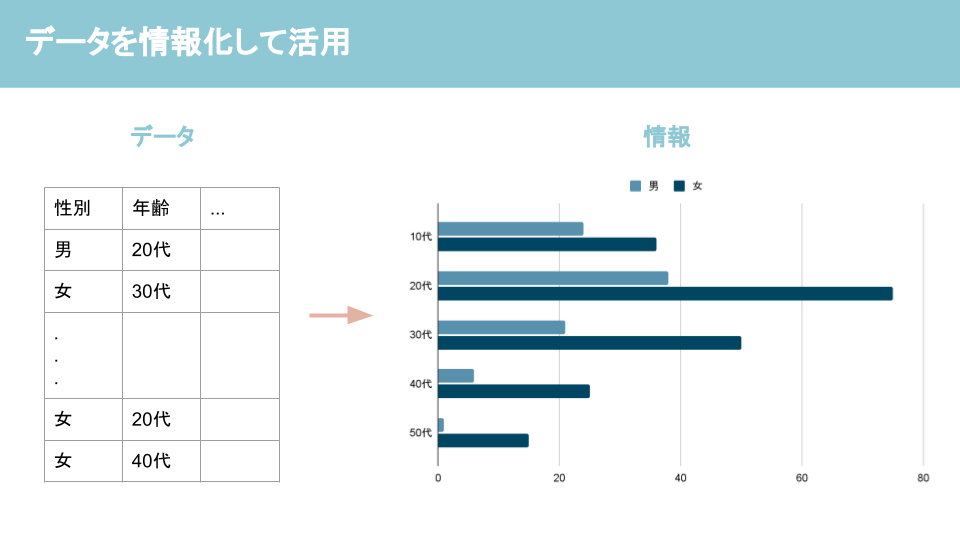

データと情報の違いの例

何らかの意思決定ができるデータの集まりとは具体的にどんなデータがあるのだろうか。

例えば商品Aの購入履歴のデータを整理するとする。

ここでは例として性別と年齢のデータを集めているとする。

性別や年齢のデータは、単なる事実だ。このデータの羅列をみるだけでは次の意思決定につながる何かを見つけることは難しい。

しかしデータをグラフに整理してみて、もし「全体的に20・30代女性に多く購入されている」というような特徴を引き出し、この特徴から「20代・30代女性がうけるように広告をうつ・パッケージデザインを変える」というように次の意思決定ができるようになれば、データの集まりは情報になったと言える。

もちろん例のように必ずしもデータから情報をうまく引き出せるかは実際には分からない。

しかしデータの活用事例について調べると様々なデータ活用法を知ることができる。

データの活用事例

では具体的にどのようにデータを情報に変換して、ビジネスに活用しているのだろうか?

下記はデータの活用事例になる。

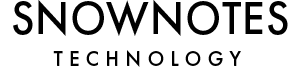

スシロー(回転寿司チェーン店)の事例

全ての寿司皿にICタグを取り付けて回転寿司のレーンに流すことで、様々なデータを取得している。

- いつどんな寿司を流して、食べられているのか

- いつ、どのテーブルでどんな商品が注文されたのか

こうしたデータを蓄積し、整理することで、需要の予測などに役立たせている。

参考:15社のビッグデータ活用事例から学ぶ、成果につながる活用の方法

株式会社開園システム(タクシー乗務員用アプリ)の事例

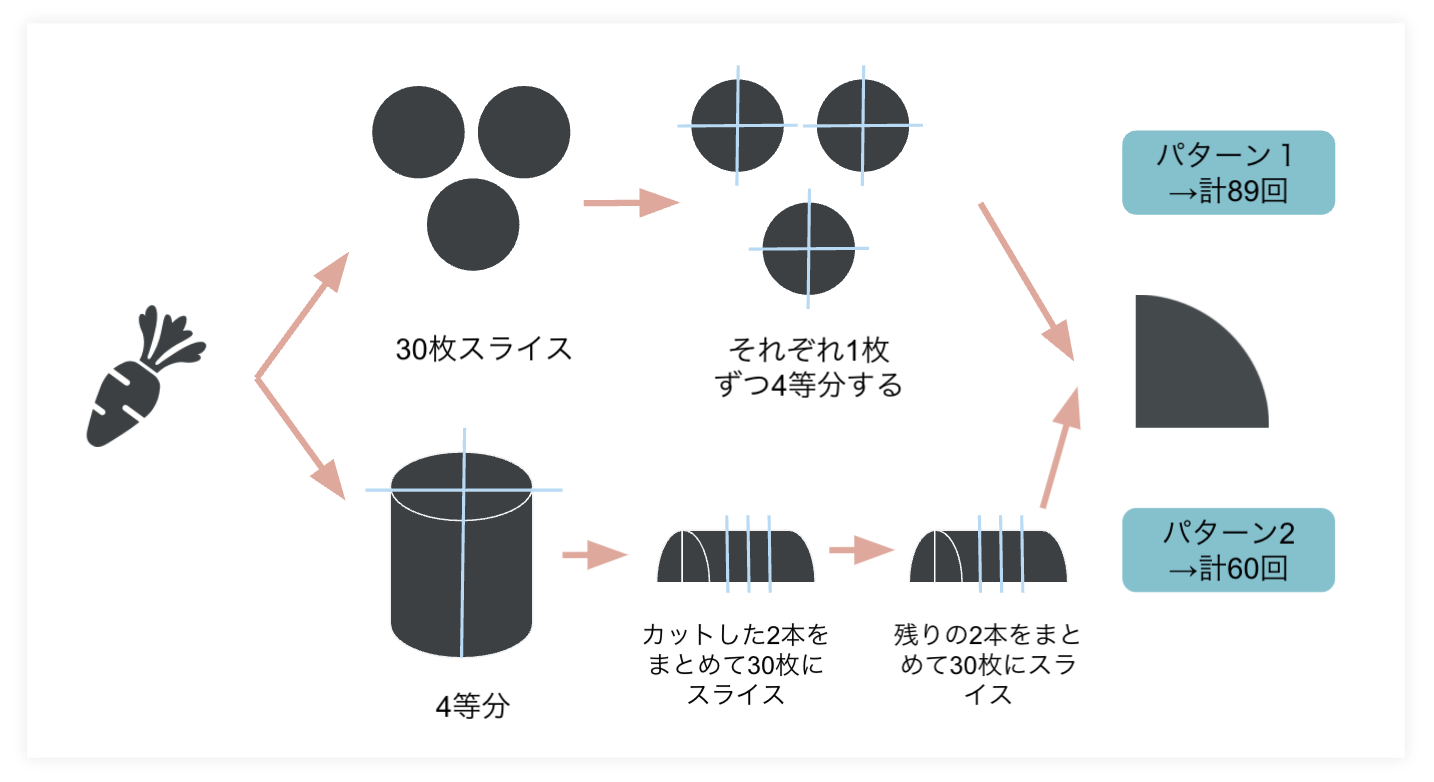

株式会社開園システムの提供するタクシー乗務員用アプリでは、GPSを使って生み出された過去の乗車位置のデータや、現在稼働中の車両の位置データをを情報化するための機能を提供している。

- 過去の乗車位置を、月・曜日・時間帯別に地図上に表示し、需要を予測

- 稼働中の車両の位置データを地図に表示し、顧客の依頼場所に近い順に通知

といったように、位置データをうまく情報として活用している。

参考:15社のビッグデータ活用事例から学ぶ、成果につながる活用の方法

テクノロジーの進化でますます増えるデータ

センサーなど、テクノロジーの進化によって今まで取得できなかったデータも取得できるようになり、その結果引き出せる情報も格段に増えてきている。

- 商品棚での消費者の視線の動きを分析→よく見られる位置に主力商品を配置

- 機器や設備にセンサーを取り付け、稼働状況データを収集→事故や故障を未然に防止

- 過去の犯罪データから、危険な場所を時間ごとにマップ表示

データから情報を引き出せる人の重要性

事例のように、データをうまく情報に変換することで更なる価値を社会にもたらすが、データから情報を引き出すためには技術がいる。

せっかく沢山のデータを持っていたとしても、そこから情報を引き出せなければ無意味になってしまう。

近年は「データサイエンティスト」と呼ばれる、データを分析してビジネスに活用するための情報を得ることをメインとする職種も出てきている。

今後ますます、爆発的に増えていくデータに対してどのように価値を引き出し、うまく社会に活用できるのかが大切になっていく。

コンピュータの全体像

コンピュータの全体像を知ると、数学とコンピューターサイエンスの結びつき方もより深く理解できる。

こちらにコンピューターサイエンスの全体像についてまとめた。

-

-

Screen-Shot-2021-06-11-at-11.45.16

続きを見る