コンピュータを形作る五大装置とは何か、図解ありで解説する。

五大装置である入力装置、出力装置、記憶装置、演算装置、制御装置について説明し、また記憶装置に関しては主記憶装置と補助記憶装置、RAMやROM、DRAM, SRAMなど詳細を見ていく。

コンピュータは何でできているのか

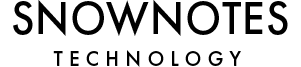

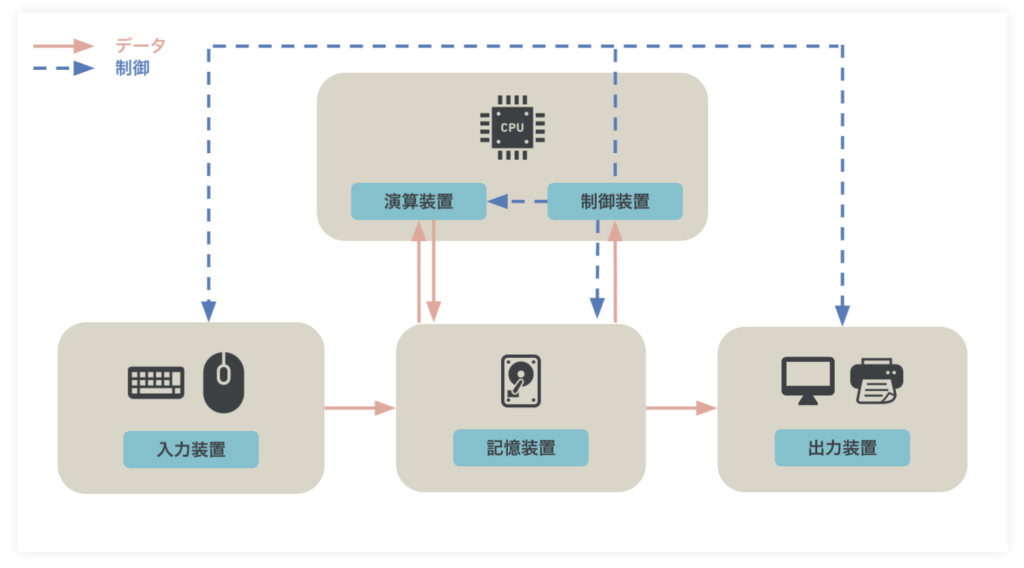

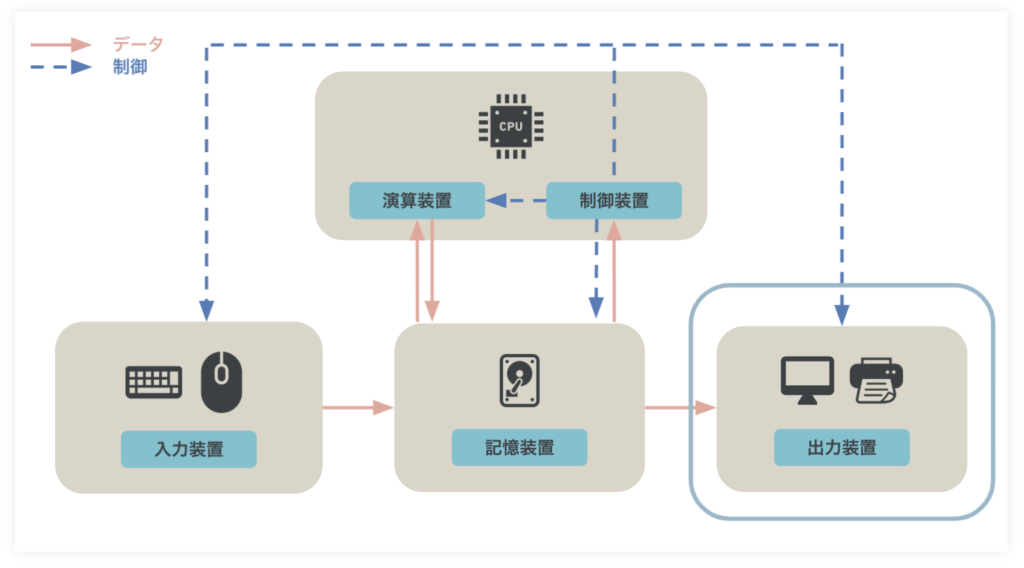

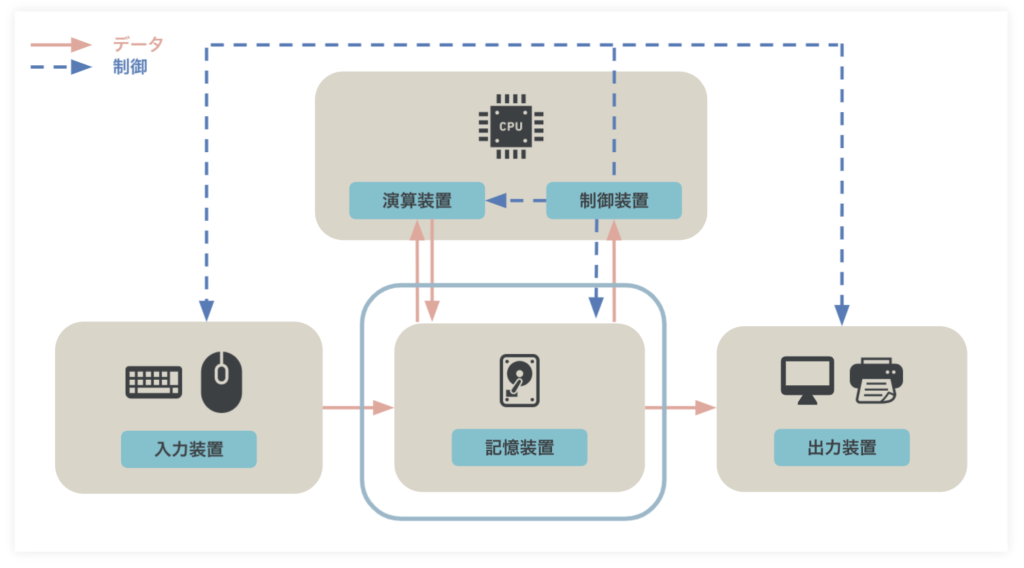

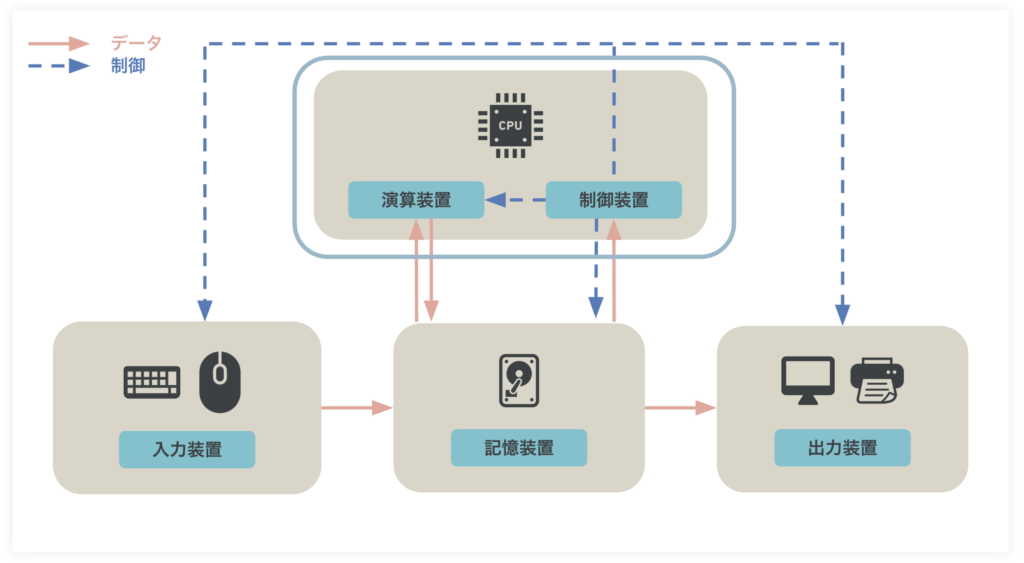

パソコンと呼ばれているものは、主に五つの装置で構成される。

- 入力装置(マウス、キーボードなど)

- 出力装置(ディスプレイ、プリンタ、スピーカーなど)

- 記憶装置(RAM、ROM、ストレージ、CD、USBカードなど)

- 演算装置(CPU)

- 制御装置(CPU)

順番に見ていく。

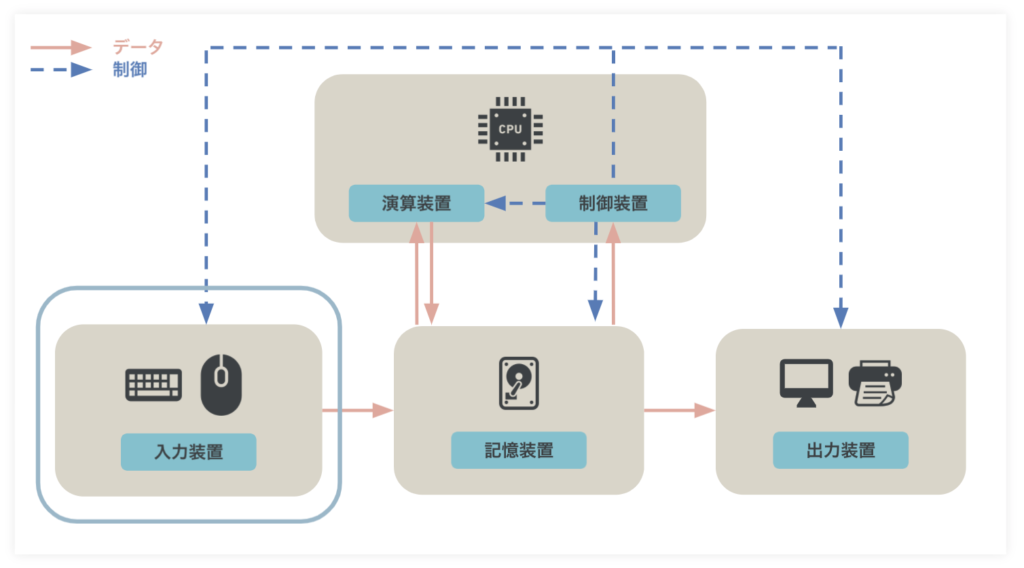

入力装置

コンピュータにデータに入力する装置を入力装置という。

ファイルやボタンなどをクリックするために使われるマウスや、文字を打ち込むためのキーボードが入力装置にあたる。

出力装置

出力装置は、パソコンからデータを出力する装置。

データとはディスプレイにうつされる文字や数字や画像、または上に印刷される情報や、音楽などの音声も含まれる。

具体的な出力装置として、ディスプレイ、プロジェクタ、プリンタ、スピーカー、イヤホンなどが挙げられる。

記憶装置(ストレージ)

記憶装置とは、プログラムやデータなどのファイルを記憶・保存するために使われる。

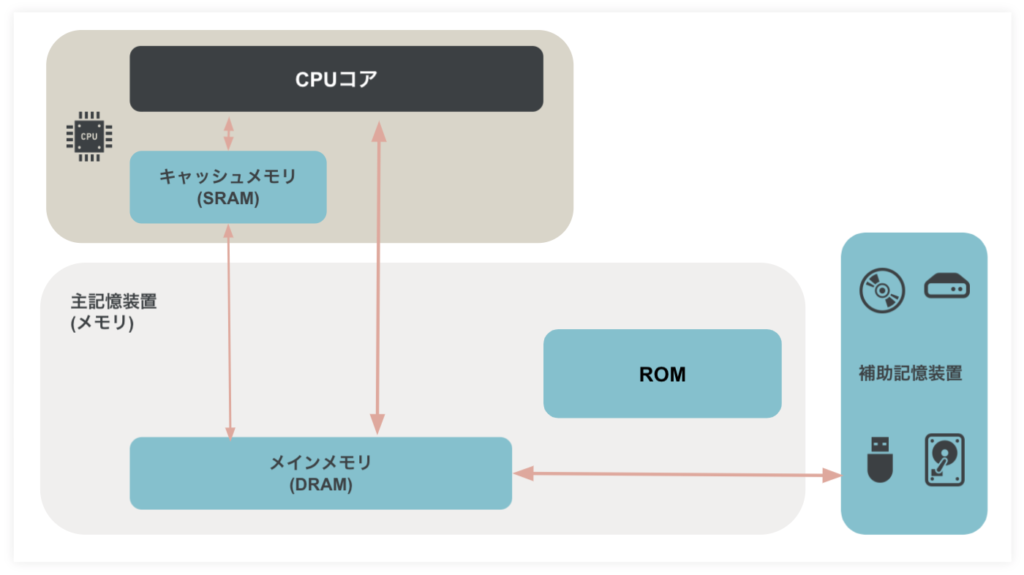

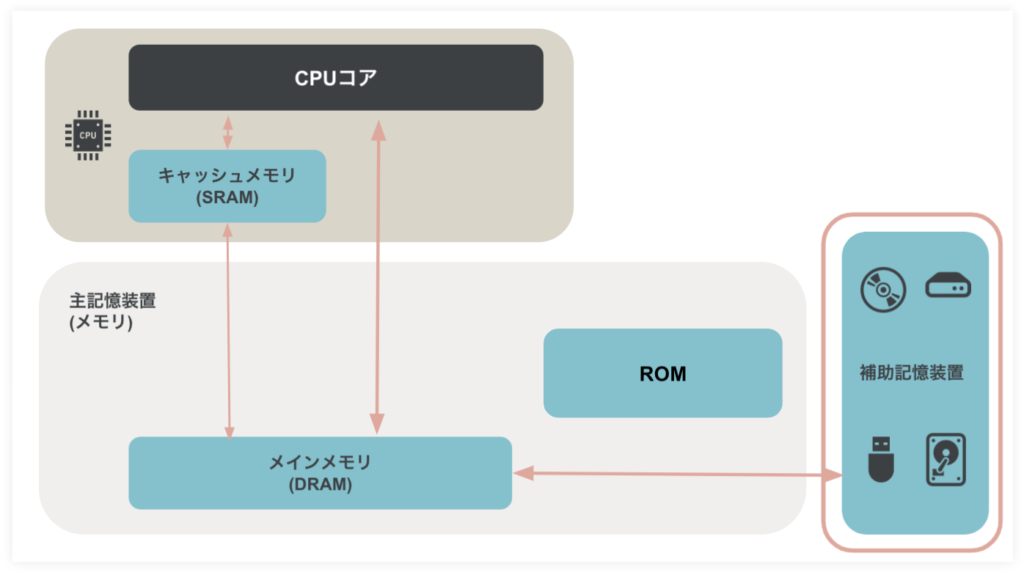

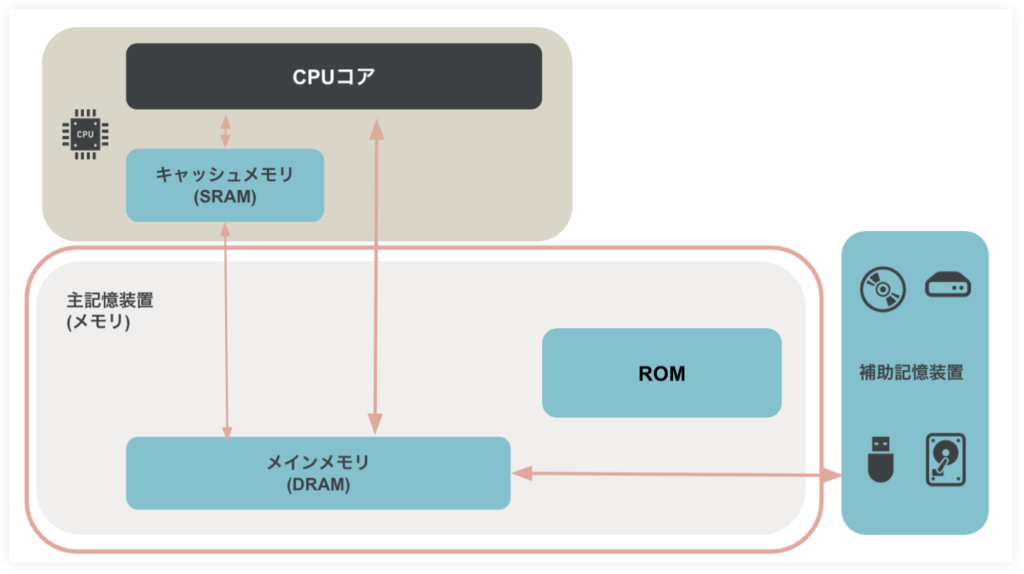

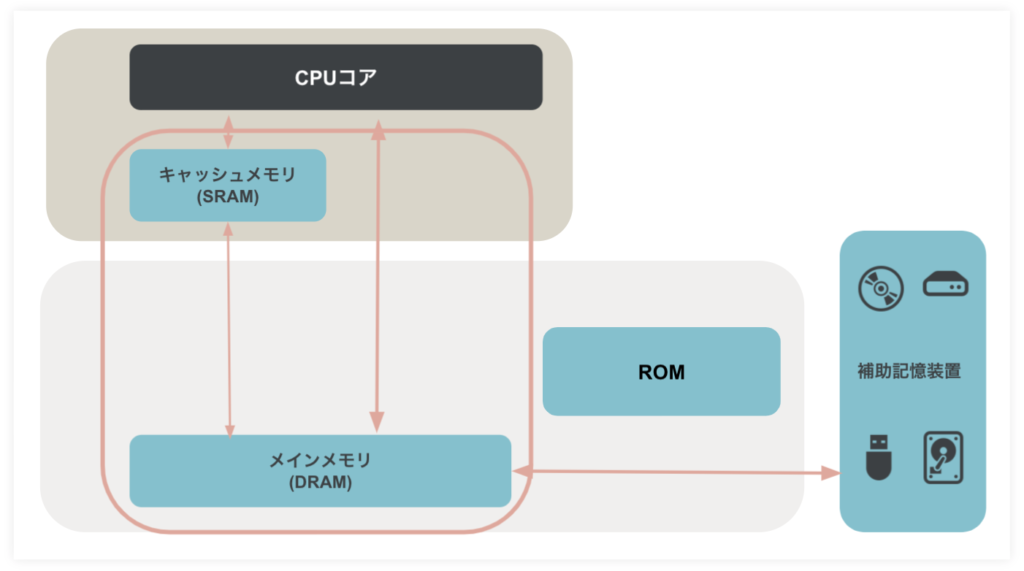

主に主記憶装置と、補助記憶装置に分けられ、図に表すと下記のようになる。

まずは補助記憶装置から見ていく。

補助記憶装置

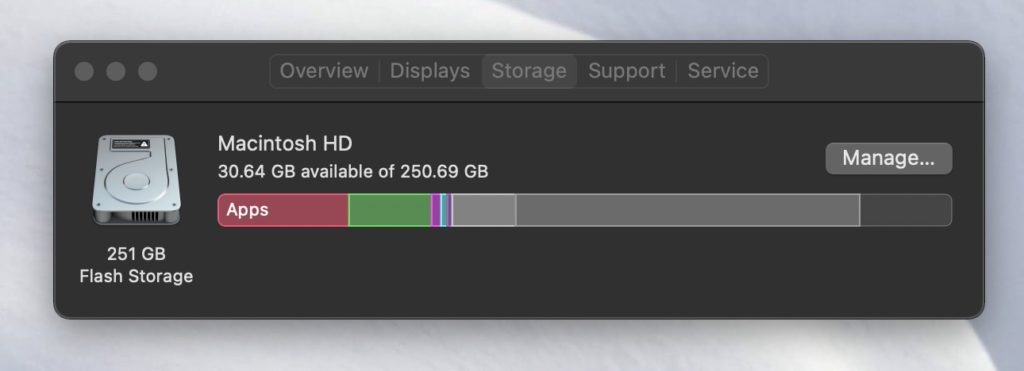

補助記憶装置はストレージとも呼ばれ、ファイルや音楽、画像、アプリなどのデータを長期で保存できる役割を持っている。

HDD、SSD、フラッシュストレージ、CD,DVD,Bluray Disk,USBメモリなどが該当する。

例えばMacでフラッシュストレージを確認するには、「Appleマーク」>「この mac について」>「ストレージ」を押すと、フラッシュストレージにどんなデータが入っているのかが確認できる。

主記憶装置(メモリ)

次に主記憶装置(メモリ)について見ていく。

RAMとROMの違い

下記のように比較ができる。

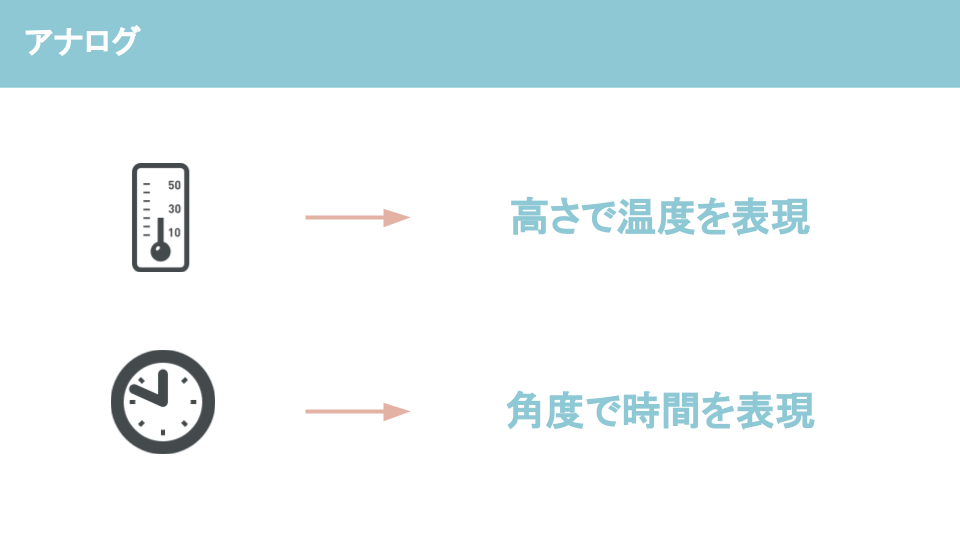

| RAM (Random Access Memory) | ROM (Read Only Memory) |

| 揮発性(電源が切れると、作業内容・データが消える) | 不揮発性(電源が切れても保存されているデータは消えない) |

| データの読み書きを行う | データの読み出し専用 |

「揮発性」の例

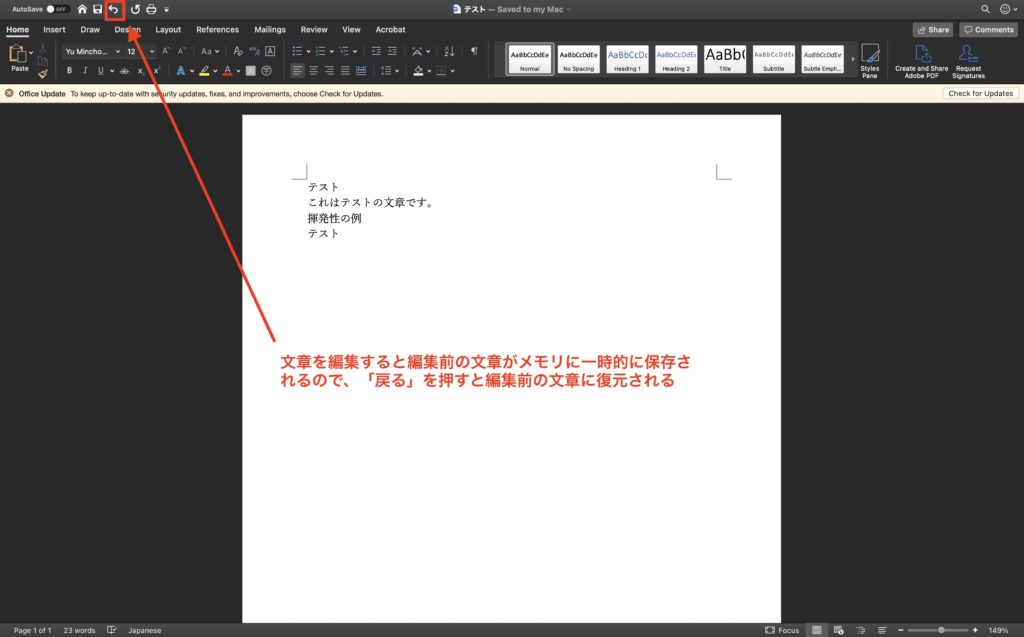

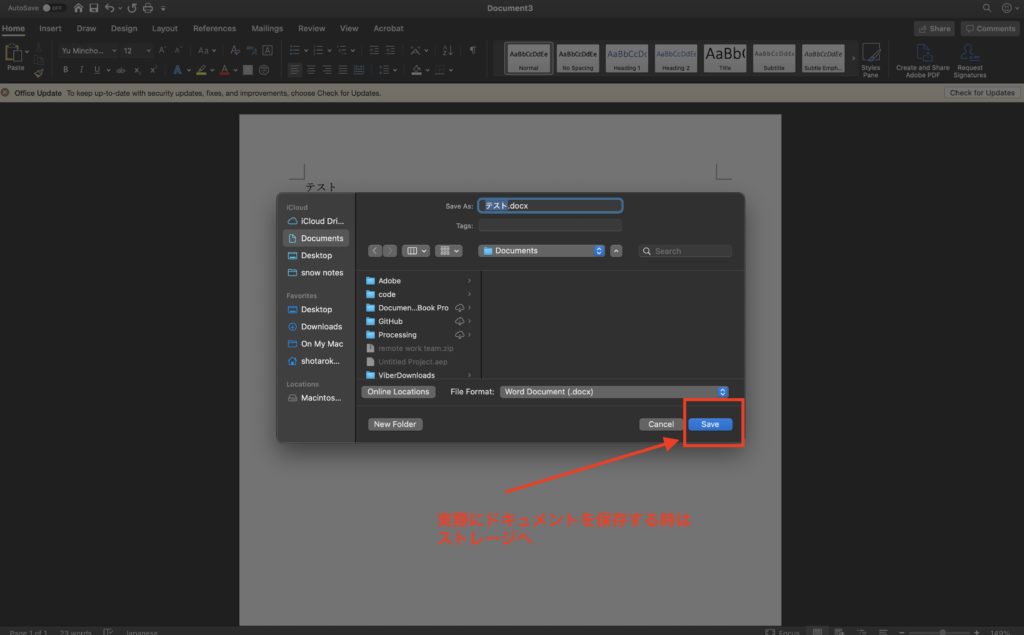

揮発性メモリの使い道の例としては、WORDやテキストエディタなどでの文章作成の時に使われる。

例えば文章を作成していて、「戻る」というボタンを使って一旦文章を戻したい時などに使われる。

編集前の文章は一時的にメモリに保存されるので、「戻る」を押した時に、編集前の文章に戻ることができる。

しかし一旦編集画面を終了すると、一時的に保存されていたデータも消えるため、次に編集ソフトを開けた時には「戻る」を押しても編集前には戻らない。

そして実際に文章を保存すると、データはストレージに保存される。

「データの読み出し専用」の使用例

例えば、市販の音楽CDやDVDはあらかじめデータが入っていて、みることはできるが録画や録音をその上にすることはできない。

またパソコンで言えばあらかじめ製造の時に作られた、PCを起動するためのプログラムなどがROMのデータにあたる。

そもそもなぜRAMは必要なのか?

補助記憶装置のように長期でデータを保存できる機能が既にあるのになぜわざわざ一時的にデータを保存するRAMのような機能を作るのか?

その理由としては、ストレージはデータの読み書きがメモリと比べて遅いから。

もし先ほどのWORDの例のような一時的な情報(編集前の文章など)もストレージで保存しようとすると、読み書きが遅いためにとても反応の遅いパソコンが出来上がってしまう。

そのため、一時的な情報はメモリに移すことでデータの読み書きの速度が早くなり、パソコンの反応が早くなる。

キャッシュメモリとメインメモリの違い

先ほどRAMが必要な理由として、補助記憶装置より読み書きのスピードが早いからという理由を挙げた。

実はこのRAMの中にも、キャッシュメモリ(Static RAM)とメインメモリ(Dynamic RAM)で分けられる。

メインメモリ(Dynamic RAM)はCPUの処理に追いつけるほどのスピードを持って処理ができない。

キャッシュメモリ(Static RAM)を用意することでメインメモリの中でも特によく使うデータをキャッシュメモリに渡すことで、さらに早い処理を行うことができる。

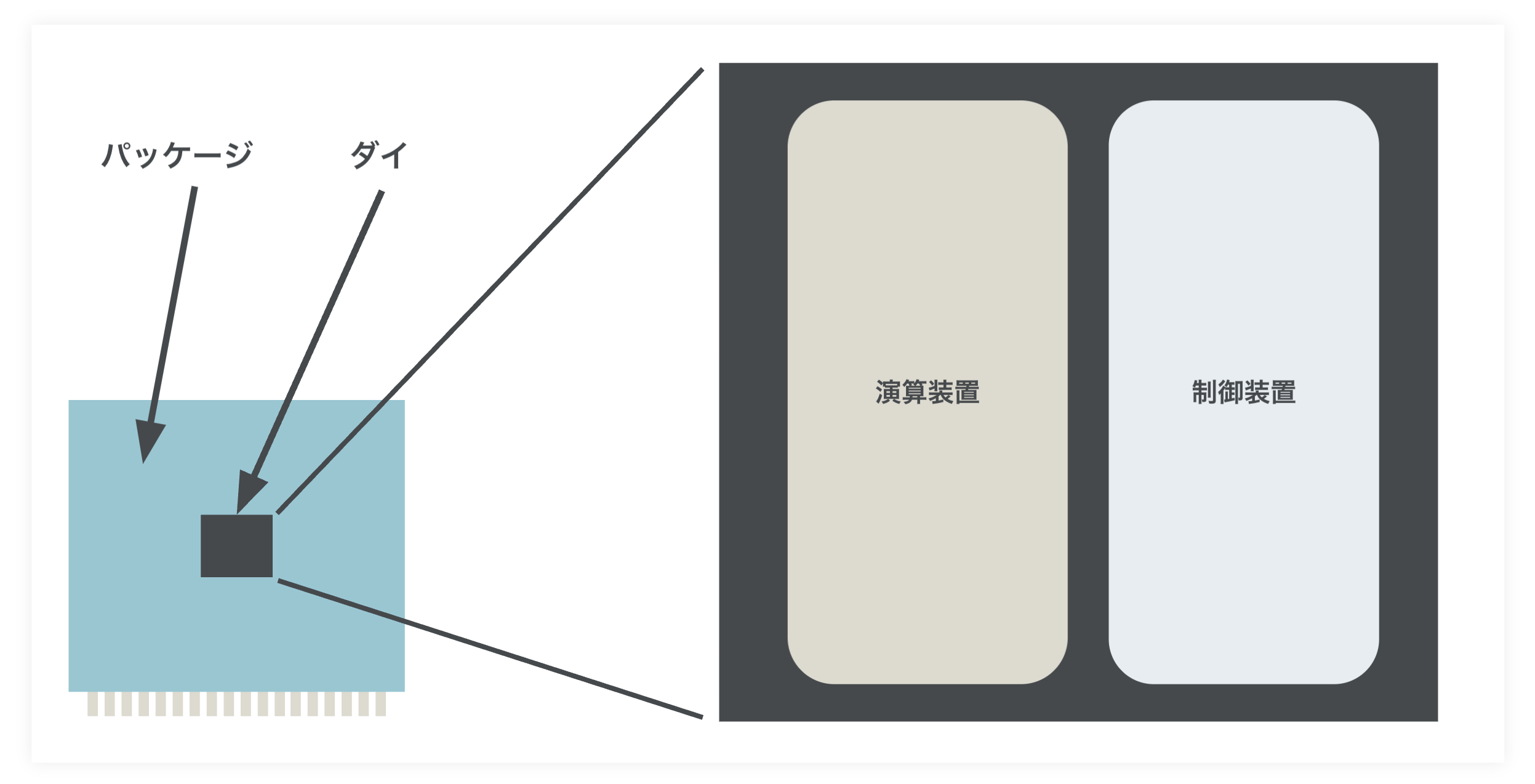

制御・演算装置

演算装置はデータの処理をするための装置であり、制御装置は入力装置、出力装置、演算装置、記憶装置4つを含む、パソコン全体の動きを制御するための装置。

制御装置と演算装置はCPUの中にあり、パソコンにおいて中心的な働きをする。

CPUとは何か、CPUがどのように命令を実行したり、演算しているのかについては、詳細は下記に書いた。

-

-

パソコンのCPUとは。構造や論理演算について図解で説明

パソコンのCPU (Central Processing Unit)について説明する。 パッケージやダイなどのCPUの構造から、制御装置、演算装置、メインメモリ間での命令の実行手順(命令のフェッチ、デ ...

続きを見る

コンピュータの全体像

コンピュータの全体像を知るとより理解が深まる。

こちらにコンピューターサイエンスの全体像についてまとめた。

-

-

Screen-Shot-2021-06-11-at-11.45.16

続きを見る