建築基準法とは、日本の都市や建物に関する最低基準を定める法律であり、国民の命や財産を守り、公共の福祉を高めることを目的としている。建物の敷地や構造、用途にわたる幅広い規定を設けることで、都市全体の安全性と快適さを保ち、建築物としての安全を守るだけでなく、その集合体である都市の安全性をも支えている。都市と建築の秩序を守る見えざる支柱である建築基準法とはどのようなものか見ていく。

建築基準法とは

建築基準法の目的は第一条にて述べられている。

この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。

建築基準法 - 第一条

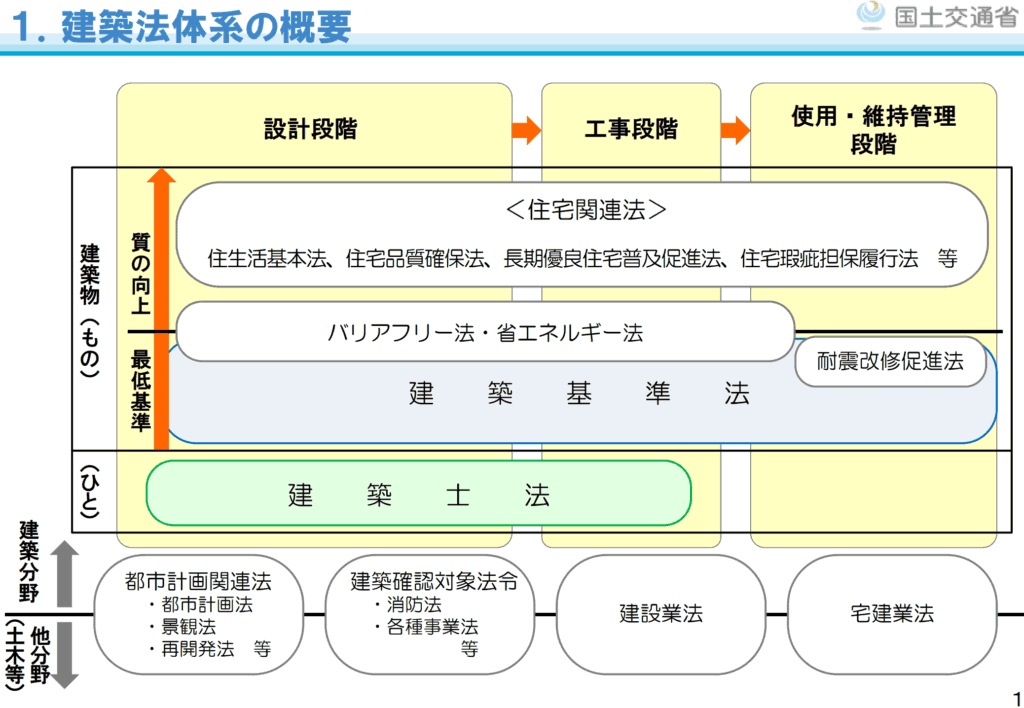

第一条に記載の通り、建築基準法は「建築物の最低基準」を定めている法律だ。建築物に関連する法律は建築基準法以外にも色々とあるが、建築基準法の位置付けは以下の図のようになる。

建築基準法の体系

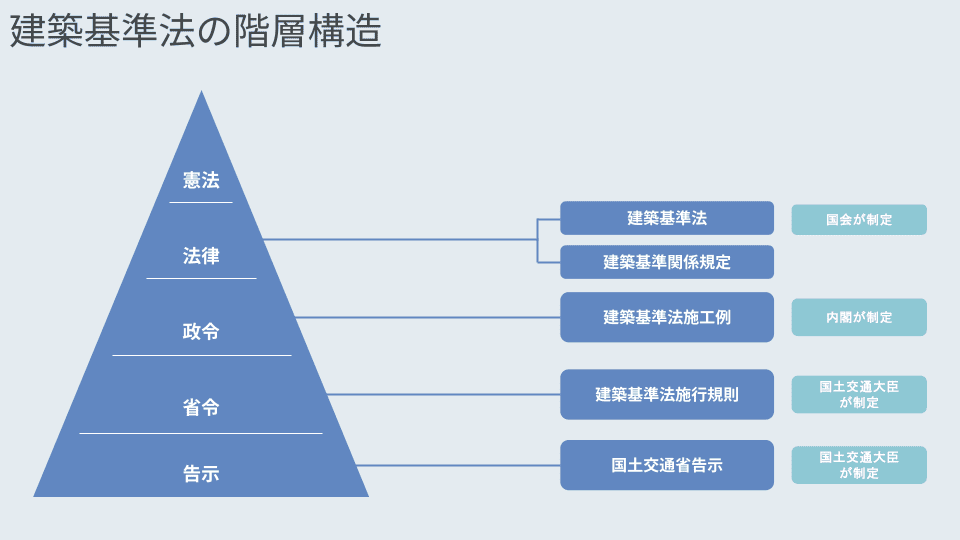

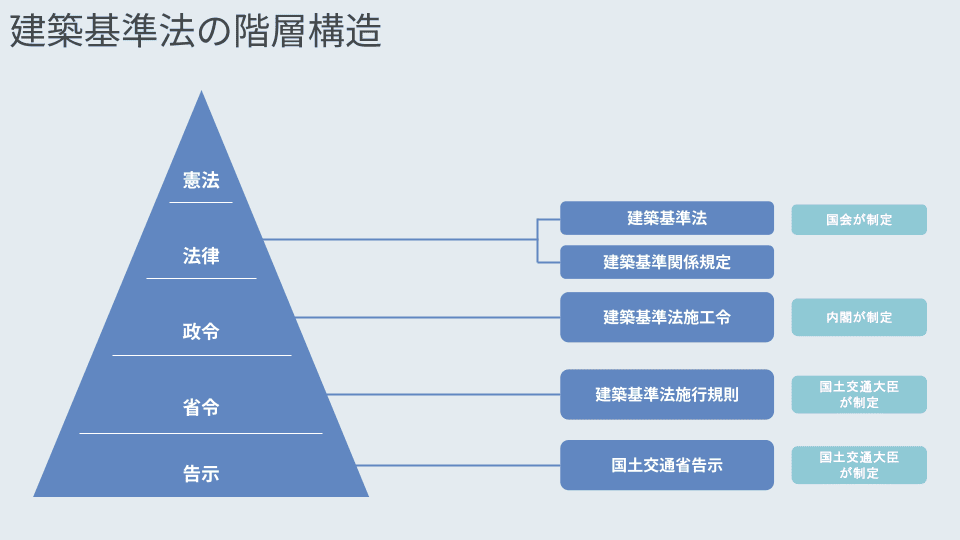

建築基準法がどのように法体系の中で位置づけられているか、その全体像を確認する。日本の法体系では、憲法、法律、政令、省令、告示など、誰が制定するかにより法の種類が区分される。この体系において建築基準法を位置づけると、次のような構造に分類される。

| 憲法 | - | - |

| 法律 | 建築基準法 | 国会が制定 |

| 政令 | 建築基準法施工令 | 内閣が制定 |

| 省令 | 建築基準法施工規則 | 国土交通大臣が制定 |

| 告示 | 国土交通省告示 | 国土交通大臣が制定 |

建築基準法の構成・規制内容

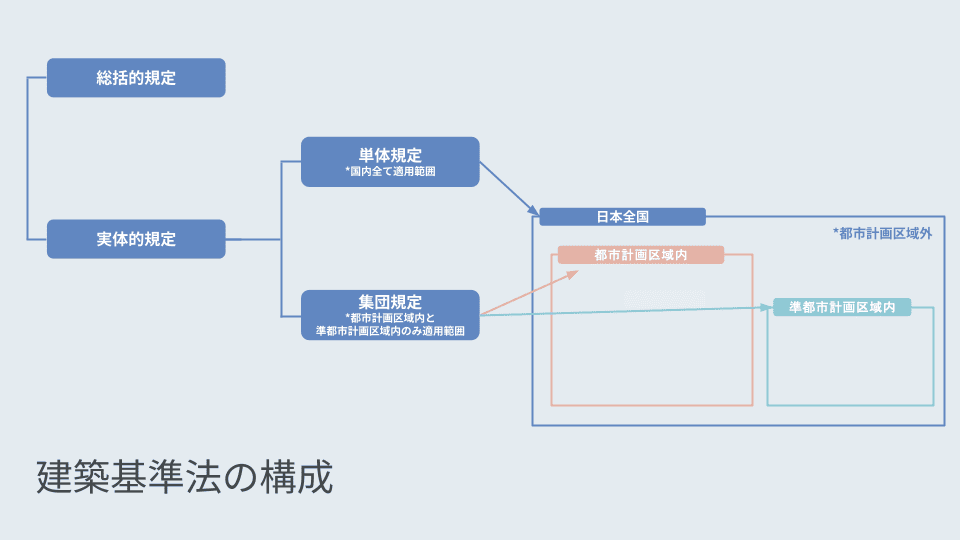

建築基準法は、建物をどのように設計・建設するかを規定するだけでなく、それが都市や地域にどう影響を与えるかにも深く関わっている。この法の規定は主に「単体規定」と「集団規定」に分類され、それぞれが異なる視点から建築を制限している。

単体規定

「単体規定」は、建物そのものに関する規定になる。建物の構造や設備など、建物を安全かつ機能的にするための基準が盛り込まれている。この規定は、国内ではどこでもルールが適用される点が特徴だ。

例:

- 第22条:屋根に関する基準

- 第23条:外壁の基準

- 第28条:居室の採光や換気に関する基準

集団規定

一方で、「集団規定」は建物を単体で見るのではなく、地域や都市の一部として位置づけ、その存在が社会全体に与える影響を考慮している。集団規定の目的は、都市の中で建物が適切に調和し機能するようにすることであり、都市の秩序や安全が保たれるよう規制が定められている。単体規定とは違い、こちらは都市計画区域内と準都市計画区域内のみに適用される。

例:

- 第42条:道路の定義

- 第48条:用途地域に関する規定

- 第52条:建蔽率に関する基準など

これらは、都市計画の一環として、どの地域にどのような建物を建てるべきかを制限し、街のバランスを取るための指針となっている。(都市計画とは)

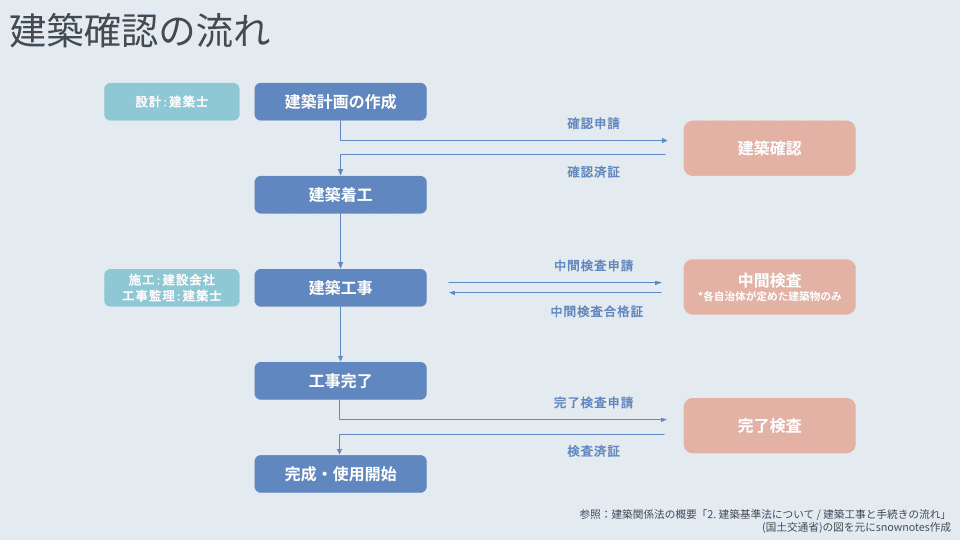

建築確認

家など建築物を建てた人は「建築確認」という言葉を聞いたことがあるかもしれない。この「建築確認」は、建物が安全に合法的に建てられるかを事前にチェックする重要なステップであり、都市のルールに則った設計がされているかを監査する。建築確認を通過することで、建物がその規定を満たしている証として「確認済証」が交付される。この証明書は、家を建てる準備を進めるために欠かせないもので、住宅ローンを組む際の必須書類にもなる。また、家が完成した後、建物が最終的に規定通りに仕上がったことを確認する「完了検査」が行われる。この検査を通過した後、発行されるのが「検査済証」だ。これがあって初めて、家の登記を行うために必要な証明書として機能する。

建築確認は、建物が都市のルールを遵守していることを保証するゴーサインであり、合法的な家を手に入れるための重要なステップだ。

建築基準法と 都市計画法の違い

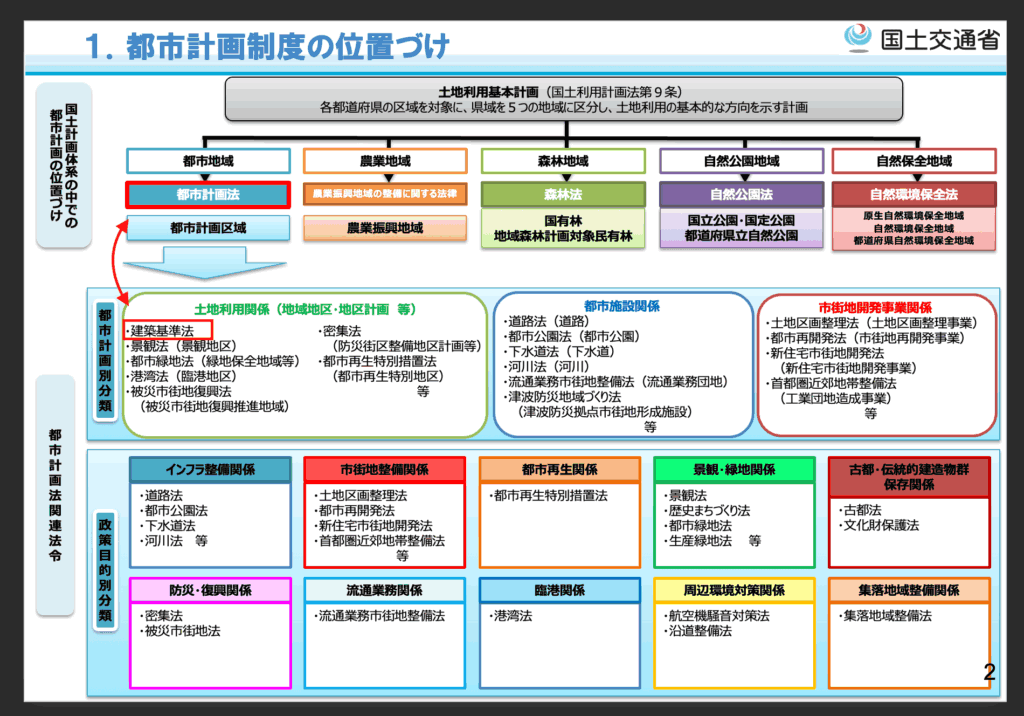

安全で快適な都市の設計のためにある法律として「都市計画法」もある。都市を安全かつ秩序立てて作り上げるために、建築基準法と密接に絡み合っているのだがこの違いはなんだろうか。建築基準法は、単に建物の安全性を確保するためだけでなく、都市計画法の設計思想に則り、計画的で調和の取れた街づくりを実現するためにも存在している。都市計画法によって定められた用途地域ごとの規制に基づき、建築基準法は具体的な制限を課す形で機能する。

例:

- 都市計画法:12種類の用途地域に分割し、それぞれに建蔽率・容積率を指定

- 建築基準法:都市計画法で定められた建蔽率・容積率を元に、一つの建築物に対する具体的な制限を設定

都市全体のバランスを保ちながら、個々の建物が地域の一部として適切に調和するように都市計画法と建築基準法は互いに補完しながら機能している。国土交通省の「都市計画制度の概要 - 都市計画法制」によれば都市計画制度の中での都市計画法と建築基準法の位置付けは以下の図のように表されている。

建築基準法の歴史:建築基準法はいつからできたのか

一つ一つの建築の具体的な制限を決める建築基準法はいつからできたのだろうか。1920年代、日本にはまだ統一的な建築基準がなかった。当時の建物の規制は「市街地建築物法」が担っており、その対象は都市部に限られていた。都市以外では建築のルールは存在せず、地方での建築にはほとんど制約がなかった。

1945年以降、戦後復興が進むなか、住宅不足と低品質な建物が社会問題となり、加えて地震や台風といった災害が各地で猛威を振るった。地方の建物には防火や耐震の基準が適用されず、多くの建物が災害に弱いことが浮き彫りになった。この時期の日本は、「全国一律の建築基準」が必要だという声が日に日に高まっていく。建物の品質を保つための新しい建築法案が検討され始めたのは終戦後で、そこで議論されたのは、最低限の「安全基準」だった。この基準が全国に適用されることで、地方でも都市でも、安全で災害に強い建築が確保されることが求められた。また、これによって建築の品質を安定させ、戦前からの問題解決を図る意図があった。

建築基準法は、アメリカの「Uniform Building Code(統一建築基準)」を参考にしつつ、日本独自の課題を考慮しながら法案が進められた。さまざまな意見や調整を経て、この法案は「全国の建物に適用される最低基準」としての意義を持ち、都市だけでなく地方にも浸透する法律となった。

建築基準法の意義

建築基準法は現在は建築物の安全のためのルールとして機能し、戦後の日本にとっては都市と地方をつなぐ共通の基盤として機能するものでもあった。国土の隅々まで、統一された基準で安全を支えるこの法律は、現在も私たちの暮らしを影から支えている。

参照:

イクラ不動産 - 都市計画法と建築基準法の違いについてわかりやすく説明する

SUUMO - 建築確認とは?流れは? 建築確認済証と建築確認申請書の違いは?

藤賀雅人(2023) 建築基準法の成立史・変遷史