新潟県十日町市には里山を舞台に開催されるアートフェスティバル、「大地の芸術祭」がある。現代アートによって表現される、豪雪地に生きる人々の重ねてきた時間や、人間と自然との関わりについて探る。

大地の芸術祭のコンセプト

大地の芸術祭 Echigo-Tsumari Art Triennaleは、越後妻有の里山を舞台に3年に一度開催される国際現代美術の祭典。「人間は自然に内包される」を基本理念とし、アートを通じて里山の自然や文化を掘り起こし、地域・世代・ジャンルを越えた人々の協働・取り組みを通して様々な化学反応を起こしていく地域創生の取り組みでもある。公式サイト上には以下のようにコンセプトが紹介されている。

1.人間は自然に内包される

2.アートを道しるべに里山を巡る旅

3.世代、地域、ジャンルを超えた協働

4.あるものを活かし、新しい価値をつくる

5.ユニークな拠点施設

6.生活芸術

7.グローバル/ローカル

ECHIGO-TSUMARI ART FIELD 概要

この大地の芸術祭という存在自体も現代アートでいう「地域アート」の一つだろう。イベントに関わる多様な人々が繋がり、コミュニケーションを取り、進んでいくプロジェクトのプロセスそのものがアートとして認識される。そこには以前では生まれなかった多様な人との交流が生まれ、新たな見方が生まれてくる。

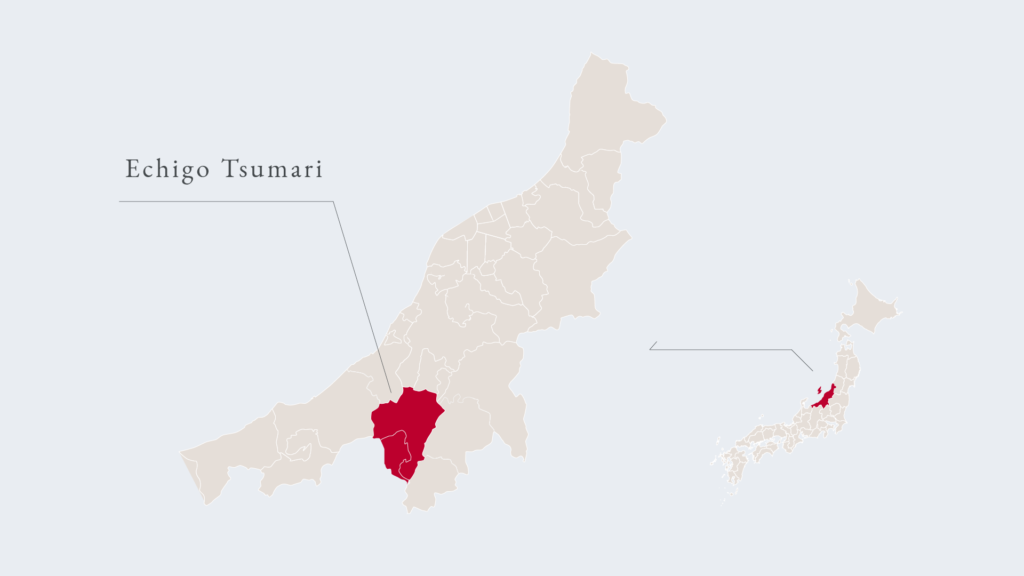

大地の芸術祭の舞台「越後妻有」

越後妻有は新潟県の十日町市と津南町を総称する名前であり、世界でも有数の豪雪地帯。この雪深い地から縄文文化が発展し、約5,000年前の縄文中期には火焔型土器が生み出され、国宝にも指定されている。この豪雪地帯で生き延びるために、人々は様々な知恵を働かせてきた。中山間地域でもあるため、稲作のために山の地形を利用して棚田を耕し、冬は高い湿度を利用して機織りも行い、独自の文化が生まれてきた場所でもある。戦後の高度成長期やバブル期には東京一極集中が進み、他の多くの地方と同じく高齢化や過疎化が進むものの、大規模な施設の開発などが無かったために、昔ながらの里山の暮らし・原風景が残されている。こうした背景がある越後妻有を舞台に、各アーティストが各自の視点からみたこの地の人間と自然との関わり、生活文化を表現していく。

-

-

世界有数の豪雪地帯、新潟県十日町市松之山の積雪量・降雪量を写真で振り返る

新潟県十日町市松之山は世界有数の豪雪地帯であり、雪と共に人々は暮らしている。実際豪雪地帯にはどの程度雪が降るのだろうか?どんな景色の変化が見えるのか?ここで写真で2021-2022シーズンを振り返りつ ...

続きを見る

-

-

雪国の除雪作業:世界有数の豪雪地帯十日町市での除雪の方法一覧

雪国の暮らしにおいて除雪作業は欠かせない。特に新潟県の雪質は重く、積もった雪をそのままにすると建物が潰れたりなど様々な被害を及ぼす。ここでは世界有数の豪雪地帯十日町市で行われている除雪の方法を紹介する。

続きを見る

-

-

中山間地域とは何か 定義と役割

地域おこし協力隊として新潟県十日町市松之山で活動しているが、この地域はよく「中山間地域」と表現されることがある。 中山間地域とは一体何か?整理してみた。 中山間地域の定義 農林水産省の定義で見ると、以 ...

続きを見る

集落との共創

コンセプトである「世代、地域、ジャンルを超えた協働」は大地の芸術祭の特徴でもあり、アートを媒体にして、地域住民、サポーター、アーティスト、来場者間で交流が生まれていく。私は2021年の10月から十日町市松之山黒倉地域で地域おこし協力隊として活動しているが、2022年の7月のトリエンナーレに所属地域の黒倉でも作品が公開されることになった。その中の仕事の一つとして、大地の芸術祭の作品制作の手伝いや、作家と地域のコミュニケーションの橋渡し役、各種業務の調整・資料作成など公開まで様々なことに関わることで、アートがいかに地域に影響を与えるかというところを間近で経験させていただいている。

-

-

集落との共創アート:大地の芸術祭「パレス黒倉」が松之山黒倉で公開されるまで

「越後妻有 大地の芸術祭 2022」の新作として登場した作品「パレス黒倉」は集落との共創によって2022年7月30日から無事に公開された。公開までのアート制作の舞台裏を紹介する。

続きを見る

交流というと美しく聞こえてしまいがちだが、運営過程での課題を話したりなど良いことばかりの会話だけではないのも事実だ。作品管理・運営などは地域住民のボランティアだったりするので負担がかかるし、行政にもサポートできることとできないこともある。作家さんの要望が全て答えられない時もある。こうして集落によって温度差が生まれたりすることも事実である。こうした反応も含めて地域アートを考えることは意味があるのかもしれないが。

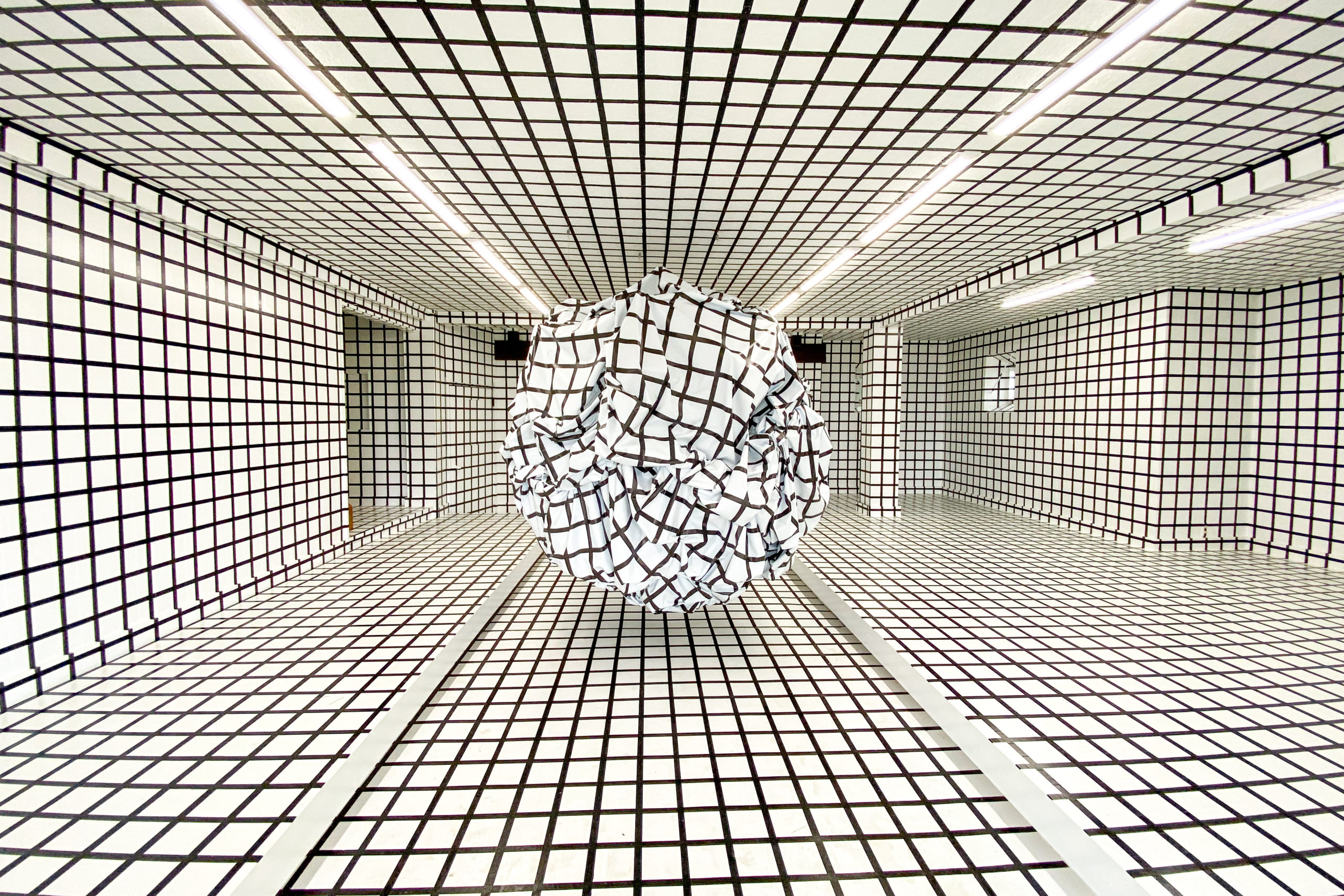

空き家・廃校プロジェクト。巨大なインスタレーション

大地の芸術祭での大きな特徴の一つが空き家や廃校を使った作品制作だ。空き家や廃校に作品が展示されたり、一つの部屋がインスタレーションとして復活することで、その場所の歴史や知恵が再び蘇る。

私も制作に関わらせていただいた松之山黒倉集落の作品「パレス黒倉」も一軒の空き家が作品となって展示されている。

-

-

大地の芸術祭「パレス黒倉」は雪国の家の静かで薄暗い空間に漏れさす光の美しさと時間の重なりを表現する

「越後妻有 大地の芸術祭 2022」の新作として登場した作品「パレス黒倉」によって浮かび上がってきたものとは。

続きを見る

経済的な効果

アートを媒介に人と人とのコミュニケーションが活発になっていく中で、経済的効果も上がる事例も出ている。地域の勝手市や、農家民宿・レストラン、特産品開発の動きなど、動きは多様だ。大地の芸術祭の参加集落数や作品数も着々と増え、来場者数も年々増え続けている。

| 開催年 | 入込客数 | 参加集落 | 会期中作品数 |

|---|---|---|---|

| 2000年(平成12年) | 162,800人 | 28集落 | 146作品 |

| 2003年(平成15年) | 205,100人 | 38集落 | 224作品 |

| 2006年(平成18年) | 348,997人 | 67集落 | 329作品 |

| 2009年(平成21年) | 375,311人 | 92集落 | 365作品 |

| 2012年(平成24年) | 488,848人 | 102集落 | 367作品 |

| 2015年(平成27年) | 510,690人 | 110集落 | 378作品 |

| 2018年(平成30年) | 548,380人 | 102集落 | 378作品 |

参照: (1) 特集2 アート(文化芸術)によるまちづくり 大地の芸術祭 越後妻有アートトリエンナーレ 撮影作品: 「憧れの眺望」/エステル・ストッカー