日本酒は多様な種類があるが、どのように分類されているのだろうか。日本酒の種類と特徴について図解していく。

そもそも日本酒とは

そもそも日本酒とはなんだろうか。国税庁では日本酒を以下のように定義している。

「清酒」(Sake)とは、海外産も含め、米、米こうじ及び水を主な原料として発酵させてこしたものを広く言います。

「清酒」のうち、 「日本酒」(Nihonshu / Japanese Sake)とは、原料の米に日本産米を用い、日本国内で醸造したもののみを言い、こうした「日本酒」という呼称は地理的表示(GI)として保護されています。

「清酒」と「日本酒」について - 令 和2年6月 国税庁 日本酒造組合中央会

「日本酒」は国税庁の定義で言うと、原料の米に日本産米を用い、日本国内で醸造したものと限定しているようで、海外産も含めると「清酒」と大きくくくることができる。また、酒税法においては、「清酒」の定義として以下の3点を挙げている。

七 清酒 次に掲げる酒類でアルコール分が二十二度未満のものをいう。

イ 米、米こうじ及び水を原料として発酵させて、こしたもの

ロ 米、米こうじ、水及び清酒かすその他政令で定める物品を原料として発酵させて、こしたもの(その原料中当該政令で定める物品の重量の合計が米(こうじ米を含む。)の重量の百分の五十を超えないものに限る。)

ハ 清酒に清酒かすを加えて、こしたもの

酒税法第3条第7号

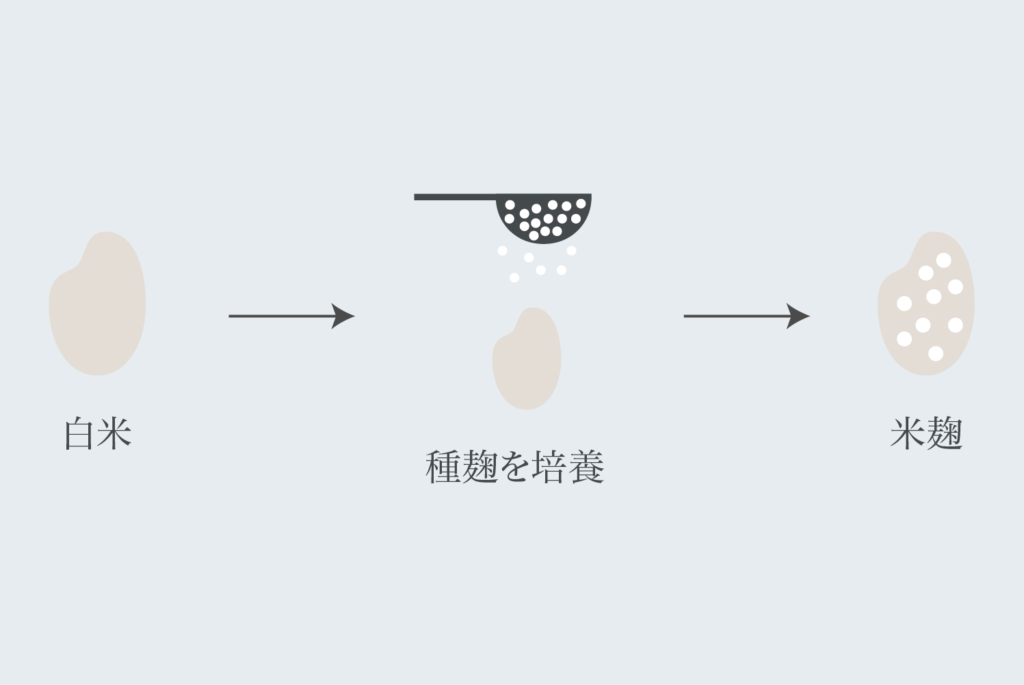

そもそも米麹とは?

白米に「麹菌(こうじきん)」を繁殖させたものを「米麹(こめこうじ)」といい、日本酒だけでなく、味噌や塩麹など様々な発酵調味料に米麹が使われる。

-

-

米麹とは何か:日本の発酵食文化に欠かせない米麹について

米麹は日本の食文化に欠かせないものであり、日本酒や発酵調味料など様々なものに使われている。米麹とは一体何か。

続きを見る

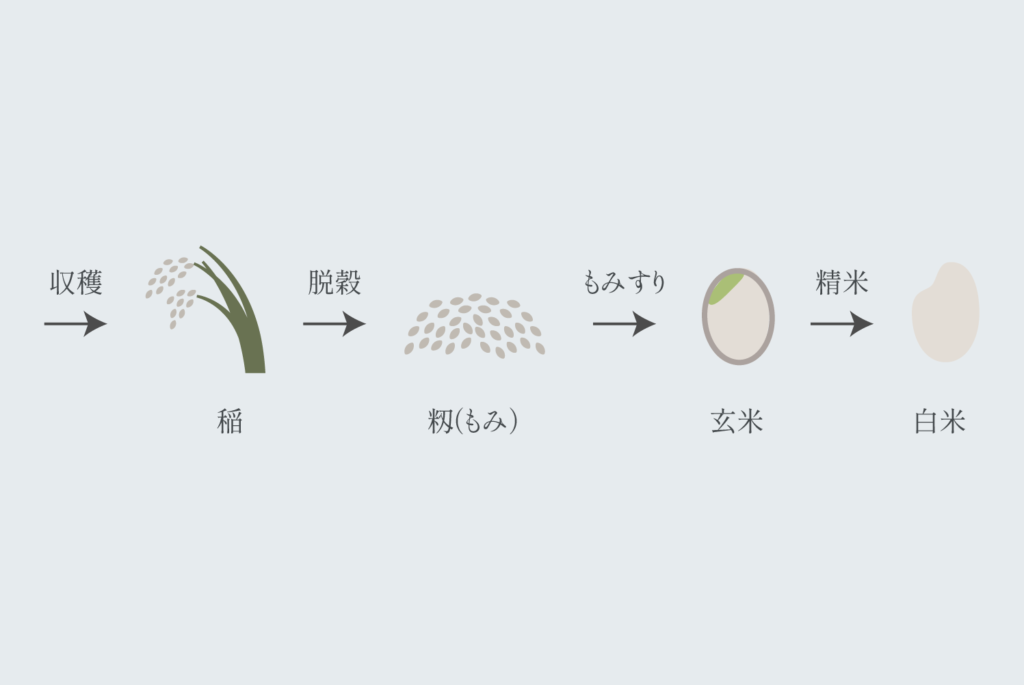

米はどのようにできるのか?

稲作はお米の種である種籾を発芽させ、田植えをするための苗を育てる作業から始まり、稲の収穫は秋になる。収穫した稲を脱穀して籾にし、もみすりをして玄米に変え、最後に精米することで白米になる。お酒で使う酒米(酒造好適米)は、普段食べている飯米とは違う品種になる。稲作の一年の流れは以下にまとめた。

-

-

稲作の手順 :お米作りの一年の流れを整理する

日本の食には欠かせないお米。稲作は日本古来から行なわれ、稲作から日本の文化も多く生まれた。ここではお米づくりの一年の流れと稲作の手順を紹介する。

続きを見る

清酒の種類を分ける「精米歩合」と「醸造アルコール」

清酒の種類は「精米歩合」と「醸造アルコール」が入っているかどうかで分類することができる。以下で詳しくみていこう。

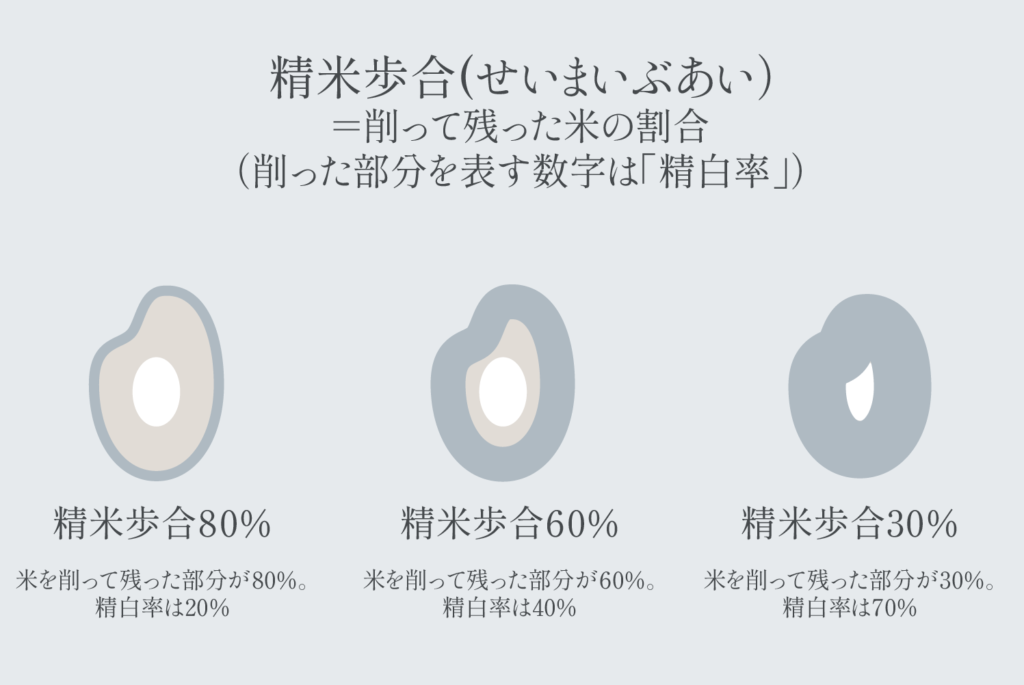

精米歩合とは

精米歩合とはお米を削った時に残った米の割合を指す。例えば日本酒のラベルに「精米歩合60%」とあればそれは「お米を削って残った部分が60%」という意味になる。逆に削った部分を表す数字は「精白率」と呼ばれ、「精米歩合60%」であれば、精白率は「40%」になる。

そもそもなぜお米を削るのか

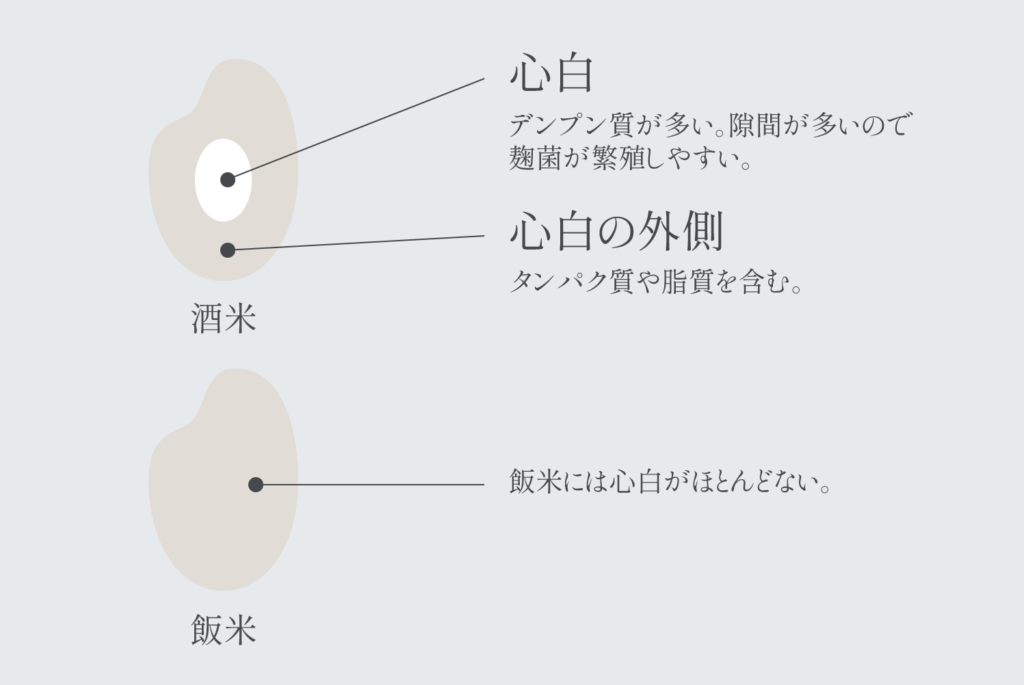

なぜお米を削るのだろうか。日本酒を作るために必要なのが「デンプン質」だ。お酒造りのために作られる酒米には中心に「心白」という部分があり、多くのデンプン質が含まれる。この心白の外側はタンパク質や脂質など他の栄養素も含む。なのでこの外側をどれだけ磨くかによって味が変わっていく。

醸造アルコールとは

醸造アルコールは、サトウキビなどを原料として発酵させたアルコールのことをいう。

「特定名称酒」の特徴について

精米歩合と醸造アルコールの有無によって清酒は分類されることになる。下記は国税庁から引用する。

| 特定名称 | 使用原料 | 精米歩合 | こうじ米 使用割合 (新設) | 香味等の要件 |

|---|---|---|---|---|

| 吟醸酒(ぎんじょうしゅ) | 米、米こうじ、 醸造アルコール | 60%以下 | 15%以上 | 吟醸造り、固有の香味、色沢が良好 |

| 大吟醸酒(だいぎんじょうしゅ) | 米、米こうじ、 醸造アルコール | 50%以下 | 15%以上 | 吟醸造り、固有の香味、色沢が特に良好 |

| 純米酒(じゅんまいしゅ) | 米、米こうじ | - | 15%以上 | 香味、色沢が良好 |

| 純米吟醸酒(じゅんまいぎんじょうしゅ) | 米、米こうじ | 60%以下 | 15%以上 | 吟醸造り、固有の香味、色沢が良好 |

| 純米大吟醸酒(じゅんまいだいぎんじょうしゅ) | 米、米こうじ | 50%以下 | 15%以上 | 吟醸造り、固有の香味、色沢が特に良好 |

| 特別純米酒(とくべつじゅんまいしゅ) | 米、米こうじ | 60%以下又は特別な製造方法(要説明表示) | 15%以上 | 香味、色沢が特に良好 |

| 本醸造酒(ほんじょうぞうしゅ) | 米、米こうじ、 醸造アルコール | 70%以下 | 15%以上 | 香味、色沢が良好 |

| 特別本醸造酒(とくべつほんじょうぞうしゅ) | 米、米こうじ、 醸造アルコール | 60%以下又は特別な製造方法(要説明表示) | 15%以上 | 香味、色沢が特に良好 |

特定名称酒の分類は図でまとめると下記のようになる。

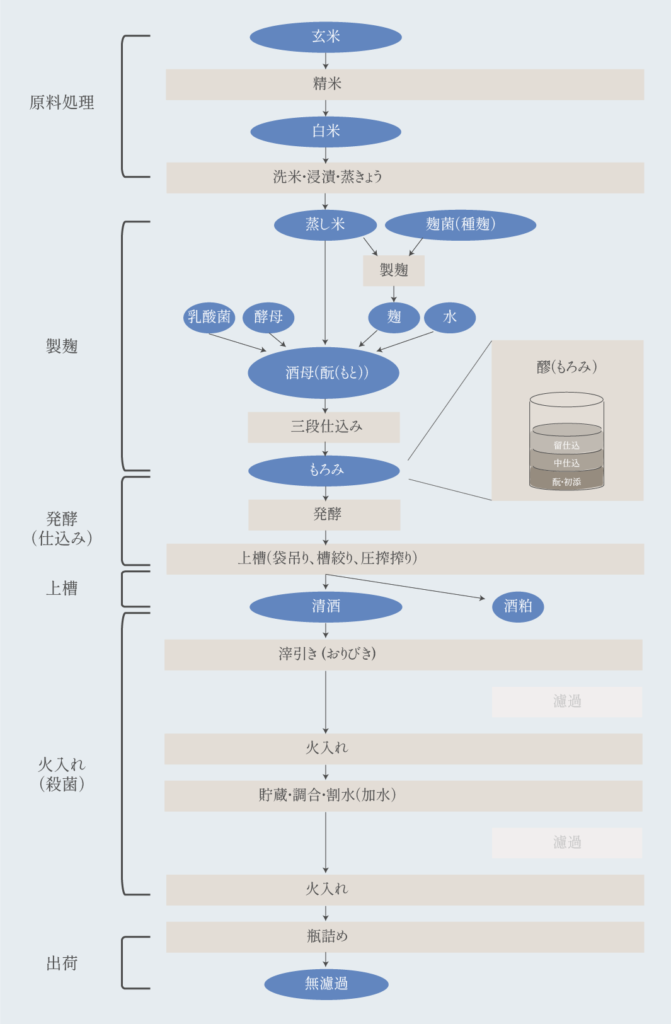

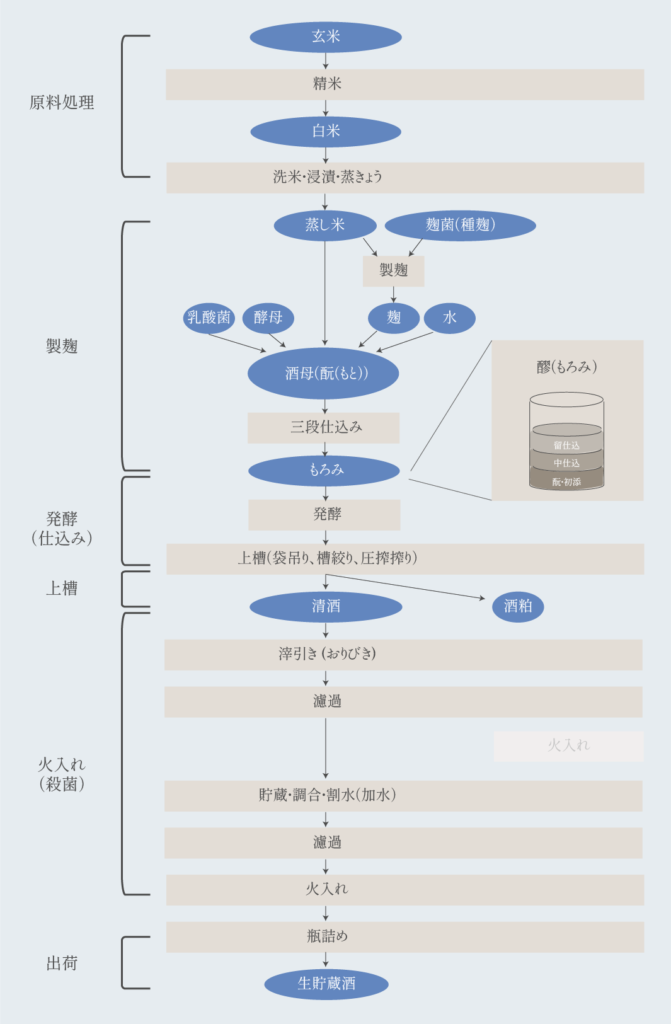

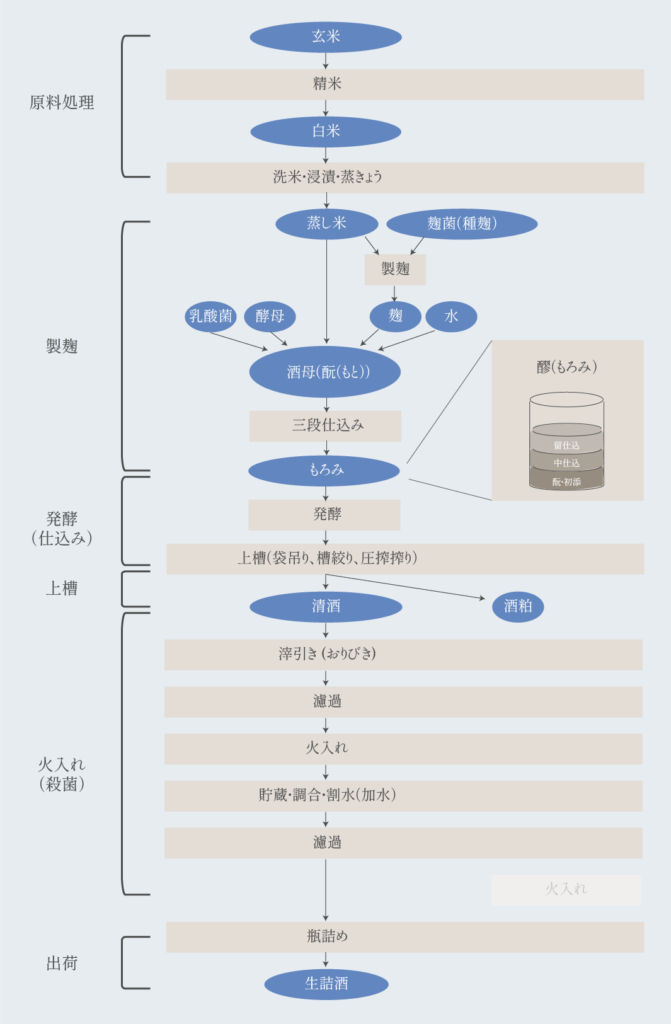

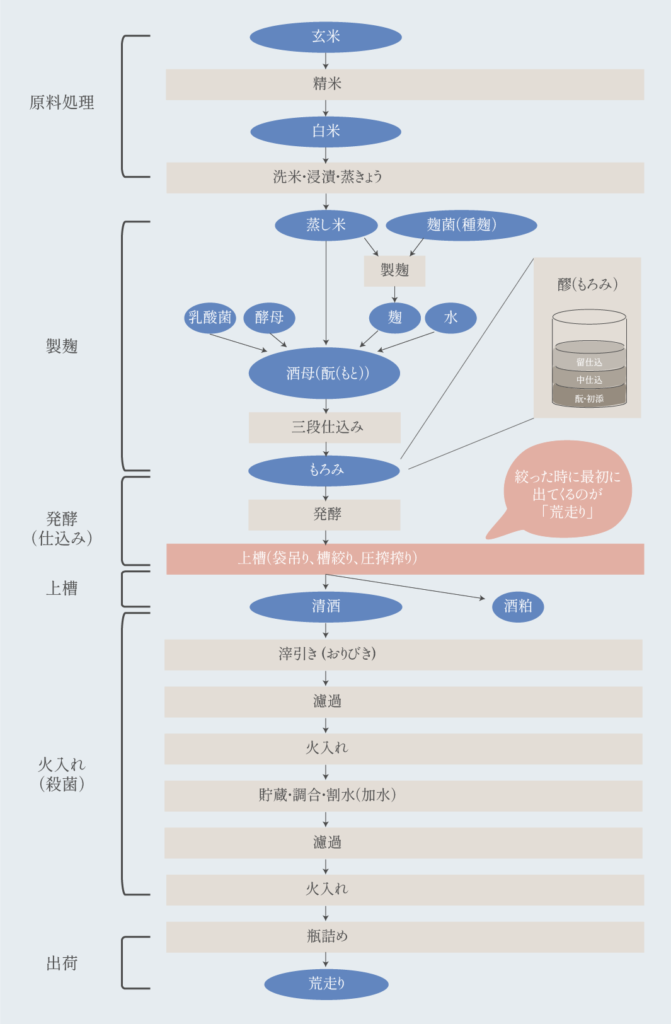

製法や貯蔵方法・期間による種類

上記のような精米歩合と醸造アルコールの有無による分類がある他、製法や貯蔵方法・期間による分類もあり、ラベルなどにも記載されて強調されることが多い。以下のような種類がある:

- 原酒

- 生酒

- 生原酒

- 無濾過

- 生貯蔵酒

- 生詰酒

- 荒走り

- 中汲み(中取り)

- にごり酒

- 冷やおろし

- 生酛

- 山廃

- 貴醸酒

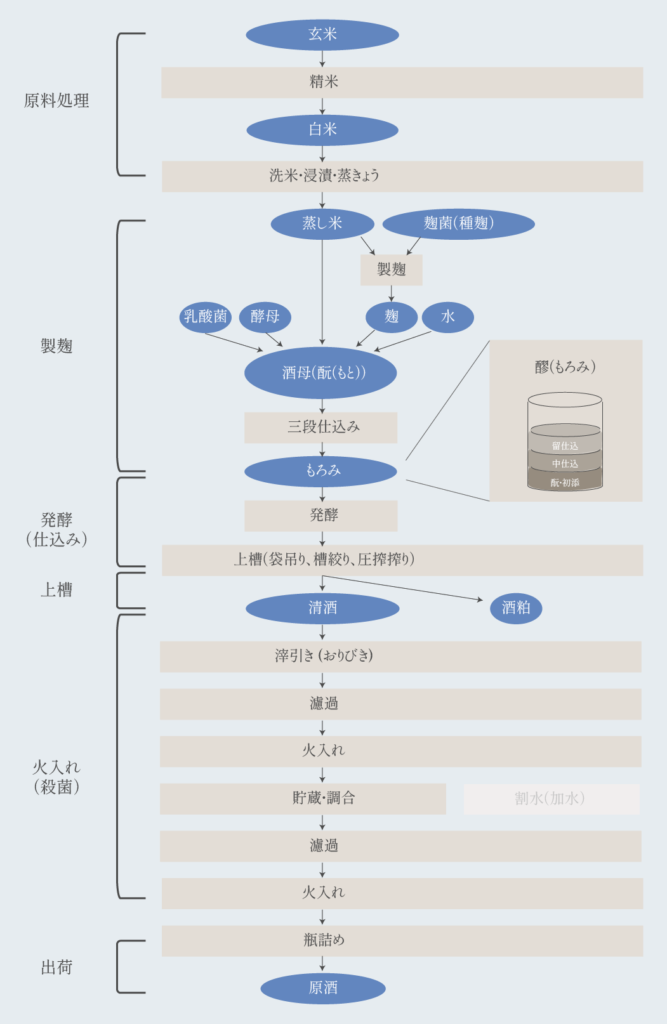

原酒

加水工程を飛ばして(水を加えないで)作るお酒が原酒と呼ばれるお酒。

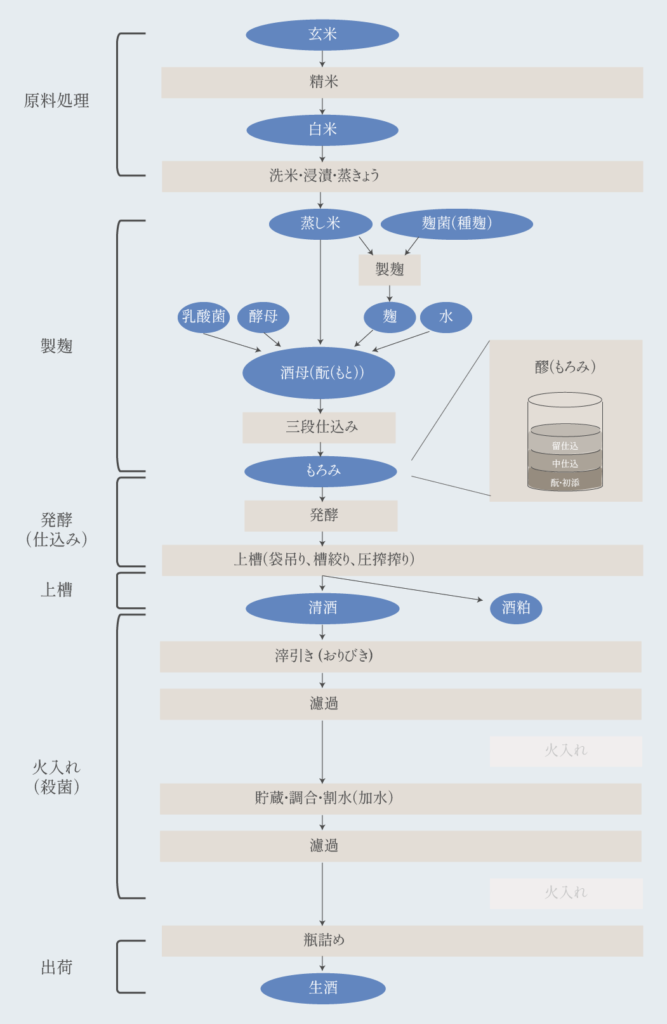

生酒

一度も火入れをしないお酒が生酒と呼ばれる。

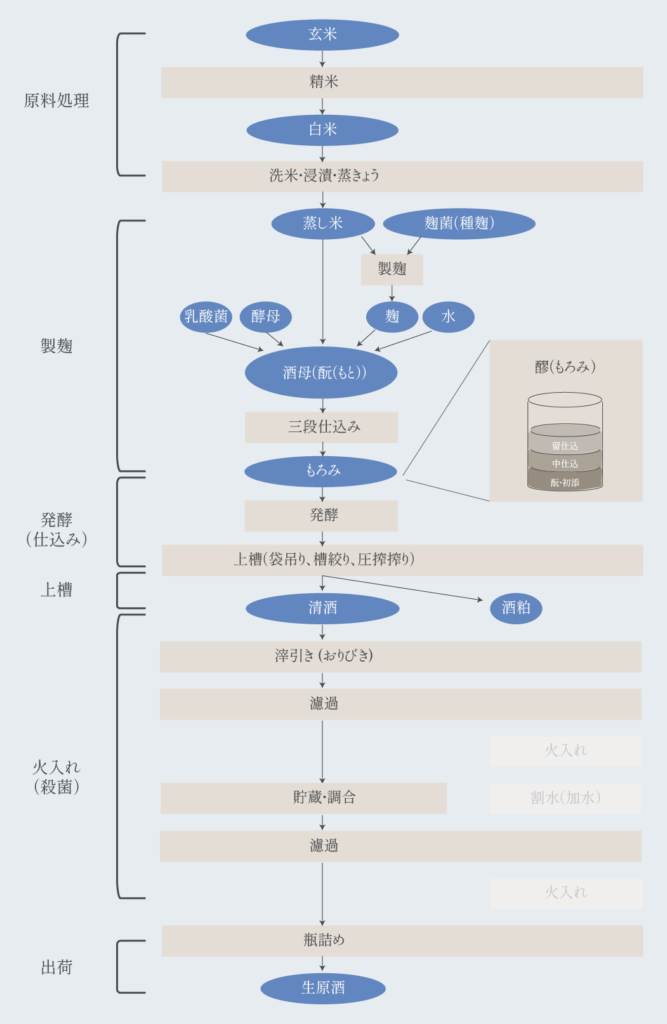

生原酒

火入れも加水もしないお酒が生原酒と呼ばれる。

無濾過

濾過をおこなっていないお酒。

生貯蔵酒

瓶詰め前に1度だけ火入れを行うお酒のことを生貯蔵酒という。

生詰酒

1度目の火入れのみ行い、瓶詰め前は行わないお酒。

荒走り

最初に搾られた日本酒で、もろみの白さで白濁しているお酒。

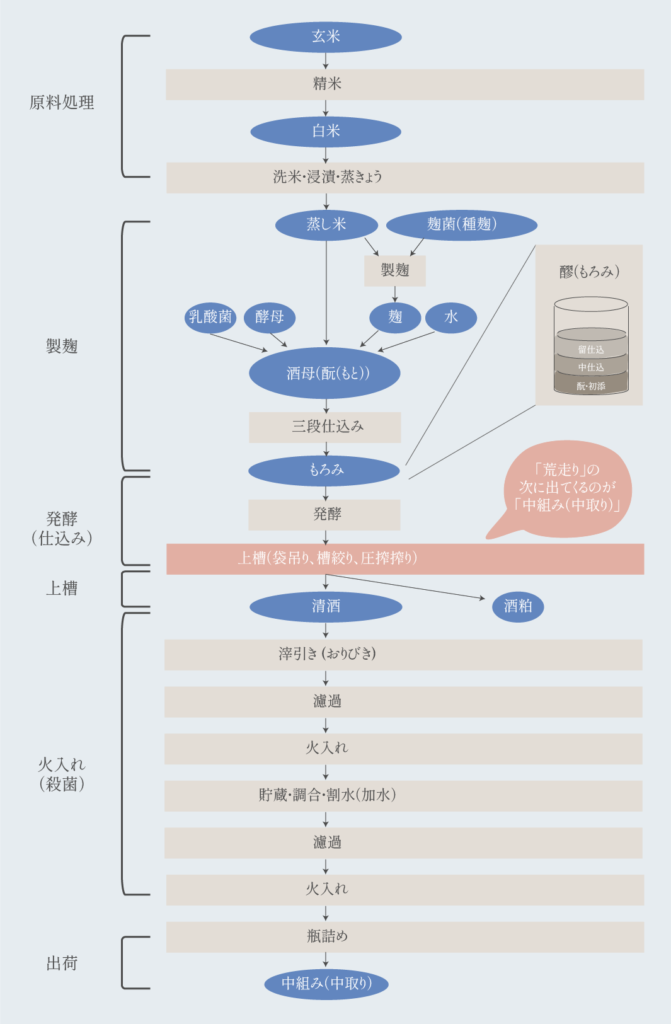

中汲み(中取り)

「荒走り」を絞りきった後にでる部分。お酒に濁りがなくなる。

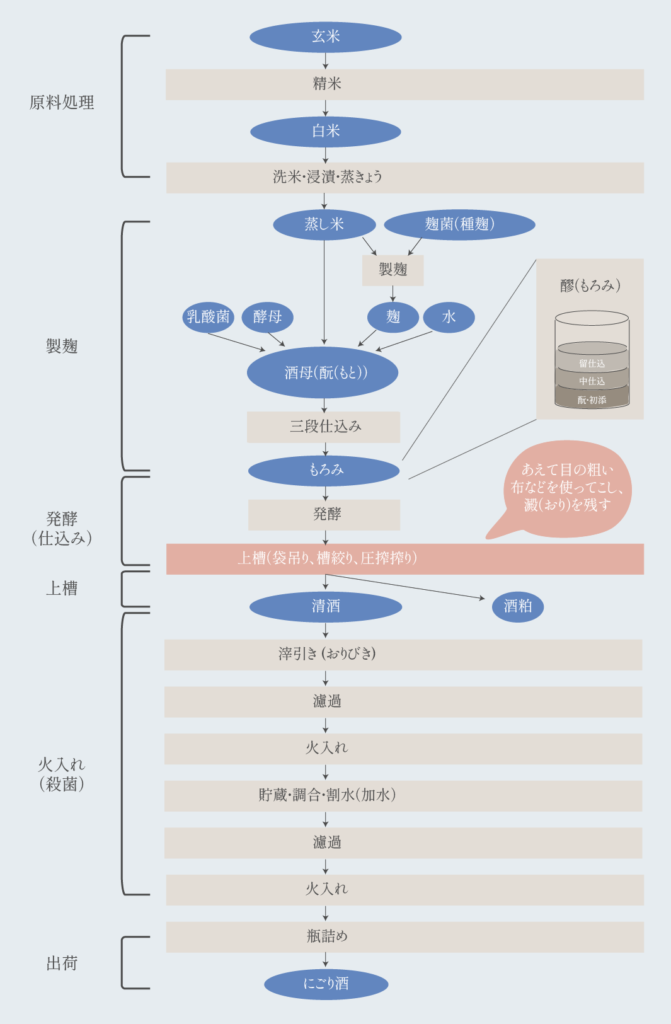

にごり酒

目の粗い布で漉しただけの白濁したお酒。あえて澱(おり)を多く残す所に特徴がある。

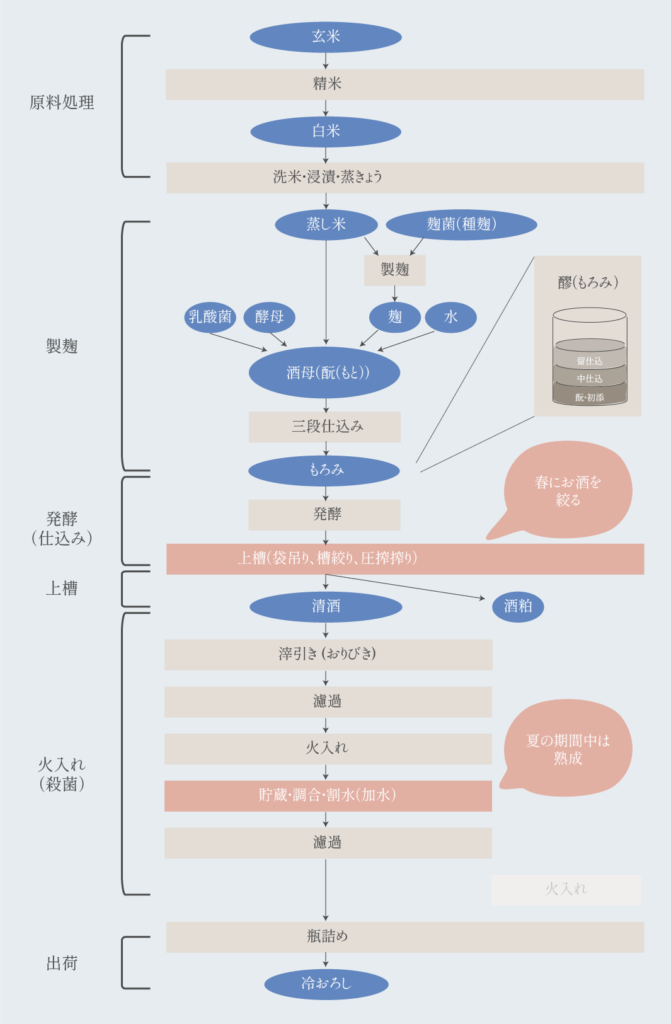

冷やおろし

一度火入れをした後、出荷されずに一夏を蔵元で保管し、二度目の火入れをせずに秋に出荷されるお酒が冷やおろしとよばれる。

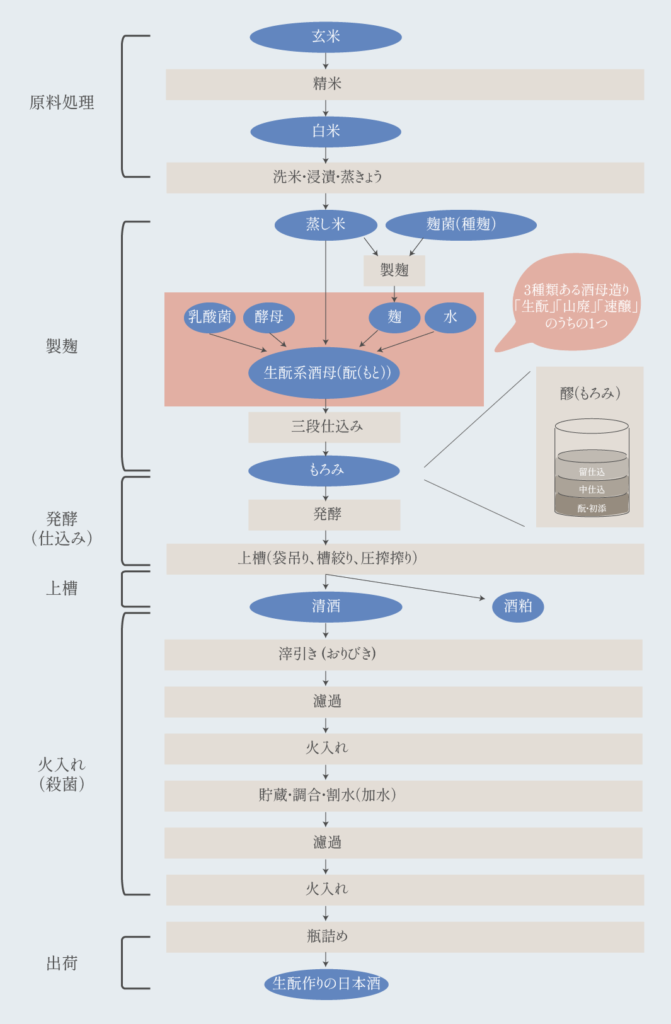

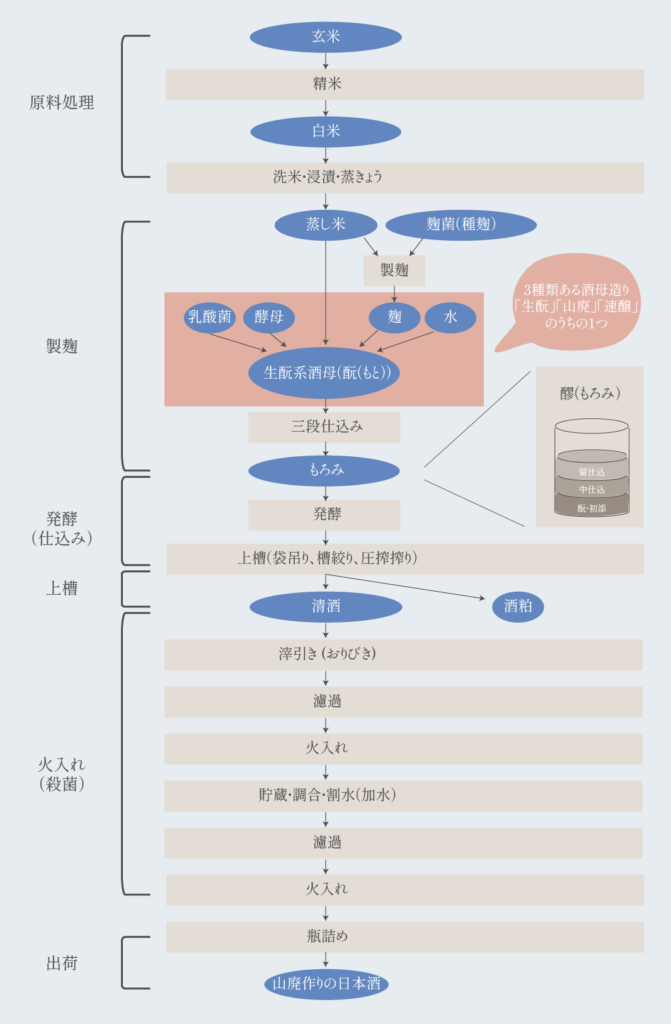

生酛

「生酛造り」は日本酒に不可欠な酒母を造る製法の一つで、自然発生する乳酸菌で酵母を増やして酒母を作る。生酛作りでできた酒母は「生酛系酒母」とも呼ばれる。

山廃

「山廃仕込み」も「生酛造り」と同じく、酒母作りのうちの一つ。「生酛造り」には「山卸」という作業工程があるが、「山卸」を廃止すると「山廃仕込み」になる。

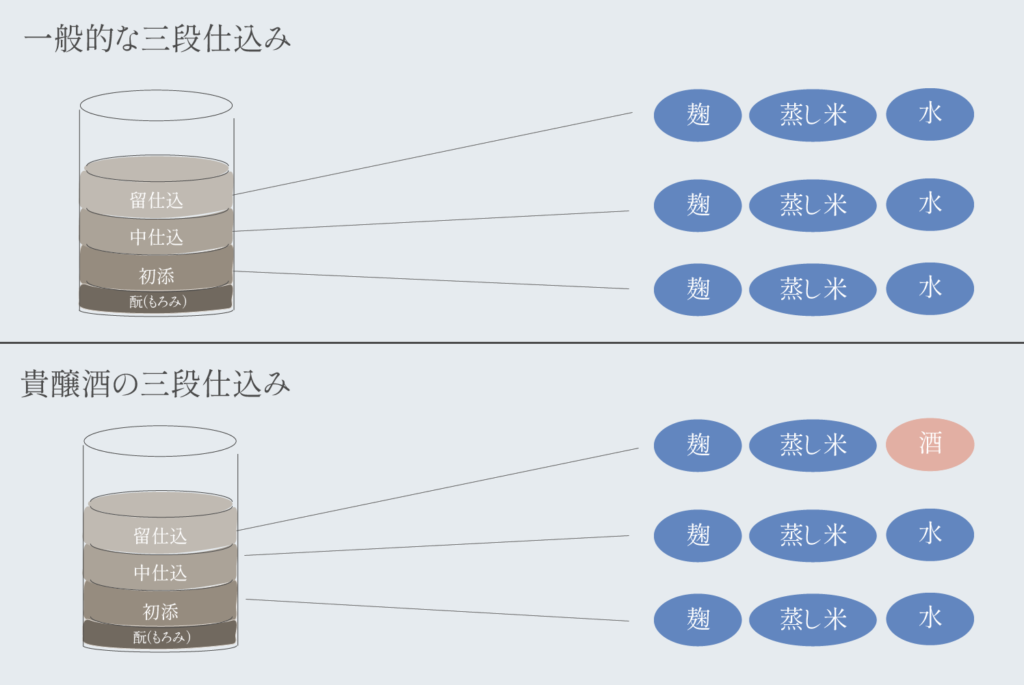

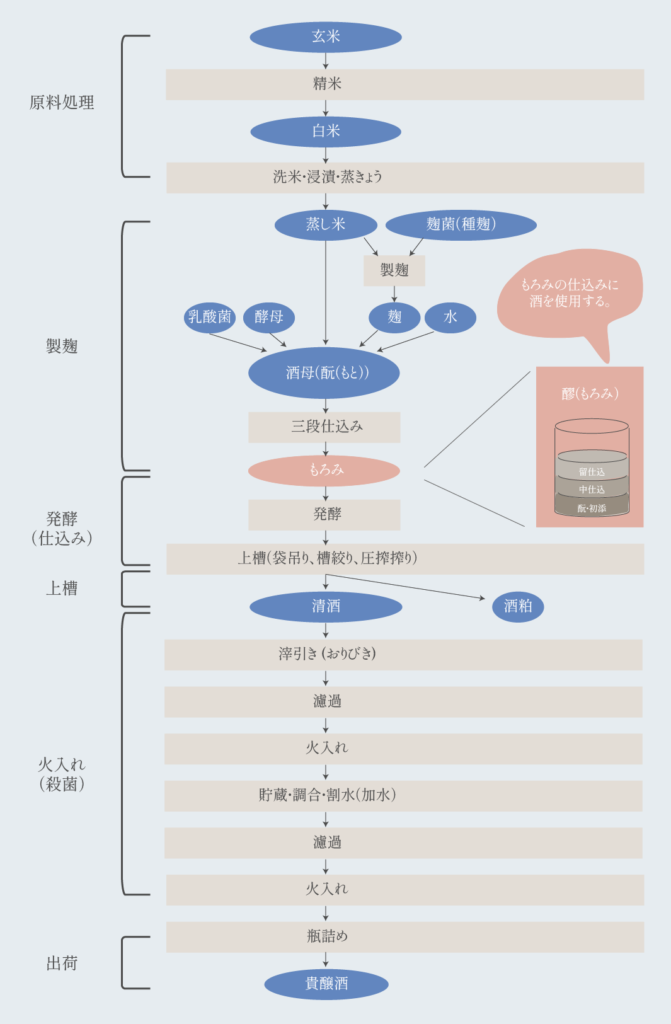

貴醸酒

仕込み水の代わりに酒で仕込んだお酒。

一般的なお酒の三段仕込みは「麹・蒸し米・水」を3回に分けて入れていくのだが、貴醸酒の場合は3回目の仕込みの時に、水の代わりに酒で仕込む。