稲作の準備の第一歩として、種籾の浸種(しんしゅ)という作業が行われる。種籾(たねもみ)が発芽するために必要な水分を吸収させる訳だが、ここではその手順について見ていく。

浸種とは

浸種(しんしゅ)とは種籾(たねもみ)が発芽するために必要な水分を吸収させる作業のことを言う。

浸種の手順

黒倉生産組合では以下のように準備を行っている。

- 断熱材・ブルーシートなどで土台作り

- 水を入れる

- 温度調整

- 種籾を浸していく

- 3日に1度ほどのペースで水交換(継続)

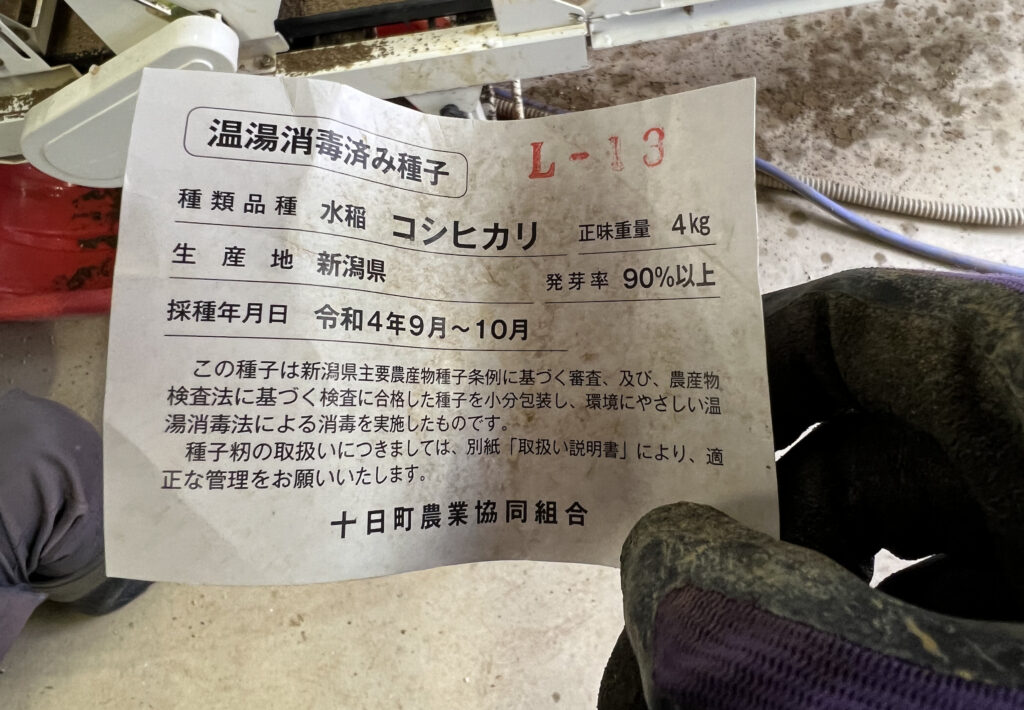

浸種の前にも「塩水選(えんすいせん)」、「消毒」の作業があるのだが、購入場所によってはすでに消毒を行なってくれている場所もある。黒倉生産組合では温湯消毒がすでに済んでいる種子を購入しているため、そのまま浸種の作業に移る。

浸種の方法

現在お手伝いさせている黒倉生産組合では、種籾を水温調節した水につけ、水交換をしながら浸していく。水を溜めておく土台も温度をキープするため、断熱材にブルーシートを敷き、その中に水を貯めるという流れで行なっている。作業は、断熱材とブルーシートで土台作りから始まる。

土台を作ったら水の温度を調整。調整後に浸種を開始する。黒倉生産組合では初回の浸種のみ17.5度で温度を設定し、2回目からは15度で温度調整を行なっている。

3日毎に、酸欠対策のために水交換の作業を行う。別の種籾の入れる土台も作っておき、温度調整した水をあらかじめ入れておく。

浸している間は水の温度を一定に保つためにシートを敷いておく。

浸種の注意点

浸種の作業中は水交換や水温管理など注意すべき点がある。

水交換

浸種すると籾から糖分等が水に溶け出し、水が腐敗しやすくなり水中酸素も欠乏する。(1)なので黒倉生産組合の2022年の浸種作業では、3日に1度、水を交換するスケジュールを組み立てた。

浸種の時の水温

黒倉生産組合では初回の浸種のみ17.5度で温度を設定し、2回目からは15度で温度調整を行なっている。

黒倉生産組合での種籾の総数は?

黒倉集落では、黒倉生産組合から苗をもらうことになる農家さんが11名と団体数が1団体ある。2023年度では籾重量全体で366,400gの浸種を行った。黒倉の播種の際には一つの苗箱に160gづつまく設定で播種を行うため、令和5年度の苗箱総数は合計約2300枚の苗箱を黒倉生産組合で作り、各農家さんに分配する予定だ。

稲作の作業の流れ

その他米作りの記事を以下にまとめた。

*田植えの植え方 :田植えスケジュール、装備、手植え機械植えの様子まとめ

*精米とは何か:玄米から白米になるまでの工程と精米方法について

参照: (1) 大阪府立環境農林水産総合研究所