温度は、私たちの生活に密接に関わる重要な要素だ。気温が変われば、衣服の選び方が変わり、食べたいものが変わり、住まいの設計や暖房の使い方も、温度によって最適化される。衣食住すべてが温度の変化によって形を変え、私たちの快適さや生活の質を左右する。

そしてもちろん温度は雪とも深く結びついている。降雪を引き起こす高気圧や低気圧の形成等、気象に関与し、雪結晶の形状を決定する重要な要素でもある。粉雪の軽やかさも湿雪の重たさも、すべて温度がつくりだすものだ。この温度とは一体何なのだろう?詳しくみていきたい。

温度の数値化〜感覚を共有するための基準

人間は、生まれつき熱さや冷たさ、暑さや寒さを感知する能力を持つ。この主観的な感覚を数値化し、他者と共有する仕組みを作り上げたことで、快適に生きる術を手に入れてきた。温度を数値で表現することにより、個々の感覚を超えて、共通の基準として機能させることが可能となった。

さらに、温度の数値化は、科学技術の進化を支える重要な要素でもある。華氏(°F)、摂氏(°C)、絶対温度(K、ケルビン)といったスケールは、自然現象を客観的に分析するための強力なツールとなり、科学の不可欠な基盤を築いてきた。温度の数値化は、単なる生活の快適さの追求にとどまらず、科学の発展そのものを加速させてきたと言える。

しかし、こうした人間が生きるために大切な温度が客観的な数値で見られるようになったのは比較的近年になってからのようだ。

棚沢(1989)によれば、日本で広く使われている摂氏(°C)は、スウェーデンの天文学者アンデルス・セルシウス(Anders Celsius, 1701-1744)によって1742年に提案された。このとき、セルシウスは水の沸点を0℃、氷点を100℃とした百等分目盛(centigrade scale)を定めた。その後この目盛は上下逆に直され、現在の形式が確立された。

感覚を数値化することで、私たちは寒さや暖かさ、熱さや冷たさを客観的に捉え、共通の基準として理解することが可能になった。今は私たちの周りで温度を頻繁に聞くようになっている。

物理・化学からみる温度

物理・化学の視点から「温度」を捉えると、新たな景色が広がる。温度とは、物質を構成する分子や原子がどれほど活発に動いているかを示す数値だ。この動きは「熱運動」と呼ばれ、分子が激しく動けば熱が増え、温度は上昇する。一方で、動きが鈍くなれば熱は減少し、温度は低下する。

この「分子の動き」が、熱エネルギーを生み出したり、それが別の場所に伝わったりする仕組みの基本となっている。

化学の視点から温度を捉えると、分子や原子の動きに与える影響が見えてくる。温度が上昇すれば熱運動が活発になり、分子間の結合が緩み、物質の状態は固体から液体、さらには気体へと変化していく。

たとえば氷では、水分子同士が水素結合でしっかりと結びつき、規則正しく整列している。一方、水になると、結合部分は部分的に維持されつつも、分子が一定の自由を得て動き回る。水蒸気に至ると、水分子は結合から解放され、広い空間を自由自在に飛び回る。

このように、温度は物質の構造や動きに直接的な影響を及ぼし、状態変化を引き起こす要因となる。

気象・雪から見る温度

温度は気象現象の根幹を支える重要な要因である。分子や原子の動きを通じて物質の状態を変化させるだけでなく、大気の循環にも大きな影響を及ぼす。温度差が生じれば、そのエネルギーの差によって気圧の変化が引き起こされる。このような気圧の変化は、冬の天気を特徴づける要因の一つであり、「西高東低」といった気圧配置を通じて雪が降る仕組みを生み出している。

さらに、温度は大気だけでなく、海水温を通じても気象現象に影響を及ぼす。海水温の上昇によりたくさんの水蒸気が発生し、雲となって空に登っていくことで大雪の原因となっていく。

このように温度が物質の特性だけでなく、海水温や大気循環を通じて気象現象全体に影響を与える点は、降雪のメカニズムを理解する上で非常に重要だ。

*冬の気圧配置〜気圧配置とは何か、西高東低の気圧配置まで、降雪のメカニズムをめぐる旅③

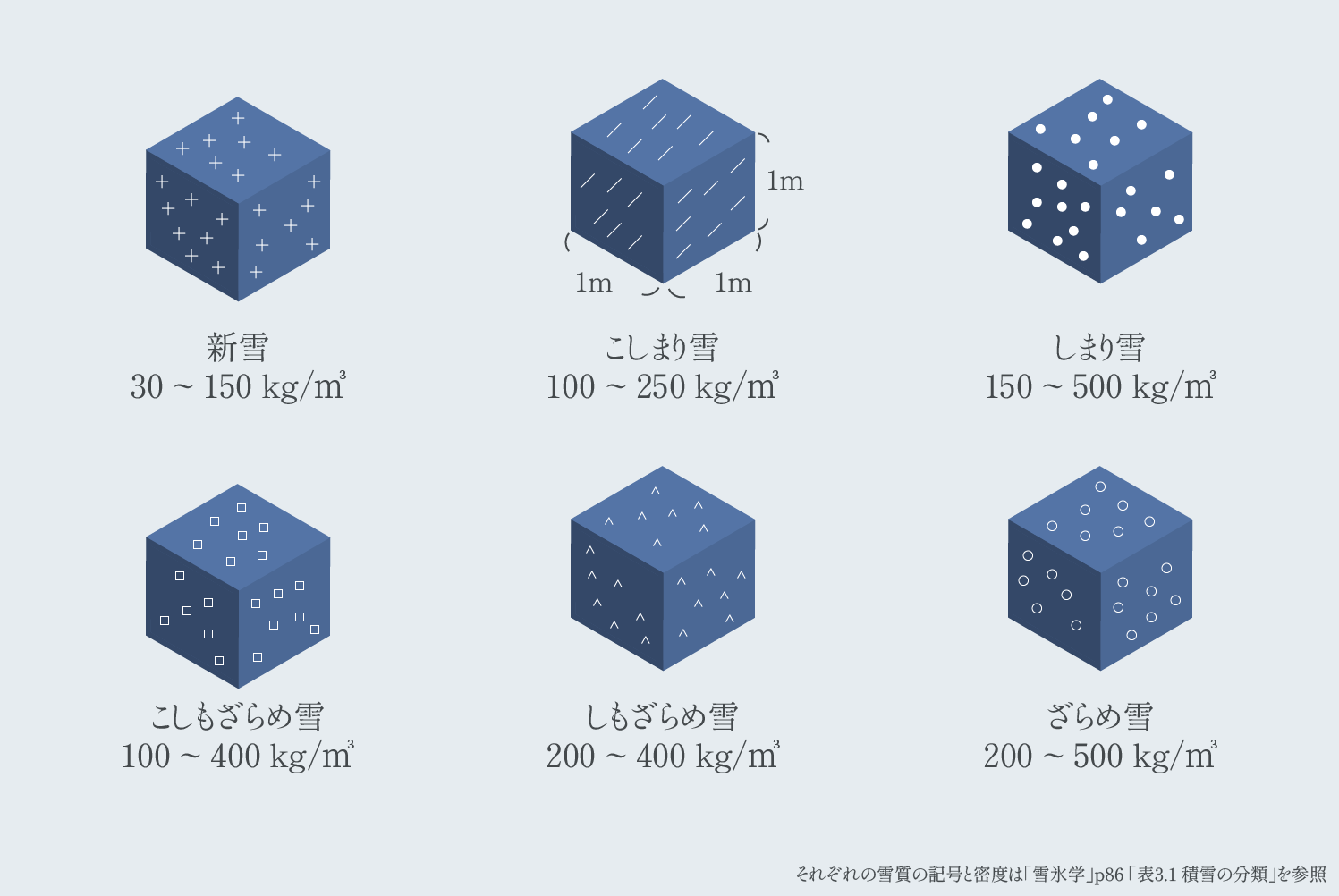

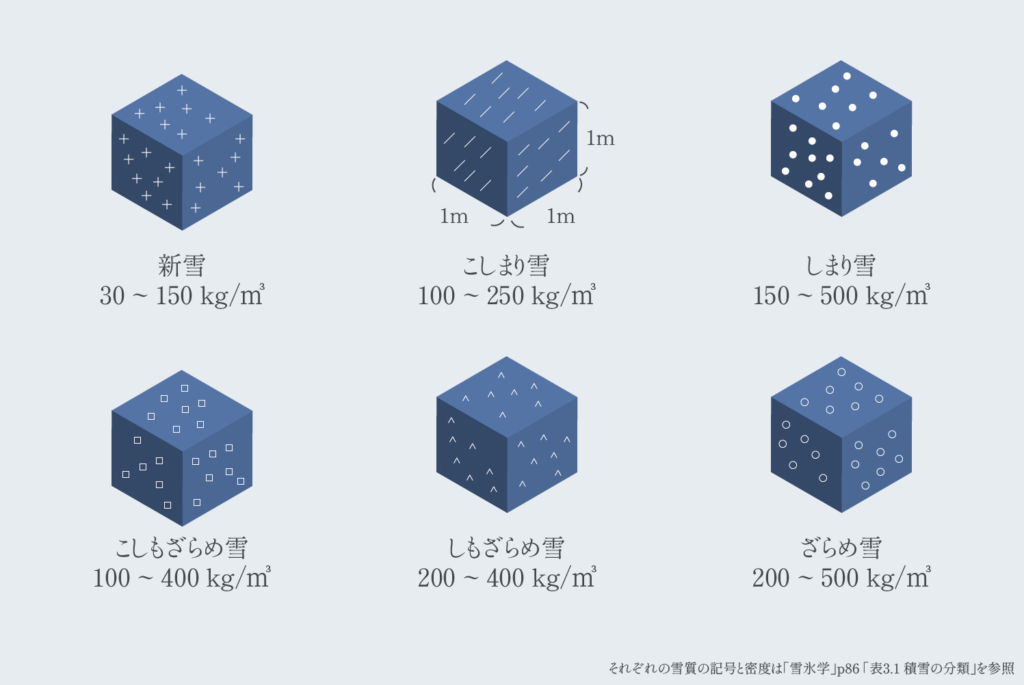

温度は雪そのものの形成や性質に深く関わる重要な要素である。雪結晶の形状や積雪の密度、さらには雪質まで、多くの特性が温度によって左右される。温度の変化によって雪崩のリスクが高まることもあれば、雪質が重くなり家の雪かきが必要になる場合もある。またスキーヤーやスノーボーダーにとっては、雪質の違いが雪を楽しむ方法に直接影響を与える。一方で積雪の重さや雪崩のリスクといった防災上の重要な指標としても、温度は欠かせない要因であると言えるだろう。

*雪の重さはどのくらいなのか:家根の雪の重さや雪質について考える

*雪崩とは:「表層雪崩」「全層雪崩」「弱層」など...雪崩の原因や仕組み、種類を知る

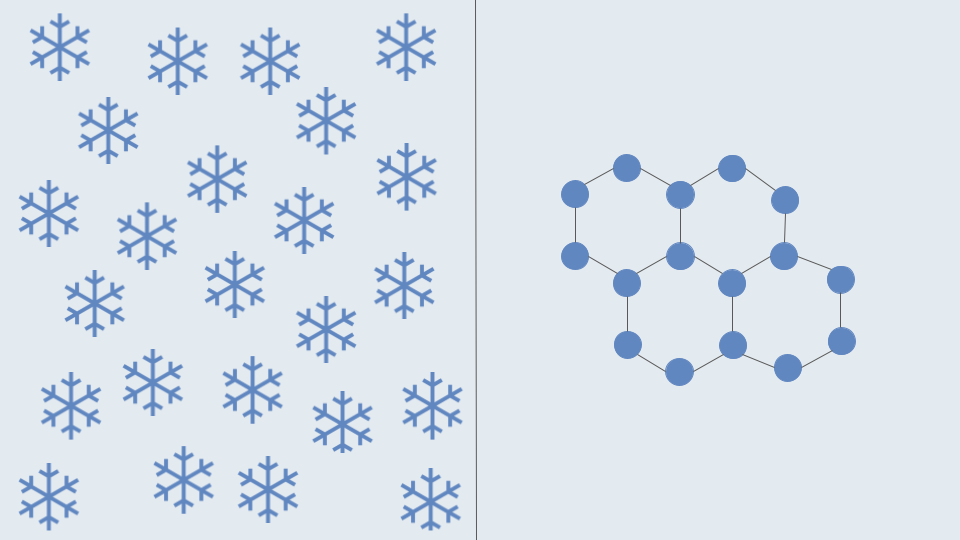

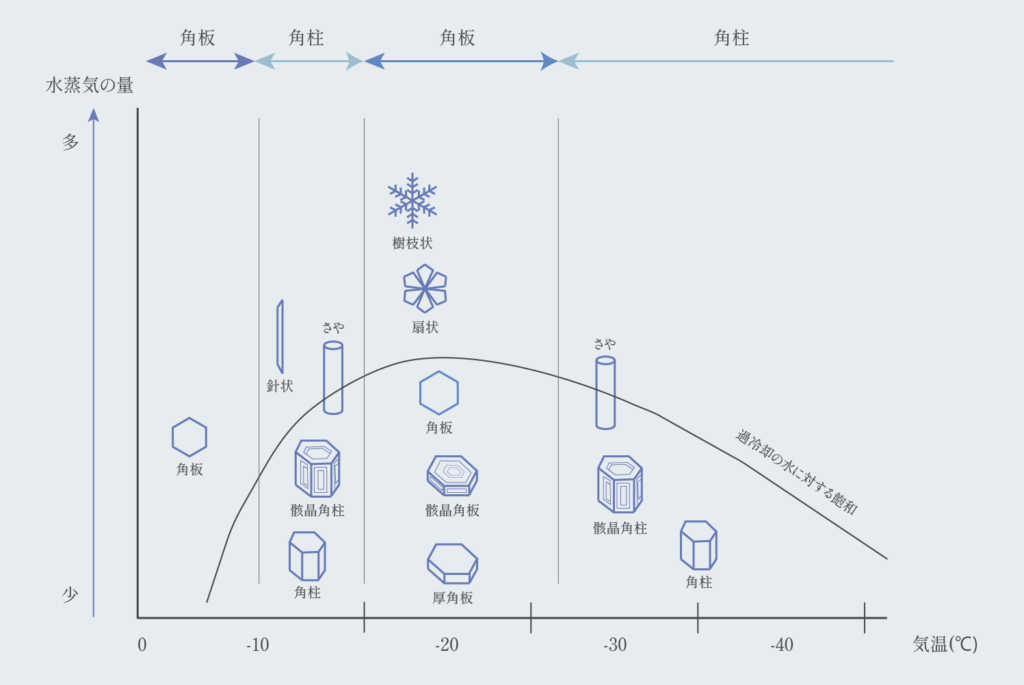

また、雪そのもの、特にその構造の美しさと多様性を持つ雪結晶にも温度は大きく影響している。雪結晶は自然界が生み出す驚異の一つであり、その形状や構造には数多くののバリエーションが存在する。雪結晶の形状は、水蒸気が凍り始める瞬間から温度や湿度といった気象条件によって決定される。この形成過程を視覚的に示したのが「中谷ダイヤグラム」である。この図は、気温と水蒸気の関係が雪結晶の形態にどのような影響を及ぼすかを体系的に説明している。

*雪の結晶の種類:「グローバル分類」からみる雪の結晶121種類

雪の結晶の種類:「グローバル分類」からみる雪の結晶121種類」

温度は、私たちの生活や自然現象を結びつける根本的な要素である。気象の変化や雪結晶の形成、さらには雪崩や積雪の重さにまで影響を及ぼし、日常生活や防災において欠かせない存在だ。温度を理解することで、雪や気象現象の仕組みを深く知り自然との関わり方をより豊かにする視点が得られるのではないかと思う。

参照:

鈴木久男(2011). ゼロからはじめる「科学力」養成講座1.第5章 温度とエネルギー. 北海道大学オープンコースウェア. URL: https://ocw.hokudai.ac.jp/wp-content/uploads/2016/01/ScienceLiteracy1-2011-Text-05.pdf

中田宗隆(2023). 水の相変化と相平衡. 2023 年 71 巻 2 号 p. 58-61 URL: https://www.jstage.jst.go.jp/article/kakyoshi/71/2/71_58/_pdf/-char/en

内山洋司(2019). エネルギー形態.エレクトロヒートNo.223 .URL: https://www.jeh-center.org/asset/00032/eh/No223/10.pdf

棚沢一郎(1989) 温度測定の基礎.【講座】温度測定の基礎と実際 第1回.URL: https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjtp1987/3/1/3_1_40/_pdf/-char/ja

経済産業省資源エネルギー庁. (n.d.). ストーリー1 くらしの中のエネルギー. 12-13ページ.URL: https://energy-kyoiku.meti.go.jp/assets/75/et_energy_p12-13.pdf

NHK. (n.d.). 第20回熱と温度の関係を調べる〜 熱と温度〜. NHK高校講座 物理基礎.URL: https://www.nhk.or.jp/kokokoza/butsurikiso/assets/memo/memo_0000001927.pdf