雪は冬になるとスキーやスノーボード、雪遊びなどのアクティビティを通じて楽しまれ、多くの人々にとって特別な思い出や体験を提供する存在である。雪のふわふわとした質感や、降り積もる様子は、冬の風物詩としても親しまれている。一方、氷は飲み物を冷やすために使うなど日常生活にも浸透している。雪と氷はそれぞれ異なる形で私たちの生活に溶け込んでおり、直感的にも違いは理解しやすい雪と氷だが、サイエンスの視点から見ると雪と氷の違いはどのように違うのだろうか?

雪と氷の共通点

まずは違いの前に共通点から見ていこう。まず、雪と氷はどちらもH₂Oの固体だ。H₂Oは温度や圧力の変化によって、液体、固体、気体の3つの状態を持つことができる。この中で、氷と雪は固体の状態に分類され、いずれも同じH₂Oから成り立っている。

では雪と氷の違いはどこから出てくるのだろうか?以下三つの違いを見ていこう。

- 形成

- 色の見え方

- 硬さ

形成の違い

まず雪と氷の違いの一つとして形成の違いがある。

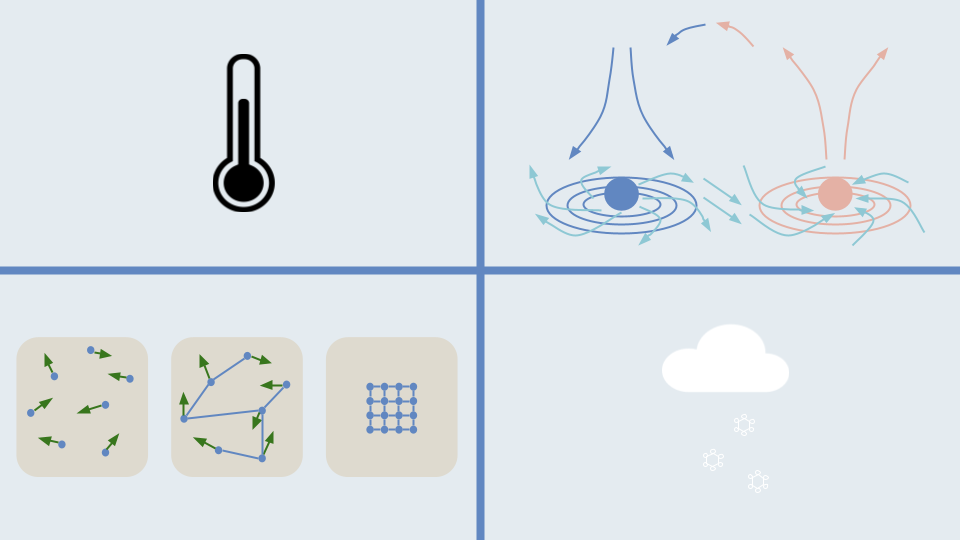

「雪」というと、大抵の場合は空から降ってくる白いものを思い浮かべる。雪は大気中の水蒸気が結晶化してできるものだ。「雪が降る仕組み」の記事でも取り上げたが、以下のようなステップを踏む。

- 上昇気流に乗って水蒸気が上空へ

- 水蒸気が凍って「氷晶」ができる

- 上昇気流に逆らって落下するぐらい重くなり、下に落下

- 落下の途中で周りの水滴とぶつかり、六角形の形を形成

- 雪が地上に降り落ちる

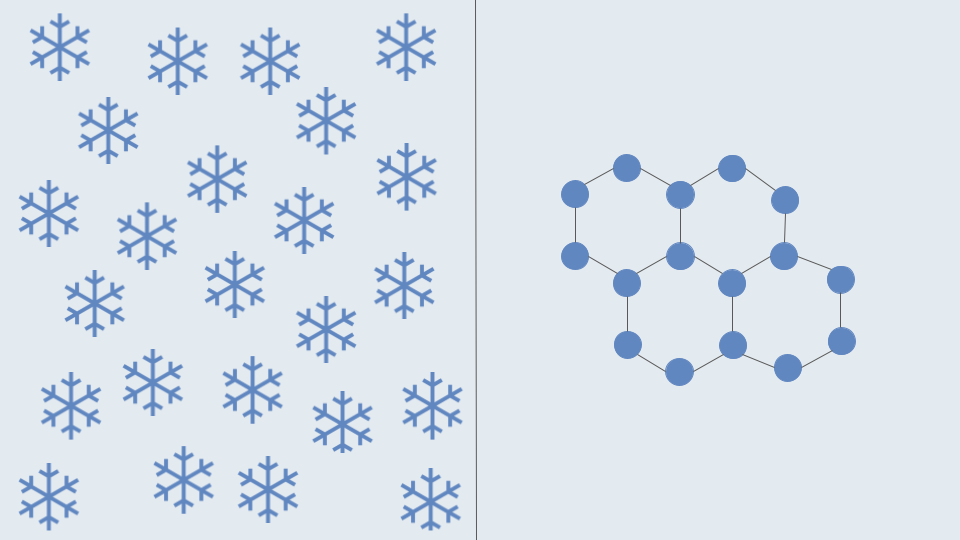

また、温度や水蒸気の量などの条件によって雪の結晶の形や性質が異なるのも特徴だ。科学の世界では雪の結晶の分類において、「グローバル分類」という分類があり、8大分類、39中分類、121小分類にも分けられている。

一方、「氷」は水が直接凍結して形成される。冷凍庫で水を凍らせても氷ができるし、湖の水が凍っても氷ができる。水が凍ることで氷ができるため、形成場所は水がある場所ならどこでもできる。

色の見え方の違い

二つ目の違いとして色の見え方を見ていく。雪は明るい白色に見える一方、氷は通常透明にみえる。この違いは、雪と氷の物理的な構造に起因している。

雪は光を多方向に反射させる。光が色々なところで反射し出し、光は透過しにくくなるため、雪が覆う景色は白色に見えることが多い。(詳しくは「雪はなぜ白いのか」を参照)

一方氷は光の透過性が高い。氷の内部に空気が含まれていたり、不純物が混入している場合は氷は曇ったような白っぽい見た目になることはあるものの、通常はほとんど光が通り抜けていくために透明に見える。このように、光の反射や透過の具合によって、人間の目には見え方が明確に異なって見える。

雪は柔らかく、氷は硬い

三つ目の違いとしての硬さの違いを見ていく。積もった雪の内部でまだ空気の流通がある場合、雪は多くの空気を含んでいるため、柔らかくてふわふわしている。新雪など触った時に柔らかいのは、空気が関係している。一方で氷は雪に比べると空気を含んでいないため、硬くて重い。

共通点を辿れば両者は同じ物質だ。なので積雪で最初は空気が入っていて新雪でふわふわしていても、日が経って上から新しい雪がどんどん重なり、重みで空気の流通がなくなってくると「氷」に近づいていく。

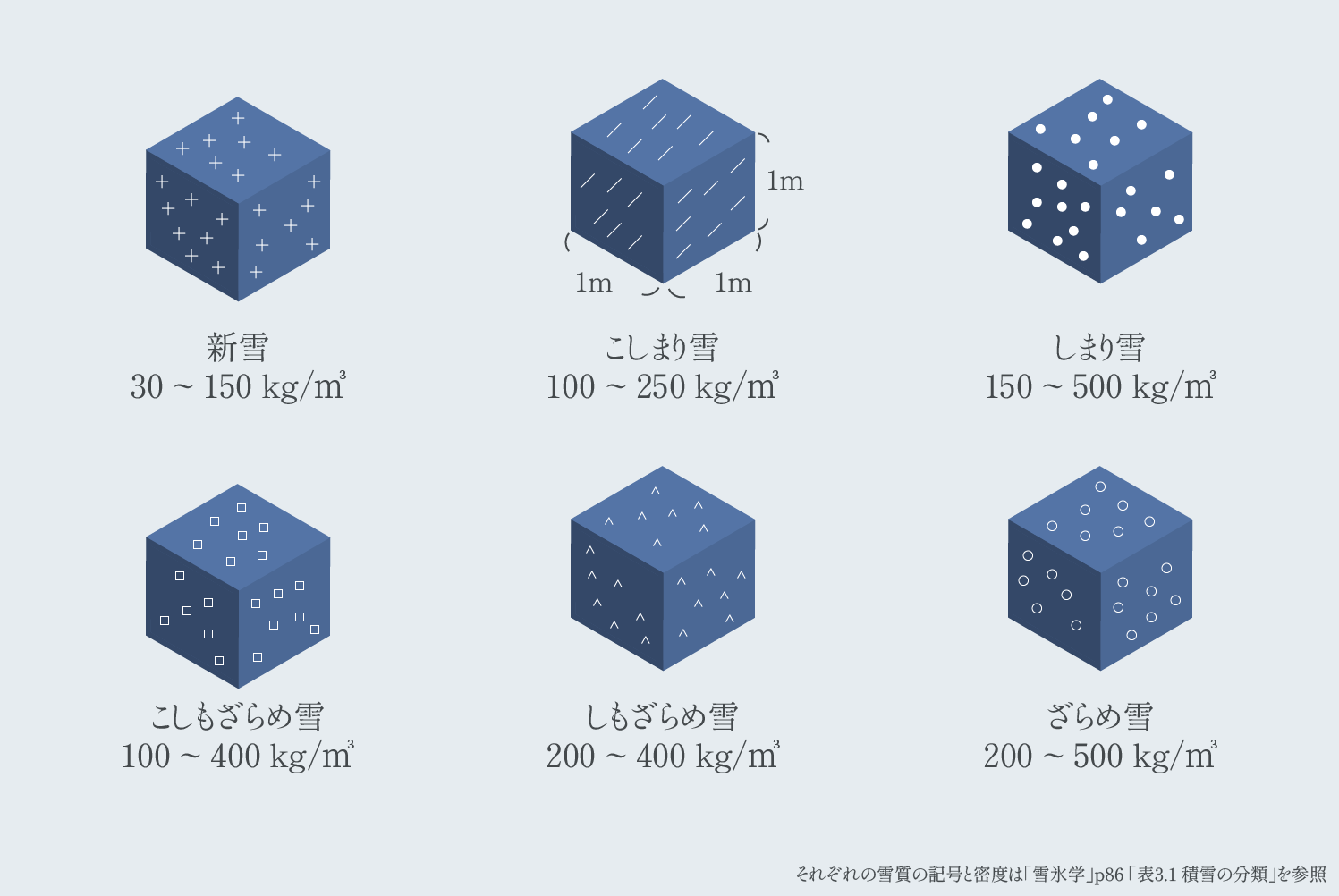

下は降雪後の積雪断面の上の層の新雪と下の層のざらめ雪だが、ざらめ雪をアップで写真に撮るとほぼ氷と言ってもいいような状態の雪になっていることがわかる。

積雪にも種類があり、ざらめ雪に近くなればなるほど、(すなわち氷に近くなればなるほど)重量も重くなっていくことになる。(積雪の重さについてはこちらで書いた)

そもそもいつ「雪」についての記録が始まったのか

ここまで雪と氷の微妙な境界に注目してきたが、いつから雪は「雪」として認識され、雪の結晶は記録され始めたのだろうか?歴史を紐解くと雪結晶の記録については「雪氷学」でこのように伝えている。

雪結晶の研究の歴史は、中国の漢代にまで遡り、前漢時代(紀元前150年頃)に学者の韓嬰が、雪の結晶が六角形であることを記録している。西洋では、13世紀にドイツの神学者アルベルトゥス・マグヌスが初めて雪が星状の結晶であると指摘し、17世紀になると、ヨハネス・ケプラーが1611年に雪結晶の形を詳細に述べ、さらにルネ・デカルトも1635年に観察した雪結晶のスケッチを発表している。

このように、雪結晶の研究は非常に古くから行われており、その起源は中国の漢代まで遡ることができる。東西を問わず、古代から人々は雪の結晶の美しさや不思議さに魅了され、雪と氷を区別して記録や観察を重ねてきたことが分かっている。

参照:

中谷宇吉郎 雪の科学館 Q&A「雪と氷の違い」

亀田 貴雄, 高橋 修平(2017) 雪氷学 古今書院