冬特有の西高東低の気圧配置。そのメカニズムを知ることで、降雪と気圧配置の深い関係が明らかになる。

ここまでは気圧配置に至るまで、気圧とは何か、気圧の計算に使われるニュートンについてをみてきた。ここでは気圧配置の仕組みや冷たい空気が下降する理由とともに、気象現象の仕組みに迫っていきたい。

気圧配置とは

気圧配置とは、気圧が高い領域や低い領域、前線の位置関係や分布の状態を指す気象学の用語である。季節ごとに特徴的なパターンがあり、その型によって天候がほぼ決まるとされている。以下は気象庁の気圧配置の用語の一例だ。

| 西高東低の気圧配置 | 日本付近から見て西が高く東が低い気圧配置。冬期に典型的に現れる気圧配置。 |

| 南高北低の気圧配置 | 日本付近から見て南が高く北が低い気圧配置。夏期に典型的に現れる気圧配置。 |

| 梅雨型の気圧配置 | オホーツク海方面にオホーツク海高気圧、日本の南に太平洋高気圧があって、日本付近に前線が停滞する気圧配置。 |

| 夏型の気圧配置 | 日本の南または南東海上に太平洋高気圧があって日本付近を覆い、大陸が低気圧となっている気圧配置。 |

気圧配置にはさまざまなパターンがあり、天気予報で耳にしたことのある言葉も多いだろう。その中でも冬によく聞く「西高東低の気圧配置」や「冬型の気圧配置」という表現は、大雪の兆しとして注目されることが多い。ここでは、この「西高東低の気圧配置」に焦点を当てて、その仕組みを詳しく見ていきたい。

西高東低の気圧配置

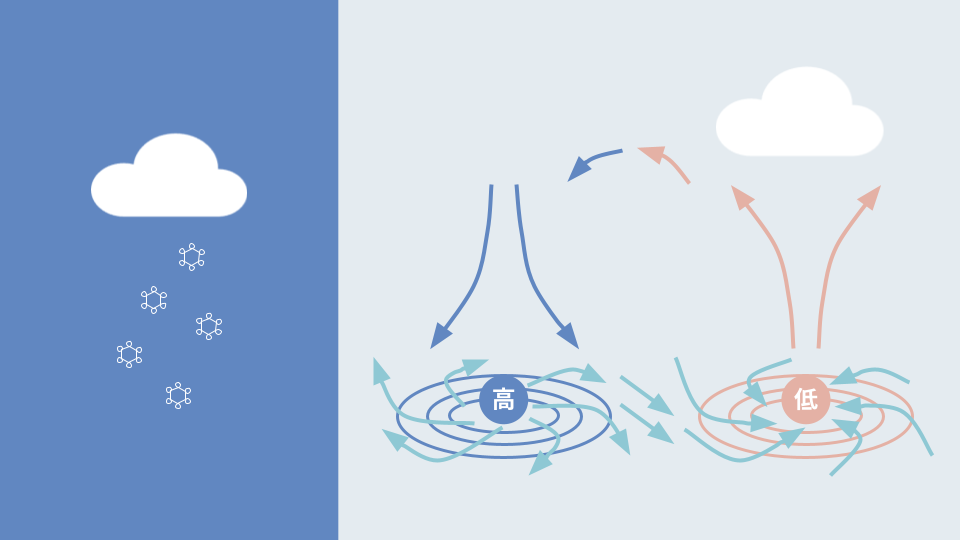

この西高東低の気圧配置について詳しく見ていこう。西高東低の気圧配置は文字通り日本から見て西に高気圧、東に低気圧がある気圧配置のことで、冬によく見られる気圧配置なので、冬型の気圧配置と言われることが多い。

なぜ西高東低になるのか

シベリアや中国の内陸部では、冬になると夜間に地面が冷やされる「放射冷却」という現象が強く進む。

このため、気温が急激に下がり、シベリアでは真冬にマイナス40℃を超えるような厳しい寒さになることもある。この寒さは、日本の冬とは比べ物にならないほど過酷だ。

冷えた空気は温かい空気に比べて密度が高く重くなるため、自然と上空から地表に向かって降りてくる。この動きによって「下降気流」が生まれ、地表付近に冷たい空気がどんどん溜まっていくこととなる。

その結果として「シベリア高気圧」に代表されるような大きな高気圧が形成されるようになる。

このシベリア高気圧は、冬の日本に冷たい風を送り込む大きな原因となる。この冷たい風が日本海を渡ることで雪雲を作り、日本列島に大雪をもたらす仕組みへとつながっていく。

西高東低の気圧配置が形成されると、空気は気圧の高い場所から低い場所へ流れるため、西側の寒い地域でできた高気圧から東側の低気圧に向かって冷たい風が吹き込むこととなる。

こうしていよいよ降雪のための気圧配置の用意は整った。

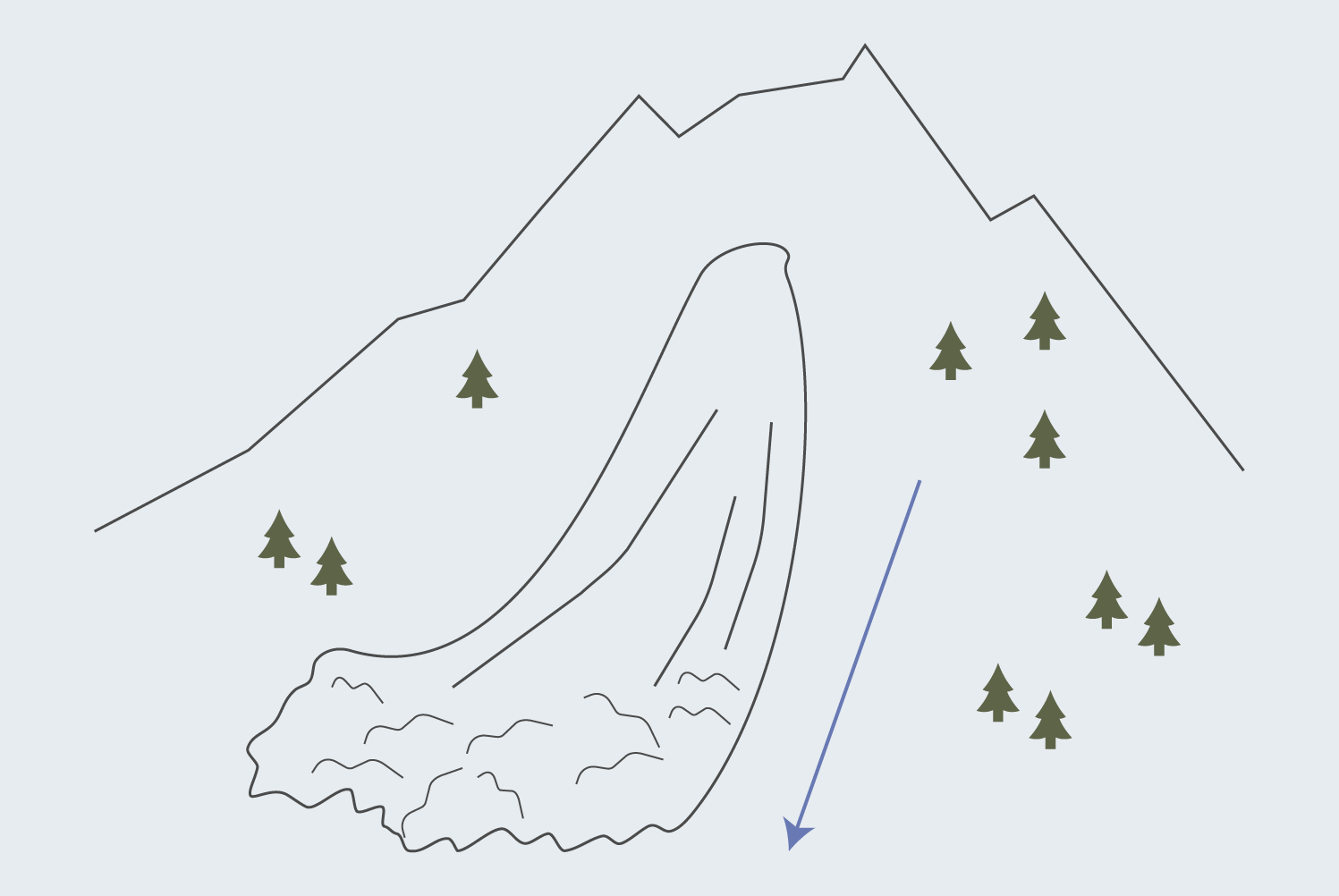

大陸から冷たい季節風が吹き込むと、その冷たい空気が日本海上で比較的温かい海水に触れることで、大量の水蒸気が発生する。この水蒸気が雪雲を形成し、季節風に乗って日本列島に到達する。さらに、日本列島中央部の脊梁山脈にぶつかると、雪雲は強制的に上昇し、成長してさらに大きくなる。この過程によって、日本海側の地域に大量の雪が降り積もることとなる。

降雪の仕組みの詳細はこちらから。

そもそもなぜ冷たい空気は下に向かい、暖かい空気は上に向かうのか

では、この見えざる空気のダイナミズムにさらに踏み込み、次の問いを探ってみたい。冷たい空気が下降し、暖かい空気が上昇するこのメカニズムはどのようにして起きているのか?

温度と密度の関係

冷えた空気が下に向かう理由は、空気の「密度」というものが関係する。冷たい空気は「密度」が大きいため重力に引っ張られて下降していく。さて密度とは何だろう?簡単に言えば密度は「ある空間にどれだけ物質が詰まっているか」を表す量だ。先ほど冷たい空気は下に向かうという現象を考えると、

- 空気の温度が低い→空気分子が詰まっている

- 空気の温度が高い→空気分子がスカスカ

ということを意味しているということがわかる。

実際は空気は区切れるものではないので、空気の塊として考えるとわかりやすい。下にイメージを図解する。

なぜ温度が高い時は空気分子の量が少ないのだろうか?温度が高い時、そこには何が起こっているのだろうかを知るためにはまず「熱運動」を知る必要がある。

温度が高いということは、分子の「熱運動」が激しくなる。分子の熱運動とは、「温度によって分子がどれくらい速く動くか」を表したもので、温度が高いと動き回る範囲が広がり、温度が低いと、分子がゆっくり動く。

空気が暖められると分子の運動が激しくなり、一定の体積に収まっていた分子たちは勢いよく広がり始める。これにより、空気の塊は膨張し、「同じ体積内」に存在する分子の密度は低下する。

密度が下がるということは、その空気塊の質量自体が軽くなることを意味する。こうして、暖かい空気は冷たい空気に比べて「軽い」という性質を持つに至ることとなる。

膨張した空間に分子が拡散するため同じ体積内で分子の密度を比較すると、暖かい空気では密度が低くなる。

こうして密度に差が出てくることが、暖かい空気が上昇し冷たい空気が下降する動きの鍵となる。

空気の密度を比較する計算式

これまでみてきた空気の密度は、「気体の状態方程式」を用いることで温度や圧力との関係を数値化して示すことができる。

この式は、気体分子が持つエネルギーやその運動の様子を表しており、温度が上昇すれば分子の運動が激しくなり、壁を押す力(圧力)が増加する。一方、密度が大きければ分子が詰まり、空気が重くなって圧力も強くなる。

この状態方程式を使うことで、気体の温度、圧力、密度の関係を簡単に計算することが可能だ。

計算に必要な要素としては、

- 気圧(一定と仮定して1013 hPa)

- 密度(求めたい値)

- 気体定数(287 J/kg·K)

- 絶対温度(摂氏温度 + 273.15)

の4つが挙げられる。この関係式を使い、温度の変化が密度に与える影響を具体的に確認していく。

計算例:暖かい空気と冷たい空気の密度比較

以下の計算を見ると、冷たい空気は暖かい空気より密度が大きい ことが数字で理解できる。

条件

• 気圧:1013 hPa = 101300 Pa

• 気体定数:287 J/kg·K

• 温かい空気の温度:20℃(絶対温度:293.15 K)

• 冷たい空気の温度:-10℃(絶対温度:263.15 K)

暖かい空気(20℃)の密度:

ρ=p/RT

ρ=101300/287×293.15

ρ≈ 1.204 kg/m³

→ 暖かい空気(20℃)の密度は 1.341kg/m³

冷たい空気(-10℃)の密度:

ρ=p/RT

ρ=101300/287×263.15

ρ≈ 1.341kg/m³。

→ 冷たい空気(-10℃)の密度は 1.341kg/m³

計算例を通して、具体的な数値で暖かい空気(20℃)と冷たい空気(-10℃)の密度を比較すると、それぞれ約1.204 kg/m³と1.341 kg/m³となり、冷たい空気が暖かい空気よりも密度が高いことが確認できた。

以上、気圧配置の仕組みとその影響を見てきたが、物理や気象それぞれのレンズで冷たい空気と暖かい空気のダイナミズムを知ることで、雪や風景を新たな視点で捉えられるかもしれない。

これまでの降雪の仕組みをめぐる記事はこちらから:

*ニュートンとは〜運動方程式からパスカル、気圧まで、降雪のメカニズムを探る旅

*気圧とは〜低気圧と高気圧の違い、等圧線まで、降雪のメカニズムを探る旅②

参照:

ウェザーニュース - 冬に聞く"西高東低の気圧配置"特徴や注意点とは?

気象庁 - 気圧配置 気団・前線・気圧配置・天気図・気圧系の発達、移動に関する用語