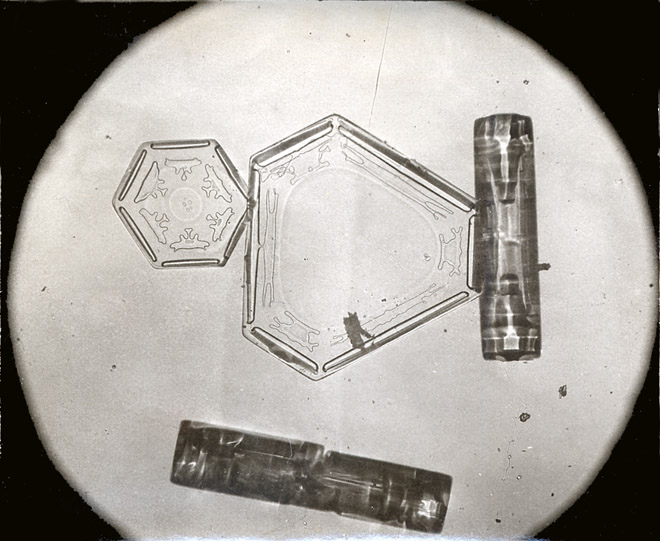

Photograph : 雪片の主要な分類のうちの二種、角板と角柱を撮影したベントレーの写真 - public domain

「雪氷学」という学問分野をご存知だろうか。氷や雪を研究対象にする雪氷学は私たちが見ている雪の世界に科学的な視座を与えてくれる。

雪氷学とは

日本大百科全書(ニッポニカ)では雪氷学を以下のように定義する。

雪と氷が関係するいろいろな現象を取扱う学問体系。

日本大百科全書(ニッポニカ)「雪氷学」

さらに日本大百科全書(ニッポニカ)では雪氷学を大まかに分けて三つの分野に分類する。

- 地球科学…雪氷と自然環境との関係の理解

- 災害科学…雪氷を社会に有効利用するための研究

- 物質科学…雪と氷の構造や物理的性質の理解のための研究

研究対象は物理・化学的な視点からだけでなく、社会からの視点、また宇宙からの視点まで広がることもあるため、非常に幅広い学問分野となる。

雪氷学にはどんな分野があるのか

「雪氷学」(亀田 貴雄・高橋 修平著)では雪氷学における分野を網羅的に解説しており、雪氷学の全体像についてを理解することができる。以下は「雪氷学」より取り上げられている分野となる。

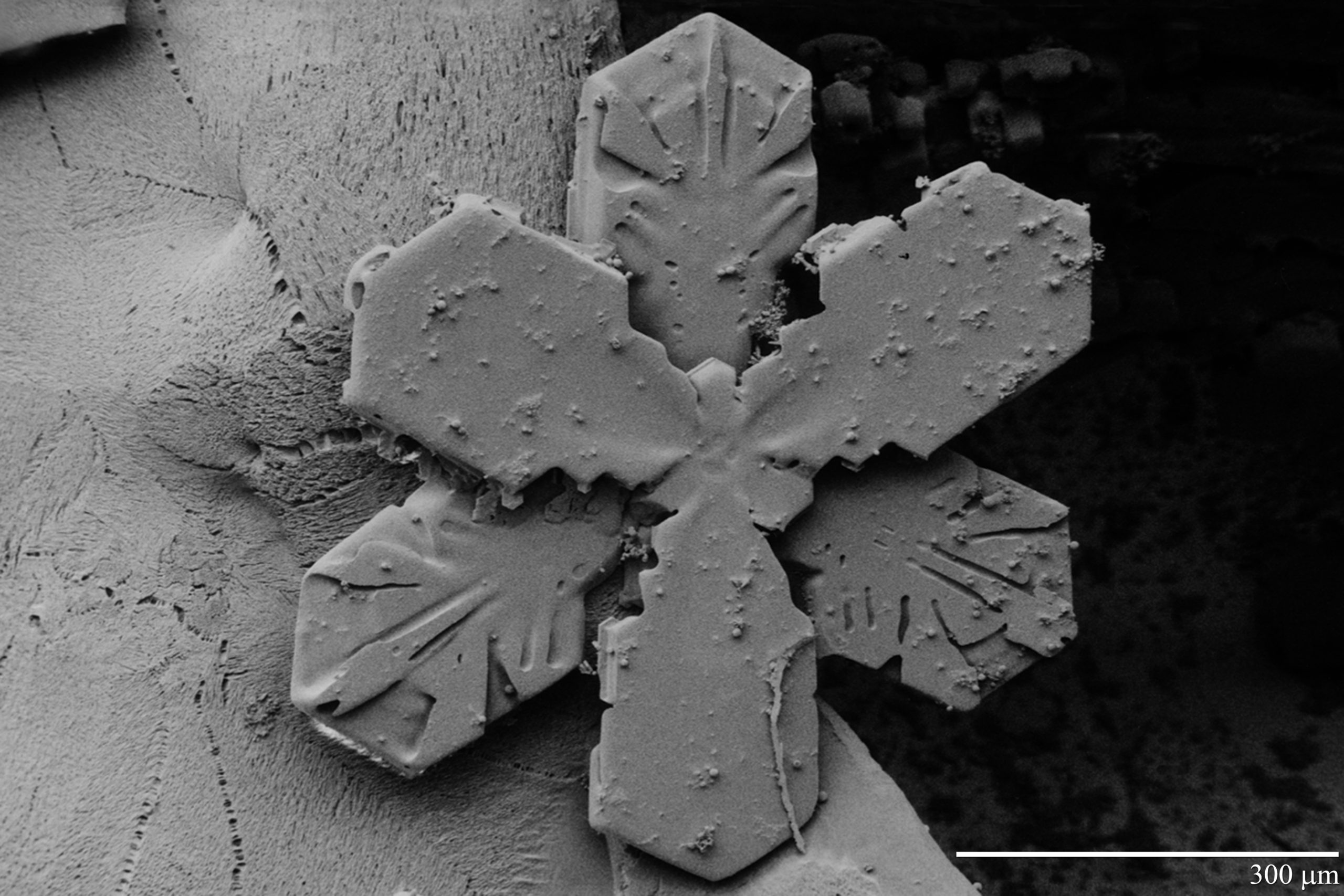

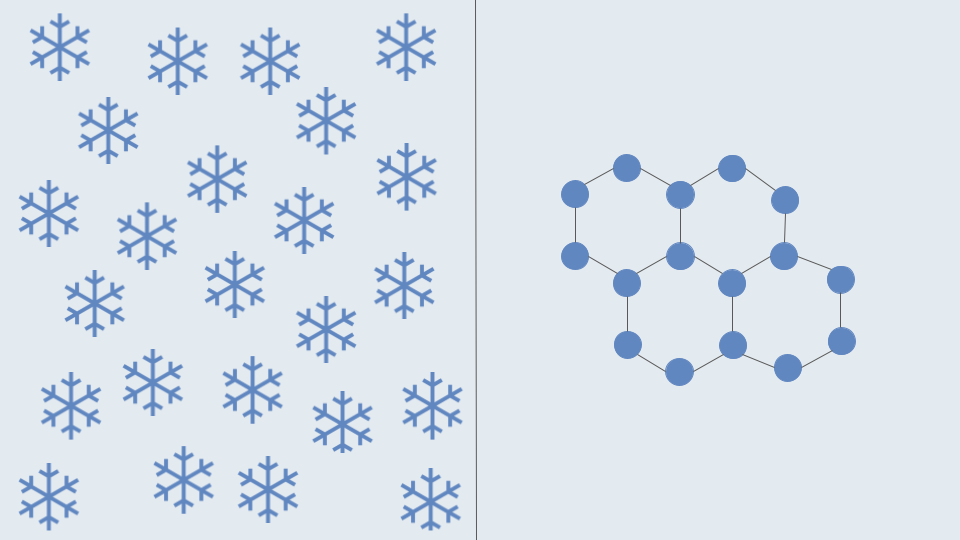

- 氷:氷の分子レベルでみた構造や、物理的な性質

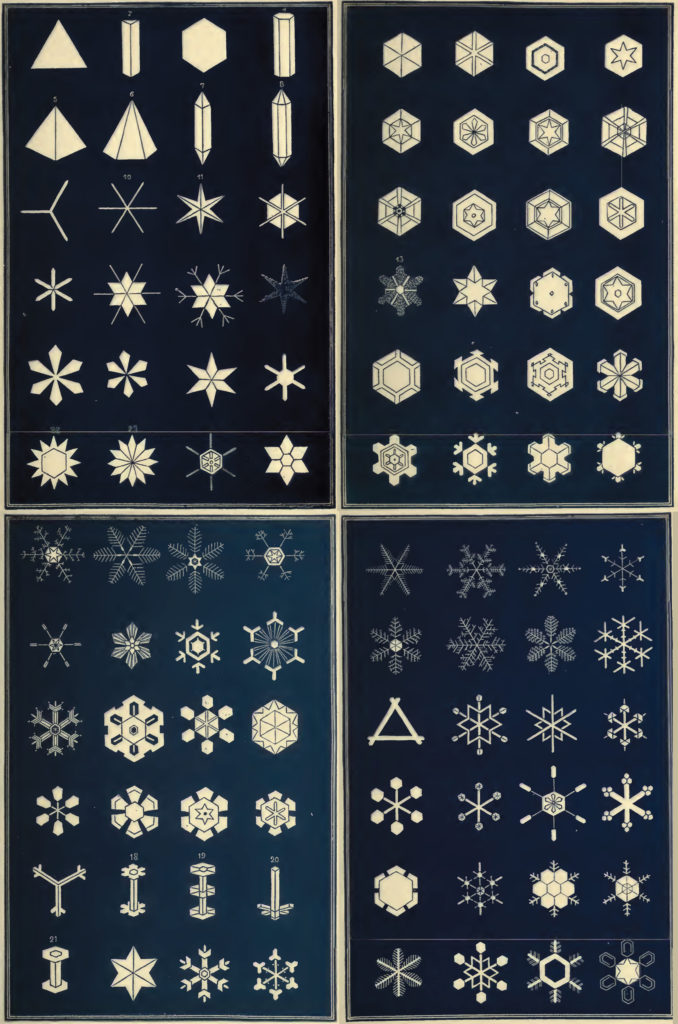

- 雪結晶:雪結晶の観察・研究の歴史、雪結晶ができる仕組み、雪結晶の分類など

- 積雪:積雪の種類、積雪の物理的な性質、融雪、積雪シミュレーション、人工衛星による広域積雪観測など

- 氷河・氷床:

- 凍土・凍上:土の凍結や凍結の物理的な性質、凍上対策や永久凍土にについて

- 海氷:海氷はどのように形成されるのか、海氷の構造、分布など

- 雪氷災害:豪雪や雪崩、吹雪、着氷・着雪など、雪氷災害に関わることについて

- 宇宙雪氷:宇宙における氷の役割

また、雪と氷およびその周辺環境に関する研究をすすめ、学術の振興に寄与する事を目的とする日本雪氷学会では専門分野ごとに分科会があり、下記のような専門分野で研究が行われている。

- 凍土分科会

- 吹雪分科会

- 極地雪氷分科会

- 気象水文分科会

- 氷河情報センター

- 衛星観測分科会

- 雪崩分科会

- 雪氷化学分科会

- 雪氷工学分科会

- 雪氷物性分科会

- 2014関東豪雪調査チーム

- 雪氷災害調査チーム

雪氷学の社会実装

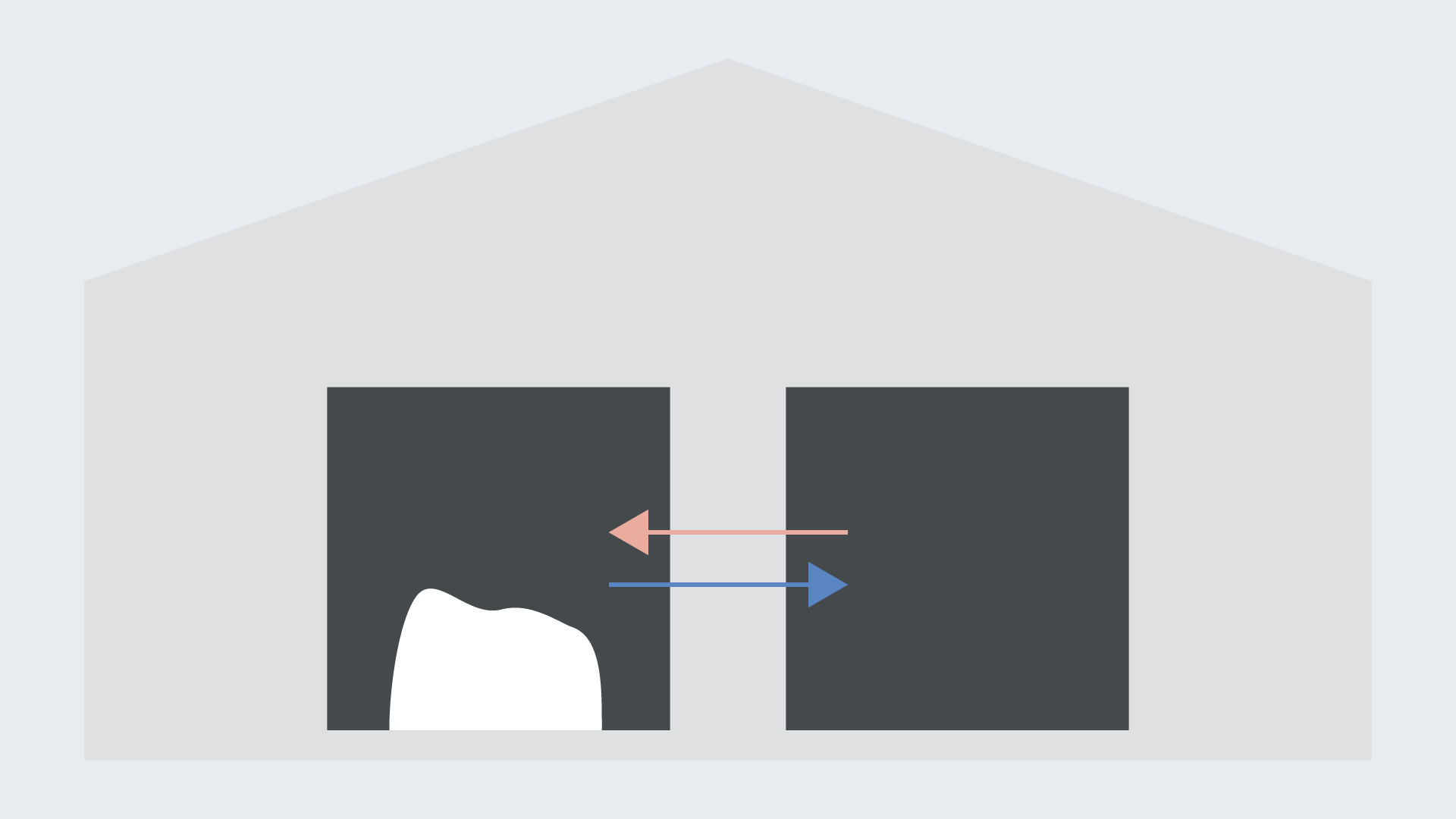

雪氷学で得た知識は実際に社会でも活用されている。一つの事例として、雪氷学では「融雪」のメカニズムの研究から、雪が溶けるのを早めるための融雪剤や下水の熱を使って雪を溶かす新システムを構築するなど豪雪地帯での暮らしを守る事例として雪氷学を活用している。(1) また、雪室など、雪氷熱をエネルギーとして利用する「利雪」の切り口でも、雪氷学の知識は欠かせない。

-

-

利雪(りせつ):利雪の事例・雪を邪魔者ではなく資源として活用する雪国の未来

雪国の暮らしの中で、これまで雪は生活の自由を奪ったり、厄介者としてのイメージとしてみられてきた。しかし「利雪」という考え方の元、雪を資源に変えようとするイノベーションの動きも着々と加速している。利雪とは何か、利雪の事例についてみていく。

続きを見る

(1) 雪国の悩みを科学で解決する【雪氷学】。地球外に存在する超高熱の氷も研究対象に