私が松之山の地で気に入っていることの一つは、豊富な野草や山菜だ。地域の人々も野草や山菜の調理法に詳しく、春になるとこの話題で活気づく。山々からの恵みを存分に味わうことができる喜びはとても贅沢だし、自然の微細な変化を感じて生活できることがとても楽しい。ここでは野草や山菜の種類を一覧でご紹介していく。

ふきのとう

まず雪解けのあと最初に目につくのがふきのとうだ。雪解けの早い時期では3月には道路の横から見え始める。癖があって美味しいフキノトウはキク科フキ属の多年草で、日本原産の山菜の一つ。ふきのとうで思い浮かぶのはまずは天ぷらかもしれない。ふきのとうは天ぷら以外にもふき味噌にしたり、炒め物で食べたり、様々な食べ方ができる。

ちなみに春の名物の一つである「ふき」は「ふきのとう」の同じ植物の別の部位だ。フキノトウはフキの花の部分であり、この花が咲いた後に地下茎からでてくる葉の柄の部分が「ふき」になる。

ふきのとう 分類:キク科フキ属

つくし

4月ごろになると、まずはつくしが登場。ツクシの固いはかまを取り、きれいに洗ってお湯でさっとゆでてアクを取ることで、炒め物やおひたしなど様々な形で食べることができる。フキノトウとフキとの関係と同じく、ツクシとスギナは地下茎でつながっており、春にツクシが出てその後スギナが次々に芽を出す。

つくし 分類:クサ目トクサ科トクサ属

かたくり

今は鑑賞としても広く親しまれているかたくりの花。このかたくりもおひたしや天ぷらなどにして食べることができる。

また、現在でも広く調理に使われている「かたくり粉」だが、かたくり粉はカタクリの鱗茎(りんけい)からとれるでん粉だったために「かたくり粉」とよばれている。(1) 農林水産省によれば、カタクリの自生数が激減したこともあり、ジャガイモのでん粉も1882(明治15)年から生産販売が開始されてジャガイモでん粉が大量・安価に出荷されるようになったことで、かたくり粉はほとんどジャガイモでん粉に置き換えられたという。

つくし 分類:ユリ科カタクリ属

すぎな

ツクシの次は同じ地下茎から今度はスギナが登場。ツクシはスギナの「胞子茎」であり、ツクシの頭の部分には緑色の胞子がたくさんつまっており、気温が上がってくるといっせいに胞子が飛び出す。畑や田んぼにおいては「雑草」として嫌われるスギナだが、スギナを炒って「すぎな茶」にしたりなど、工夫次第で美味しくいただくことができる。

よもぎ

ヨモギといえば「よもぎ餅」などを連想するだろうか。私もよもぎと最初に聞いた時は食べれるのは知っていたけれども、簡単によもぎが庭先で取れる植物だとは思わなかった。

よもぎもお茶としても楽しめるし、よもぎをペーストしたり、和物にしたり、様々な活用ができる。

よもぎ 分類:キク科ヨモギ属

こごめ

こごめはクサソテツともいう。4-5月ぐらいになると渦巻状の新芽が出てくる。新芽の部分を食用として取ることができる。

天ぷら、おひたしで食べても美味しいのだが、ピザで焼いてみても美味しい。

こごみ 分類:イワデンダ科クサソテツ属

ふき

雪解けが進むとふきも登場。一番初めに登場した「ふきのとう」はふきの別の部位であり、フキノトウはフキの花の部分でこの花が咲いた後に地下茎からでてくる葉の柄の部分が「ふき」になる。ふきのとうは雪解けの頃に出回り始め、フキノトウが花を咲かせた後に葉が伸び出し、フキの旬(4~6月頃)を迎える。

ふきのとうと同じく、ふきもなかなか癖のある味がするので、春の味覚のアクセントとしても使える。例えばナポリタンのようなトマトソースなど味が強いものと合わせても、ちょうどよく風味がでて美味しかった。

フキ 分類:キク科フキ属

アマドコロ

5月の半ばに集落の人から山アスパラだ、と言われて頂いた山菜。調べてみると「アマドコロ」という山菜で、アスパラにも味がにていることから、この地域では山アスパラともいわれているらしい。実際に茹でてマヨネーズで食べてみると甘くて美味しかった。

アマドコロ 分類:ユリ科アマドコロ属

わらび

ワラビはシダの仲間の一種。ワラビには、「プタキロサイド」という天然毒が含まれることが分かっており、調理する場合は丁寧なあく抜きが必要。

わらび 分類: シダ目 コバノイシカグマ科 ワラビ属

ウド

山菜の中で有名な「ウド」。ウドはウコギ科タラノキ属の多年草で、山うどとも呼ばれる。同じく山菜で有名な「タラの芽」をつけるタラの木も、ウドと同じくウコギ科タラノキ属になるのだが、タラの芽は木から生えてくるのに対して、ウドは草として生えてくる。集落の中では山ウドを栽培したりしている住民もいて、ウドは春の食材としてよく親しまれている。

タラの芽

山菜で有名な「タラの芽」。タラの芽が生えてくる「タラの木」は先ほど紹介したウドと同じくウコギ科タラノキ属。ウドは草として生えてくるのに対して、タラの芽はタラの木の新芽として生えてくる。山に自生しているタラの木は白っぽく、幹や枝の表面に鋭い棘が沢山あるものは「男だら」と呼ばれる。

山椒

家の周りで見つけた山椒の木。5月に発見した山椒の木には葉山椒と花山椒を見つけることができた。実はなってなかったが、葉山椒を楽しむことができた。食用としては「木の芽」「葉山椒」「花山椒」「実山椒」「粉山椒」などで分かれており、それぞれ旬が違う。

山椒 分類:ミカン科・サンショウ属 学名:Zanthoxylum piperitum

たけのこ

もし近くに竹が生えていれば、4-5月になればたけのこも見つけられるだろう。一瞬にしてたけのこから竹に成長していく。あまりに大きい筍をとると、皮を剥いてみると根っこの方はすでに竹になっていた、ということもある。

また、少し小さい種類になると、姫竹という種類もある。普通のたけのこよりは細いのが特徴。

たけのこご飯にしたり、茹でてアク抜きした筍をわさび醤油で食べてみたり、色々な楽しみ方ができる。

たけのこ イネ目イネ科タケ亜科マタケ属やササ属など

ドクダミ

かなり強烈な匂いのするどくだみ。草刈りでどくだみを刈るとその匂いが分かるほど。この植物もどくだみ茶などお茶として楽しめる。またベトナムではパクチーやミントと同じように「香草」としてドクダミはよく食べられている。

ドクダミ 分類:ドクダミ科ドクダミ属

ミント

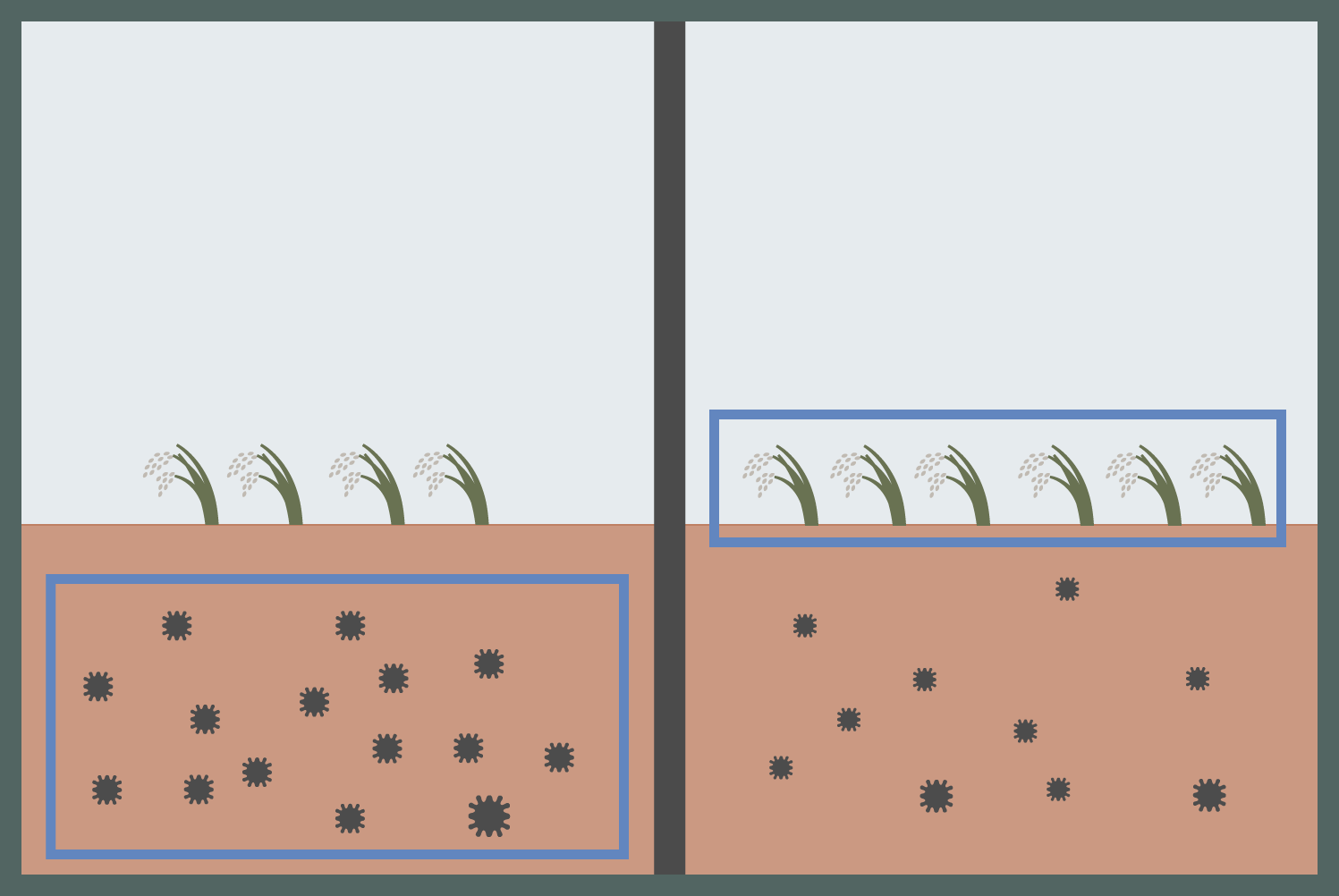

家の周りに野生に生えているミントを発見。かなり珍しいと思っていたが、ハーブ類というのはかなり繁殖力が強い性質をもつものが多く、さらにその中でもミントというのは地下茎を持つため尋常でないスピードで増えていくらしい (2)。

ミントは5月ごろにはすでに生え始め、秋ごろまでずっと生え続ける。夏にはミントとスイカを使い、モヒートを作った。

ミント 分類: 植物界>被子植物門>双子葉植物綱>キク亜綱>シソ目>シソ科. シソ科ハッカ属の総称

赤紫蘇

赤紫蘇は大葉と共に紫蘇の一種。ふりかけで有名な「ゆかり」はこの赤シソからできているし、梅干しの着色にも使われるのが赤シソだ。

赤シソはシソジュースとしても使うことができる。シロップを作っておいて、夏の間楽しめる。

赤シソ 分類:植物界>被子植物門>双子葉植物綱>シソ目>シソ科>シソ属

みょうが

茗荷も山に入ると沢山自生しているのがわかる。一般的に6~10月ごろが旬とされており、茗荷の中にも夏みょうがと秋みょうがと言われるものがある。

こちらの茗荷も赤シソと同じく、シロップを作成できる。茗荷を使ってジンジャーエールならぬ「茗荷エール」を作成した。

みょうが: ショウガ科ショウガ属

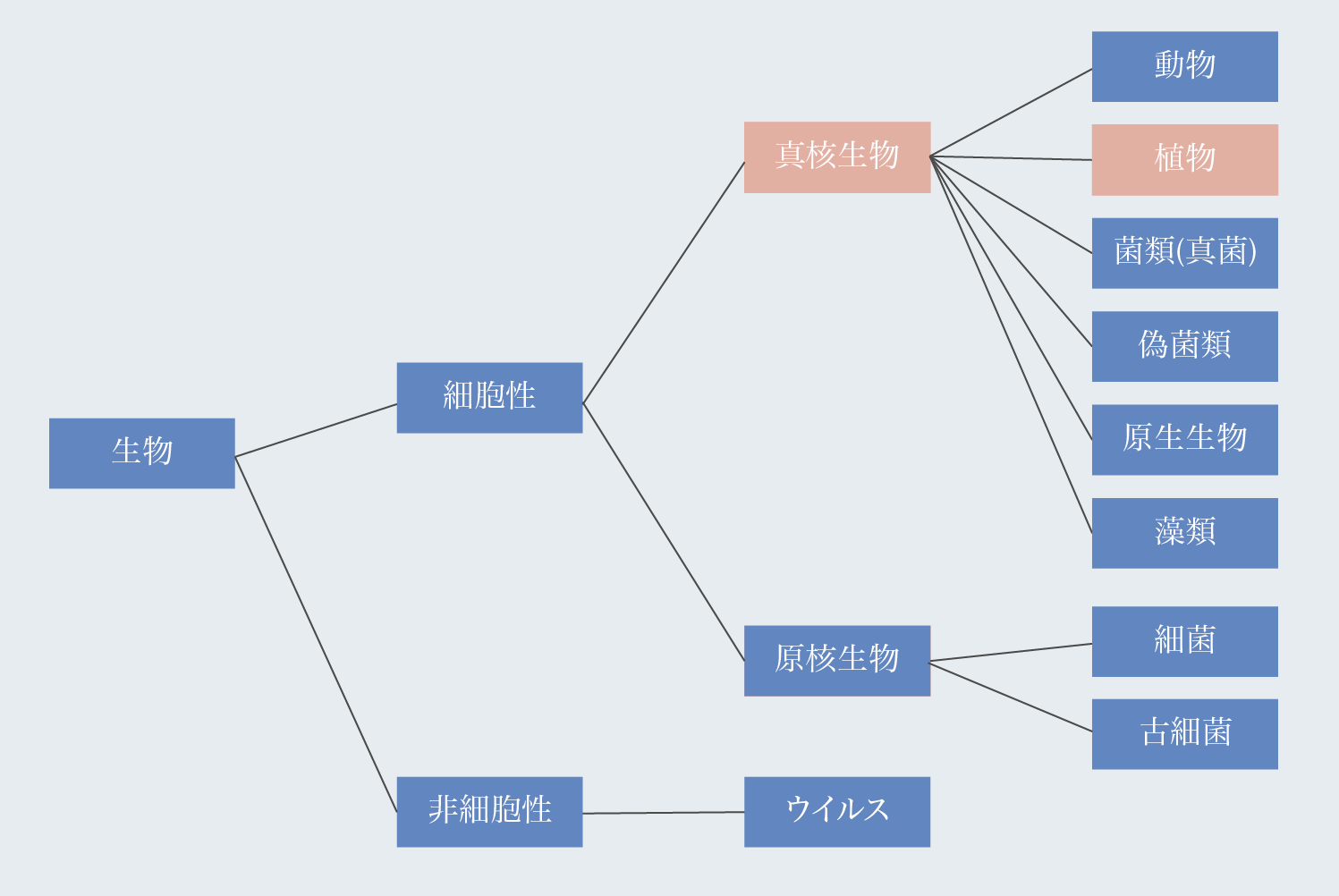

野草・山菜の背後にある植物の分類について

野草や山菜を取ろうとする時、植物の形や匂い、色などに着目するようになった。それに伴い、植物の形態や特徴を通じてこれらの植物がどのように分類されるのか、そしてどのような基準や視点が存在するのかについても疑問を抱くようになった。植物の分類についての深い関心が、私たちに新たな視点や知識をもたらし、植物の見え方や人間と植物の関係についてもより豊かな理解を深めることができるのではないだろうか?下記には植物の分類についてまとめている・

-

-

植物の分類と種類一覧

人間と植物は密接に関わり合いながら生きている。植物は食料やエネルギーとなって文明を支えているし、草木花からできる景色は人間の心を癒してくれるし、生態系の一部として地球環境を支えている。生活の中で密接に ...

続きを見る