種籾(たねもみ)の浸種や催芽作業が終わると、次は播種機を使った播種(はしゅ)作業が始まる。水稲播種の方法について整理していく。

水稲播種とは

播種とは、作物の種子を撒くことであり、稲作の場合は催芽作業で芽出しした種籾(たねもみ)を用意しておいた床土に巻いていく作業のことを指す。

播種の作業の流れ

黒倉生産組合では以下のように作業を進める。

- 播種機と、育苗箱、育苗箱の温度管理する場所を設置

- 播種機に床土、芽出しした種籾、覆土をセット

- 機械を回して育苗箱に床土→種籾→覆土の順で入れていく

- 種籾と土を入れた育苗箱を温度管理できる場所で管理

- 温度設定して管理

播種の作業の様子

まずは播種機と、育苗箱、育苗箱の温度管理する場所を設置していく。

準備した床土・覆土と種籾を播種機にセットしていく。奥から順に、床土、種籾、覆土の順にセット。コンベアで育苗箱を回していく。床土作りの様子はコチラに詳しく書いた。

-

-

床土・覆土の準備 | 雪国でお米ができるまで

稲作の準備で浸種(しんしゅ)が終わった後、床土・覆土の用意が始まる。現在地域おこし協力隊として、十日町市松之山黒倉にて、黒倉生産組合の稲作のお手伝いをさせていただいているので、床土・覆土について、生産 ...

続きを見る

この時の最初の土の入れる量や水をかける量などの調整が難しいが、最初が決まれば後は簡単に作業が進んでいく。

ここでセットする種籾は、浸種、催芽作業を通じてすでに少し先端から芽が出ている種籾を使用する。

新潟県庁の「令和4年稲作情報」では、播種量は乾もみで1箱当たり 130~140g、催芽もみで160~170gとあり、かん水量は1箱あたり1~1.2ℓ をめやすとすると書かれている。

撒いた種籾に、覆土がかけられた後は、温度管理ができる発芽機の中に育苗箱を移動させていく。

板の下には水の入った容器が置いてあり、これを温めることで一定の温度で育苗箱内の種籾を管理する。黒倉生産組合では、26度で温度を調節している。

使用している水稲の播種機

黒倉生産組合ではKubotaの播種機を使用しているが、ラインナップには「播種→覆土」、「かん水→播種→覆土」、「床土またはかん水→播種→覆土」といったように様々なバリエーションがある。公式ページで確認ができる。

公式サイト:https://agriculture.kubota.co.jp/product/kanren/plant_kinpa/lineup/

黒倉生産組合で作る苗箱の総数は?

黒倉集落では、黒倉生産組合から苗をもらうことになる農家さんが11名と団体数が1団体ある。2023年度では籾重量全体で366,400gの浸種を行った。黒倉の播種の際には一つの苗箱に160gの設定で播種を行うため、令和5年度の苗箱総数は合計約2300枚の苗箱を黒倉生産組合で作り、各農家さんに分配する予定だ。浸種の様子はこちらに詳しく書いた。

-

-

浸種 (しんしゅ) :種籾に水分を吸収させる作業

稲作の準備の第一歩として、種籾の浸種(しんしゅ)という作業が行われる。種籾(たねもみ)が発芽するために必要な水分を吸収させる訳だが、ここではその手順について見ていく。

続きを見る

田んぼ一反あたり、苗箱は何枚必要なのか?

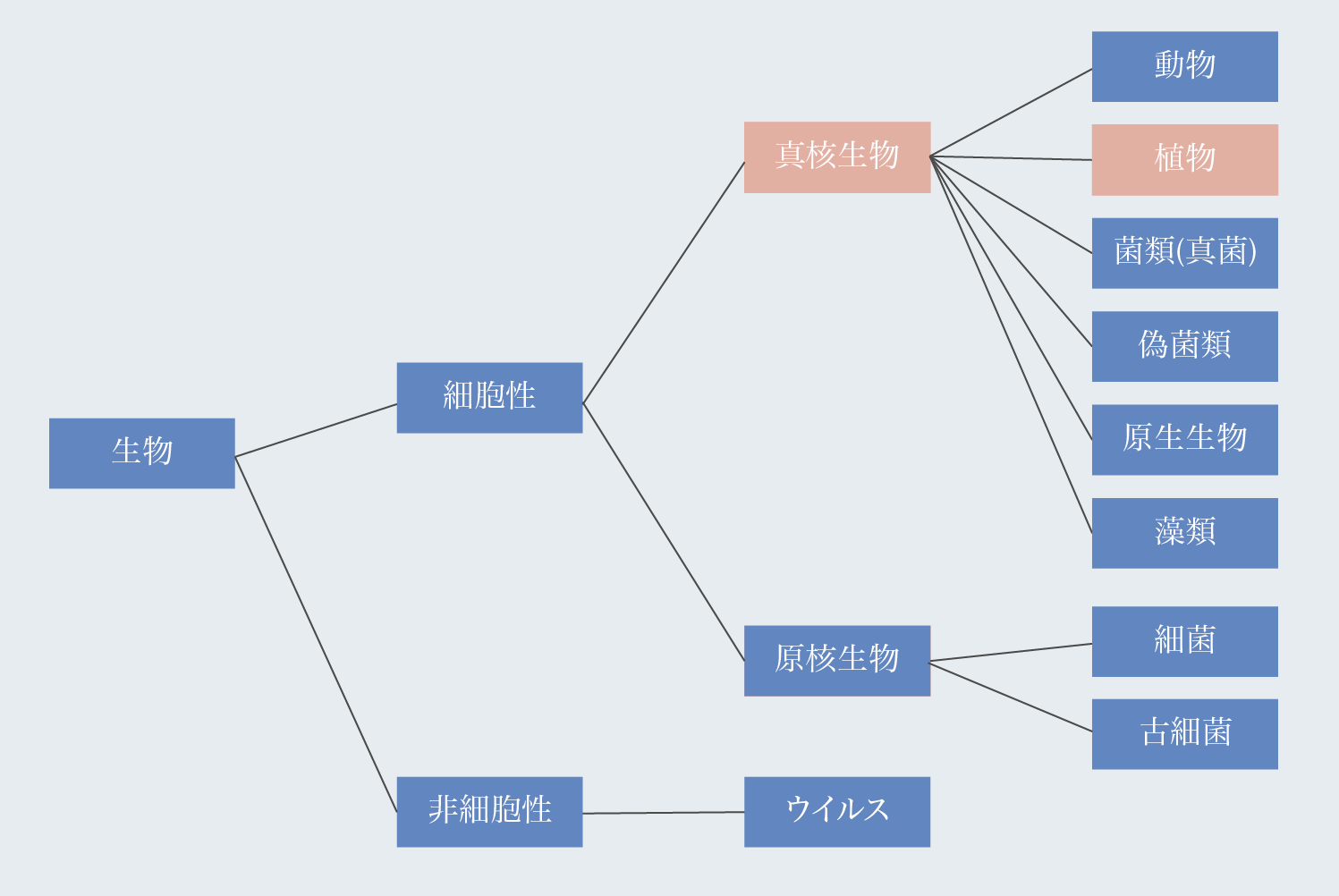

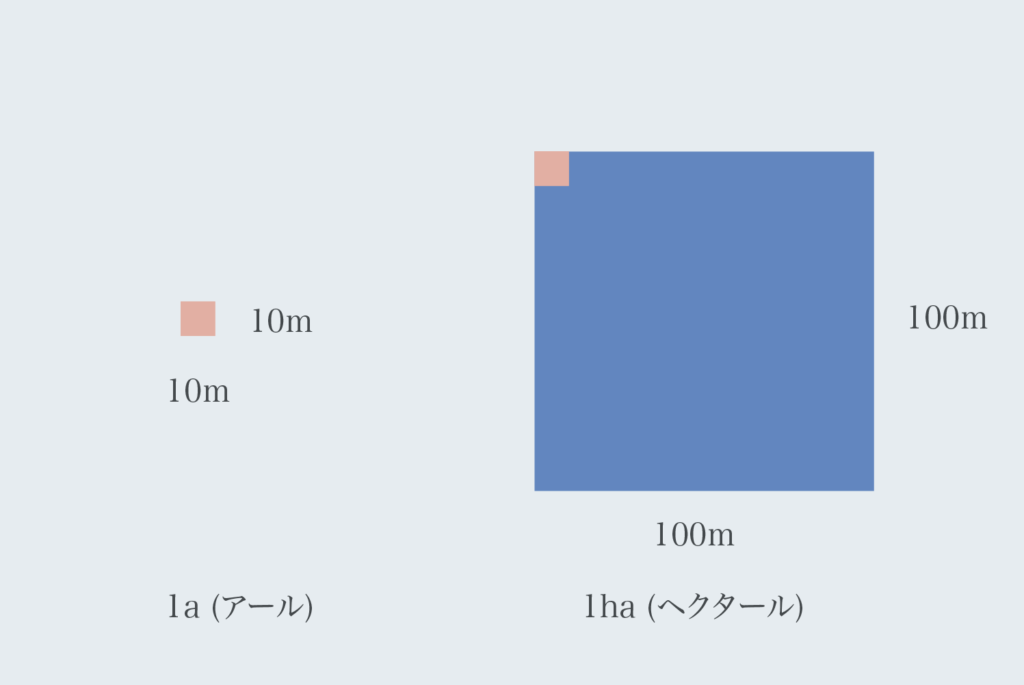

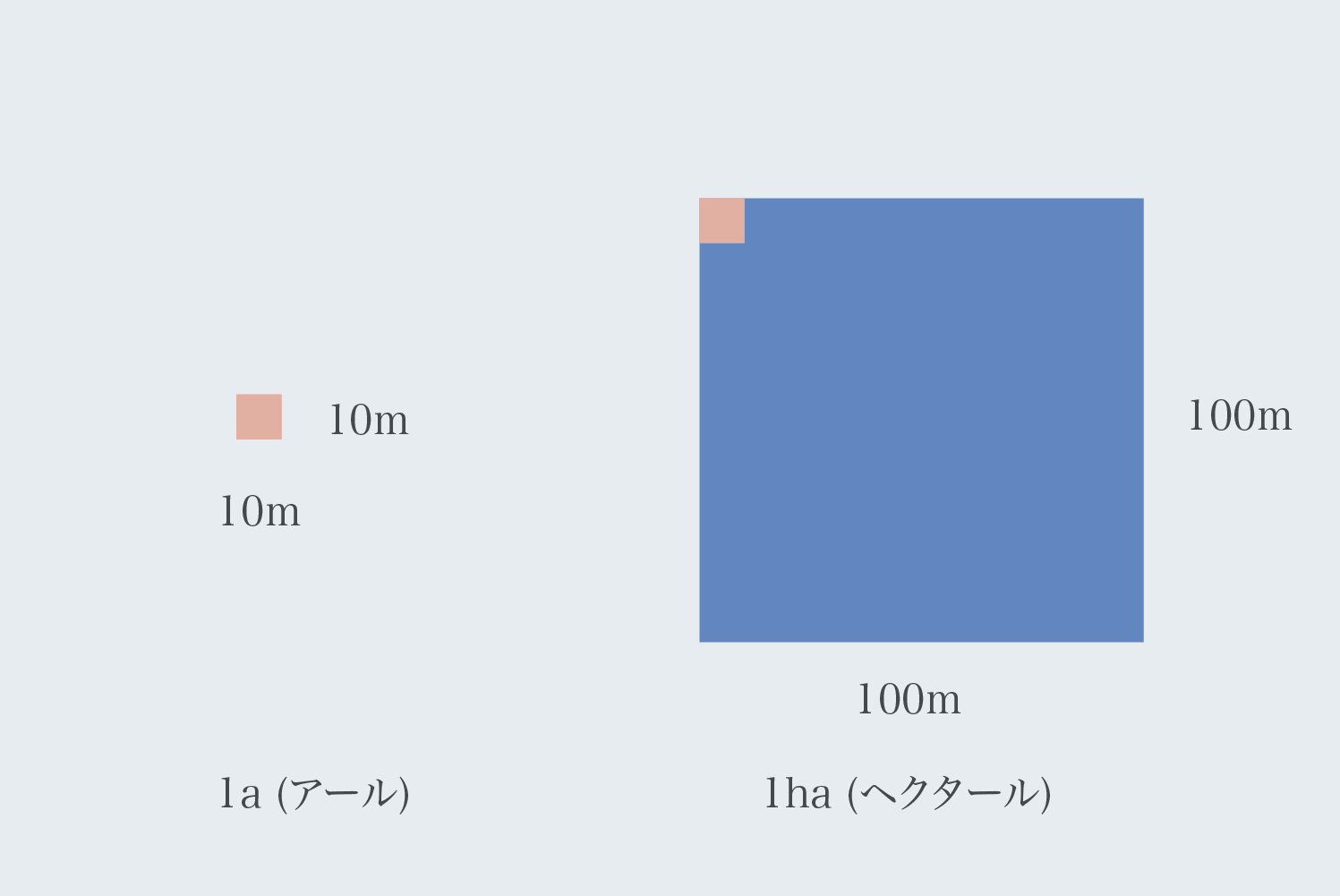

ではこの苗箱づくりだが、田んぼ一反につき、どのくらいの苗箱が必要なのか?JA全農によれば、慣行栽培の場合に条間30cm、株間18cmで田植え機で植えると、10a (一反)あたりの苗箱数は20枚必要になるという。ちなみに田んぼの面積としては一反や一町という単位がよく使われるが、一反は10a (1a=10m×10m)になり、一町であれば1ha(100a = 100m × 100m)になる。

-

-

田んぼの面積:a・ha・一歩・一畝・一反・一町の広さはどのくらいなのか

田んぼで大きさの話をする時、聞きなれない単位を使うことが多いので、整理する。 メートル法と尺貫法 そもそも田んぼの面積を話す時は、メートル法と尺貫法の単位が出てくる。a(アール)やha(ヘクタール)は ...

続きを見る

稲作の作業の流れ

その他米作りの記事を以下にまとめた。

*田植えの植え方 :田植えスケジュール、装備、手植え機械植えの様子まとめ

*精米とは何か:玄米から白米になるまでの工程と精米方法について