食の歴史上、食材をどのように保存するかというのは大きな課題であり、現在は多種多様な食材の保存方法が生まれた。食材が傷む原因は一体なんなのか?

食材が傷む原因

何が要因で食材は傷んでいくのだろうか。ここでは5つの要因をあげる。

- 腐敗

- 水分

- 酸化

- 温度障害

- 害虫

腐敗(腐ること)

食材が傷む大きな要因の一つとして「腐敗」がある。

そもそも腐るとはどういうことか

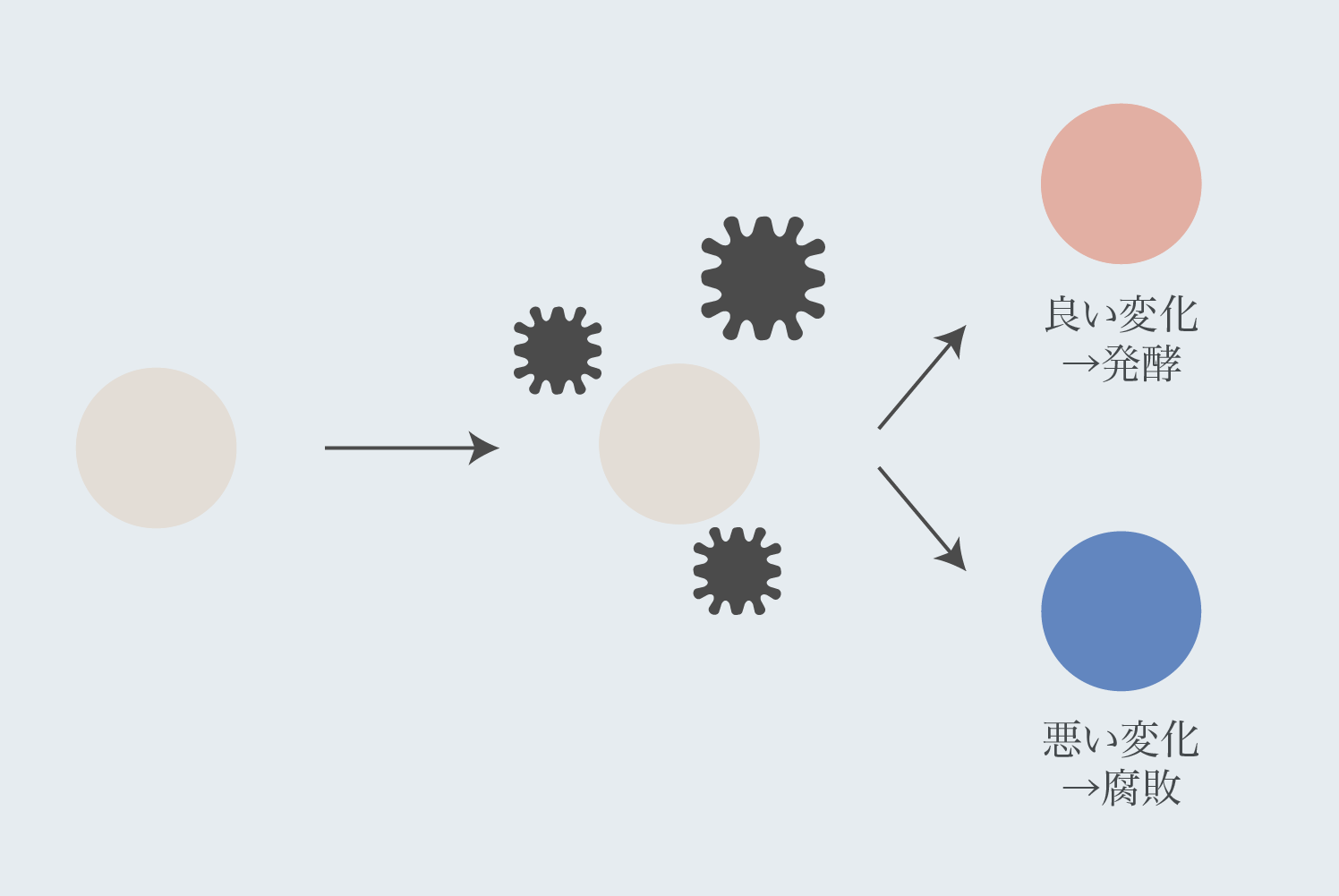

腐敗するとは、食材に含まれるたんぱく質などの有機物が微生物によって分解されることを指す。(1)食品が腐ると、臭いや見た目、味、あるいはネバネバするなど、ヒトの五感で感知できる。(2)

-

-

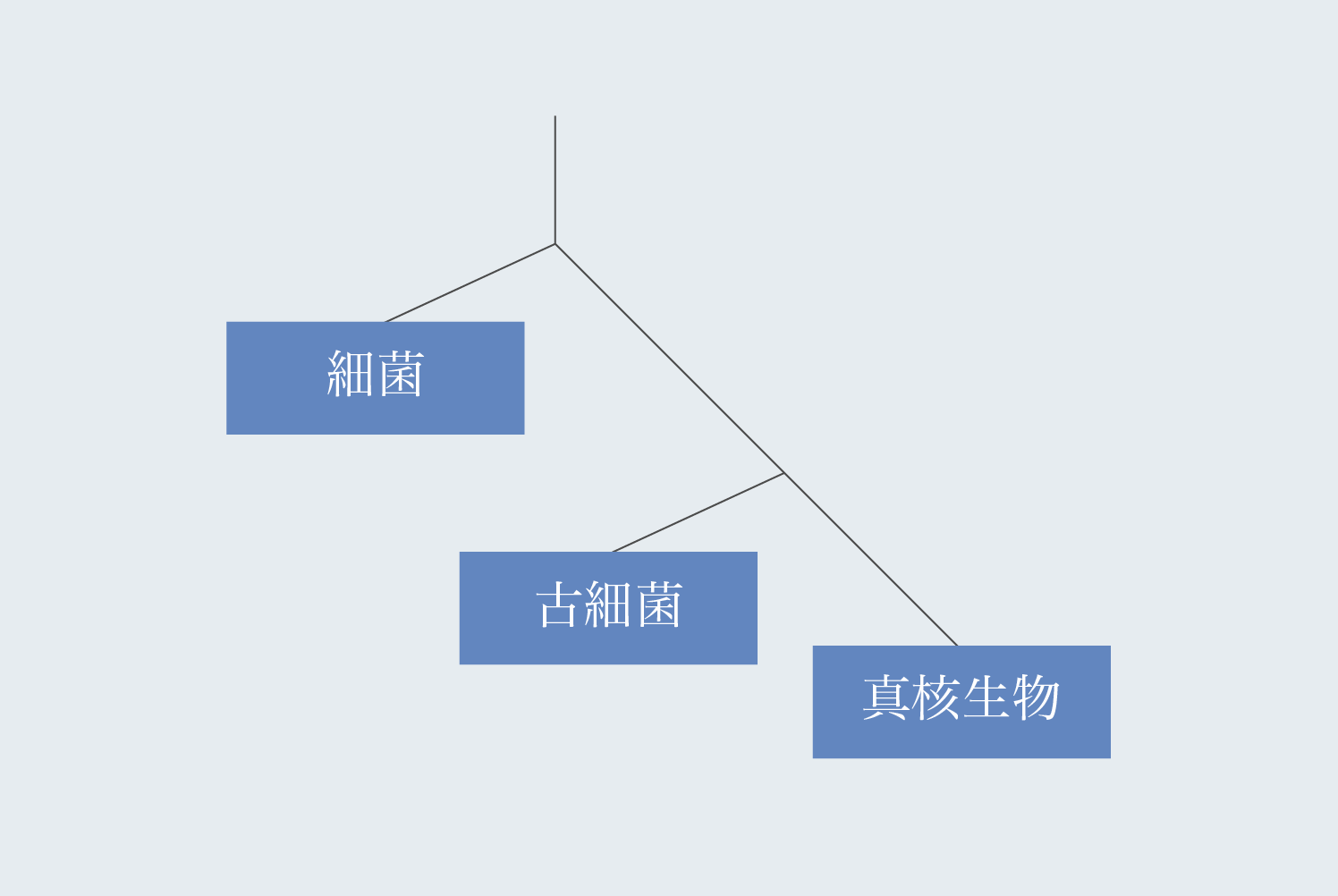

微生物の分類と種類一覧:微生物にはどんな種類があるのか?

微生物は目には見えないので普段は気にならないが、人間の生活に大きく影響を与えている。ここでは全体的に微生物にはどんな種類があるのかをみていく。 そもそも微生物とは? 日本学術会議基礎医学委員会病原体学 ...

続きを見る

ちなみに、発酵も微生物の分解によって起きる現象だが、違いは人間に好ましい変化をする働きは発酵とよばれ、人間に好ましくない変化をする働きは腐敗となる。

-

-

麹菌とは:日本の和食や発酵文化を支える麹菌の種類や役割について整理する

麹を作るために使われ、湿度の高い東アジアや東南アジアにのみ生息する糸状菌「麹菌」は日本に独特な和食文化をもたらした。

続きを見る

-

-

発酵とは何か?簡単に分かりやすく解説

世界中で食べられている発酵食品。 日本でも醤油、味噌、みりん、日本酒、漬物など、発酵食品は身近だが、発酵とはそもそもなんなのだろう? ここでは発酵とは何かを解説する。 発酵とは? 発酵とは、微生物の活 ...

続きを見る

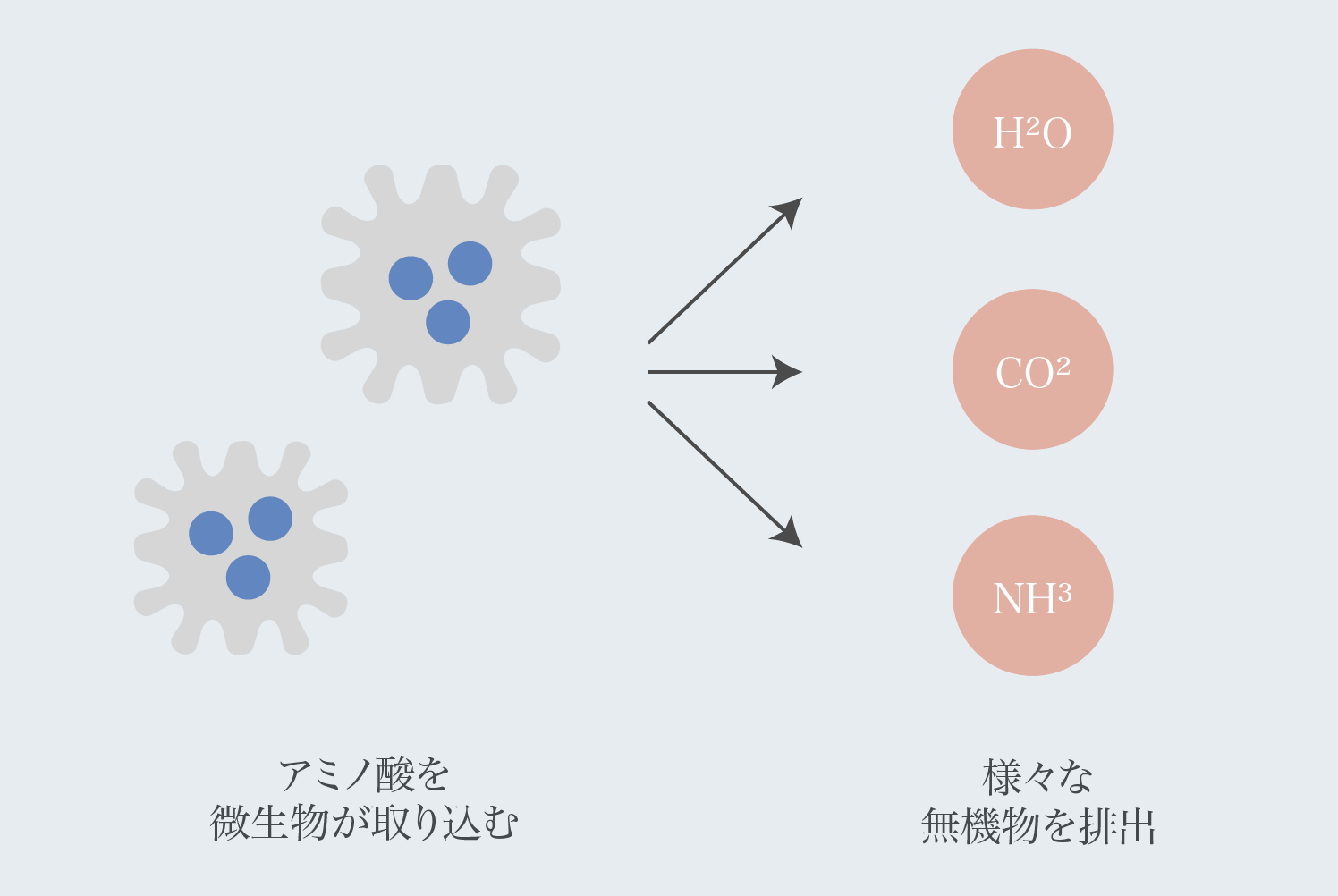

どのように微生物は有機物を分解するのか

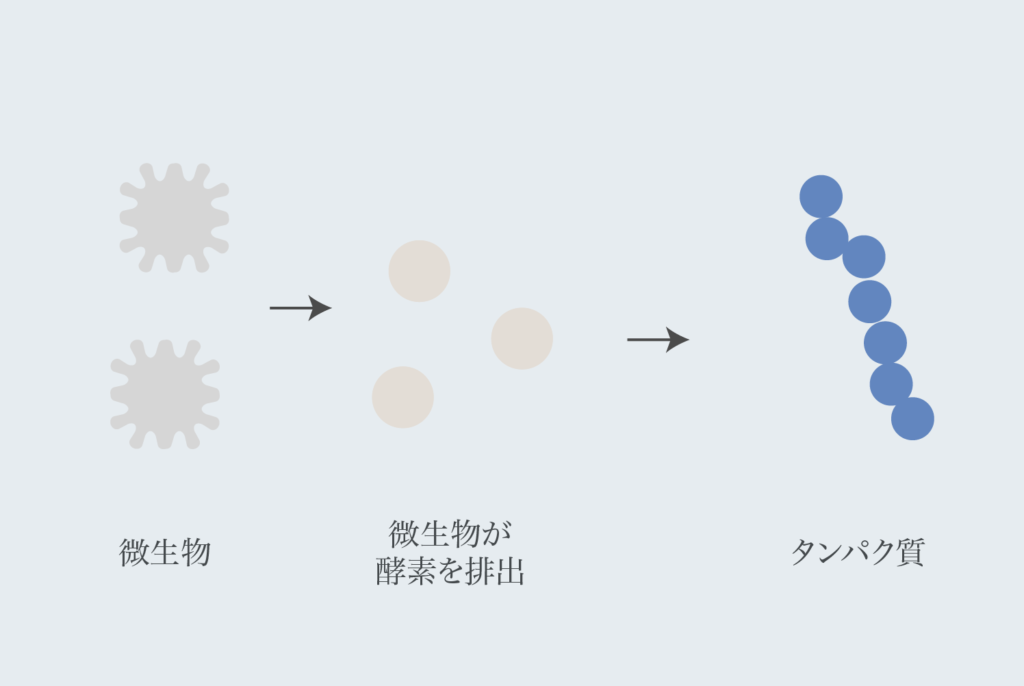

微生物も生きるためにどこかでエネルギーを得る必要がある。だが微生物にとって食材の中に含まれる化学物質は大きすぎて取り込めない。そのため微生物は酵素を使って化学物質を分解する。

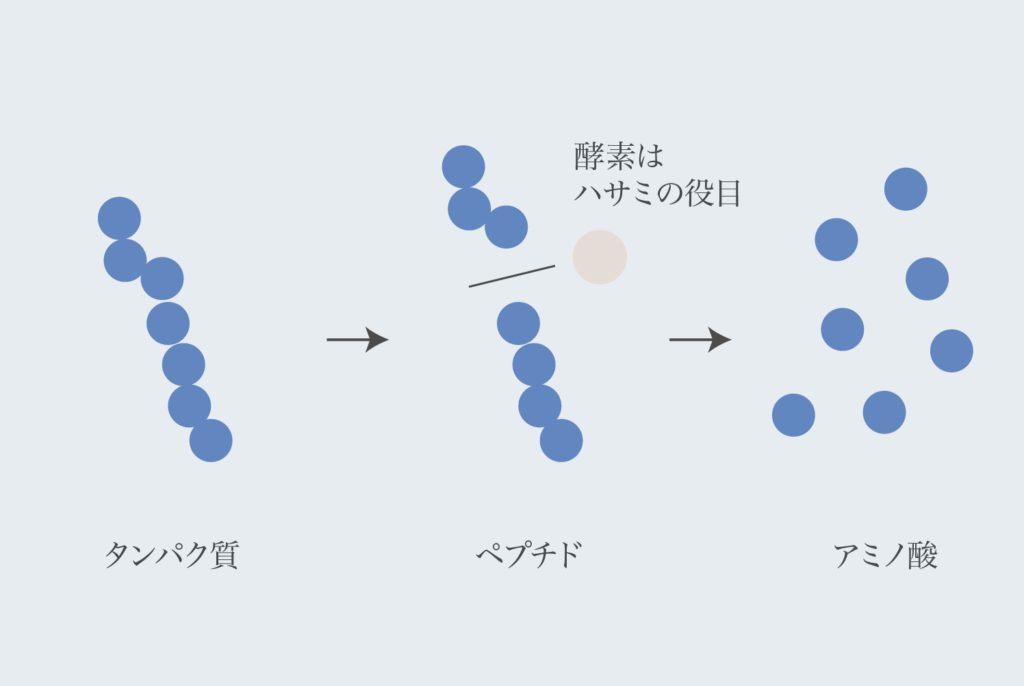

ちなみに酵素はハサミのような役割を果たしており、タンパク質を切り分けてペプチドに変換し、ペプチドをさらに切り分けてアミノ酸に分解する。

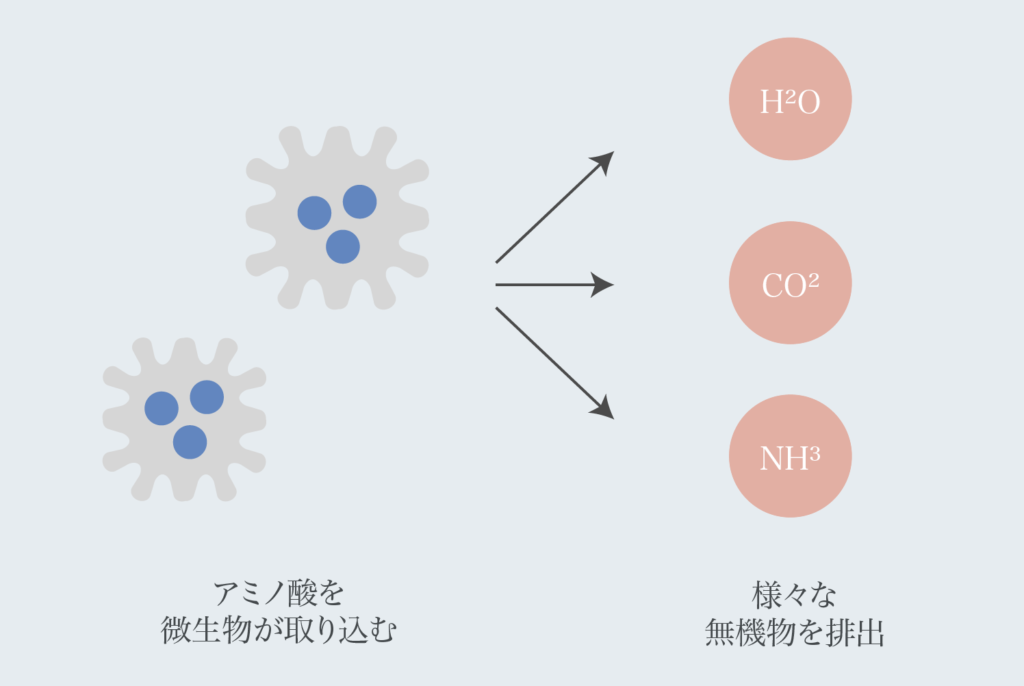

アミノ酸まで分解することで初めて微生物が取り込める大きさになる。そしてアミノ酸を微生物が取り込み、H²O(水)やNH³(アンモニア)などの無機物へ変換する。

このように、タンパク質微生物の種類によって放出する物質は異なるが、有機物が無機物へと変換される。腐敗は、微生物の酵素により食品中のタンパク質が分解されてアミノ酸となり、さらにアンモニアなどに分解される。腐敗臭が発生する原因は、このアンモニアによる化学反応によって発生する。(2)

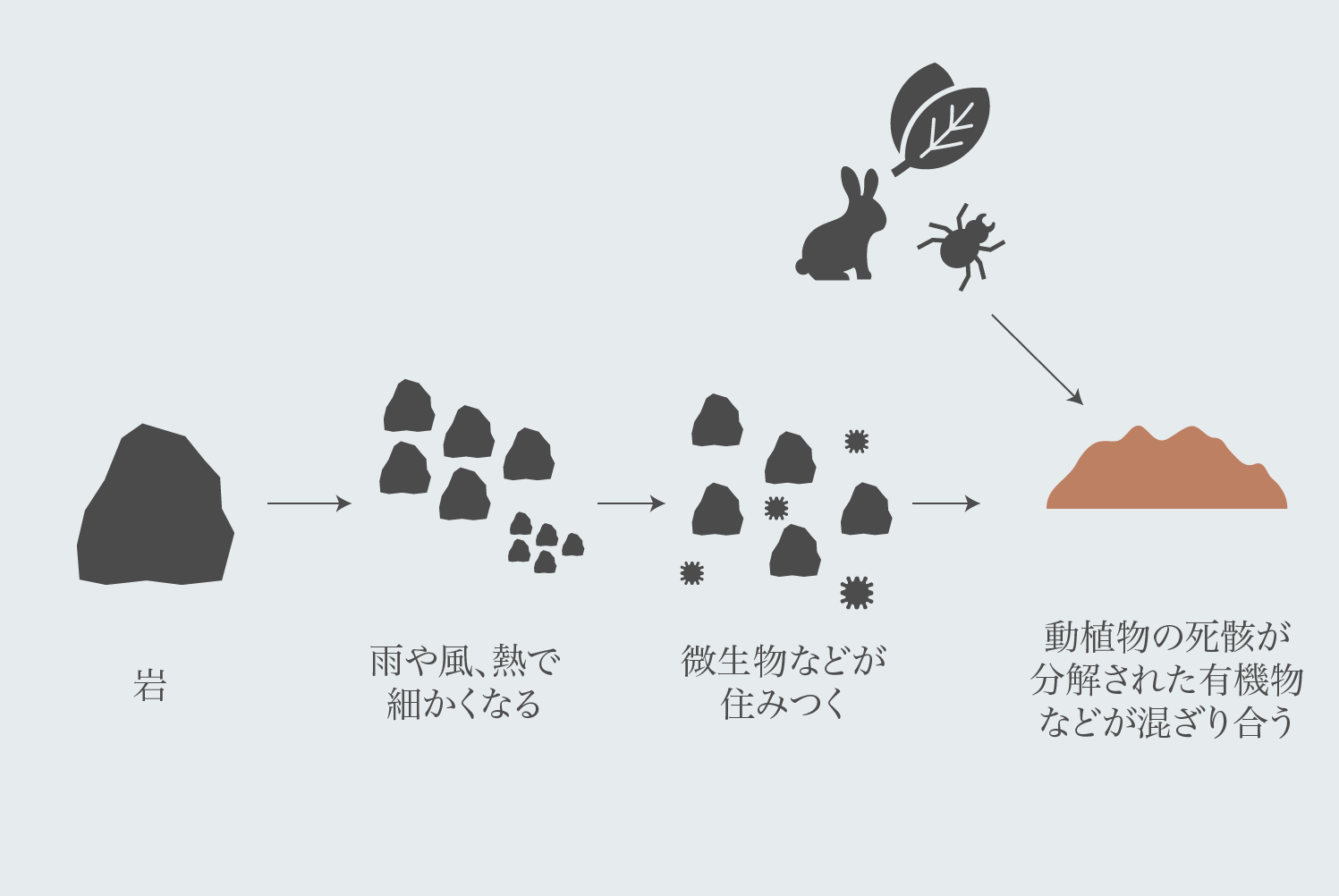

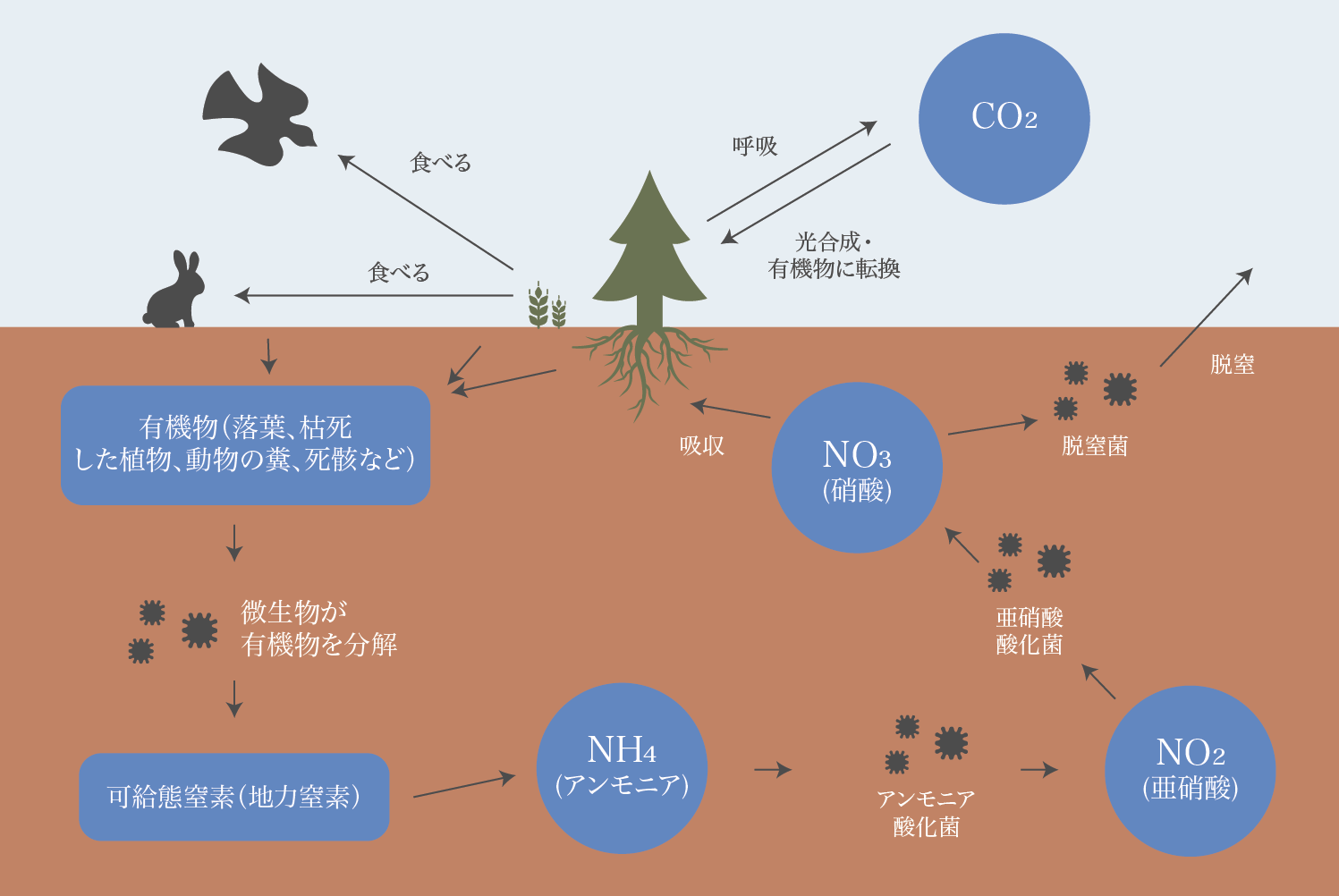

こうした分解のプロセスは有機農業においては大切なプロセスだ。こうして微生物が土の中で有機物を無機物に変換することによって、農作物は栄養を得ることができる。

詳しくはこちらに書いた。

-

-

オーガニックとは | オーガニックの意味や目的、認証制度や無農薬栽培との違い

オーガニックという言葉が広く使われている今、オーガニックとはどういう意味なのか、改めてここで整理する。 オーガニックとは? オーガニックとは「有機」という意味をもつ。また、化学肥料や農薬などをなるべく ...

続きを見る

微生物が増える原因は何か?

微生物によって食物が腐る仕組みをみてきた。ではこの微生物が増える原因は何があるのだろうか。以下のような原因が挙げられる。

- 湿度

- 温度

- エチレンガス

湿度

湿度が高く、蒸れてしまうと、細菌が繁殖する条件が揃う。

温度

微生物にも生育に適した温度があると言われ、通常は30~37℃付近が生育に適した温度だと言われる。(4)

エチレンガス

野菜や果物から放出され、熟成を促進するガスをエチレンガスという。このエチレンガスは完熟したあとも続く為、食材の熟成が進みすぎると柔らかくなりすぎたりして、傷が付きやすくなる。すると雑菌など微生物が入りやすくなり、侵入を許すことで腐敗に進んでいくことがある。 (3)

腐敗によって何が起きるのか?

腐敗によって様々な状態が起きるが、いずれも人の五感のレベルで確認することができる。

表の内容に関しては「食べ物の腐敗と食中毒」から引用している。

| 状態 | 現象 | 原因となる微生物 | おもな原因食品 |

|---|---|---|---|

| 着色 | 菌体内に色素を持っている微生物が生育した時に、その食品自体に色が現れる (カビが生育した時の着色も含む)。 | 微生物全般 | ハム・ソーセージ、パン・菓子類、タマゴ惣菜 |

| 異臭 | 微生物が生育した時に、代謝産物として臭いのある物質を作る。 嫌悪を感じる臭いから、甘い臭い、アルコールに類似した臭いなどさまざま。 | バチルス属、乳酸菌、酵母 | 食品全般 |

| ネト | 食品中の糖から粘り状の物質(ネト)が生成され、食品に粘りが出る。 | 乳酸菌 | かまぼこ |

| ネト | 食品中のたん白質、アミノ酸類から粘性物質が生成される。臭いがあり上記のネトに比べて粘性が高い。 | バチルス属 | 肉加工品 |

| 軟化 | 微生物が食品内部に侵入して、食品の組織を分解する。 | バチルス属 | かまぼこ |

| 膨張 | 主に酵母が起こす現象であり、包装が膨らみ、ひどいときは破裂する。 パンを製造する時に酵母が二酸化炭素を出して生地を膨らませるのと同じ現象。 |

乳酸菌、酵母 | 漬物、洋菓子 |

| カビ発生 | カビが目で確認できるほど生育した状態。 | カビ | 餅、パン・菓子類 |

微生物の種類は多種多様であり、カテゴリーについてはこちらにまとめている。

水分

二つ目の傷む要因としては、水分が挙げられる。水分は少なくても多くても食材が傷む原因になる。

- 水分が少ない→乾燥して、食材がカサカサになったり、しおれる。

- 水があったり、湿度が高い→微生物が増殖する

湿度が高いと、微生物が増えて腐敗になることをみてきたが、水分が少なくても食材は傷む。

「野菜の品質保持技術において」によれば、野菜や果物などの青果物は、水分が80〜95%を占めている。(5)

環境湿度が低い場合、水分が水蒸気として食材から出ていくことで、新鮮さを表す張りや光沢が失われたり、しわが現れたりなど、品質低下を引き起こすという。(5)

一般に、水分がでていくことで5%の質量減少が生じると商品性の限界に達するといわれており、野菜や果物の品質を維持するためには、水分が出ていってしまうのをできるだけ抑えることが重要とされる。(5)

酸化

酸化によっても食材は傷む。

食材における酸化とは

食材の化学物質と酸素が化合することで、食材の中の化学物質が変わる現象のことを言う。

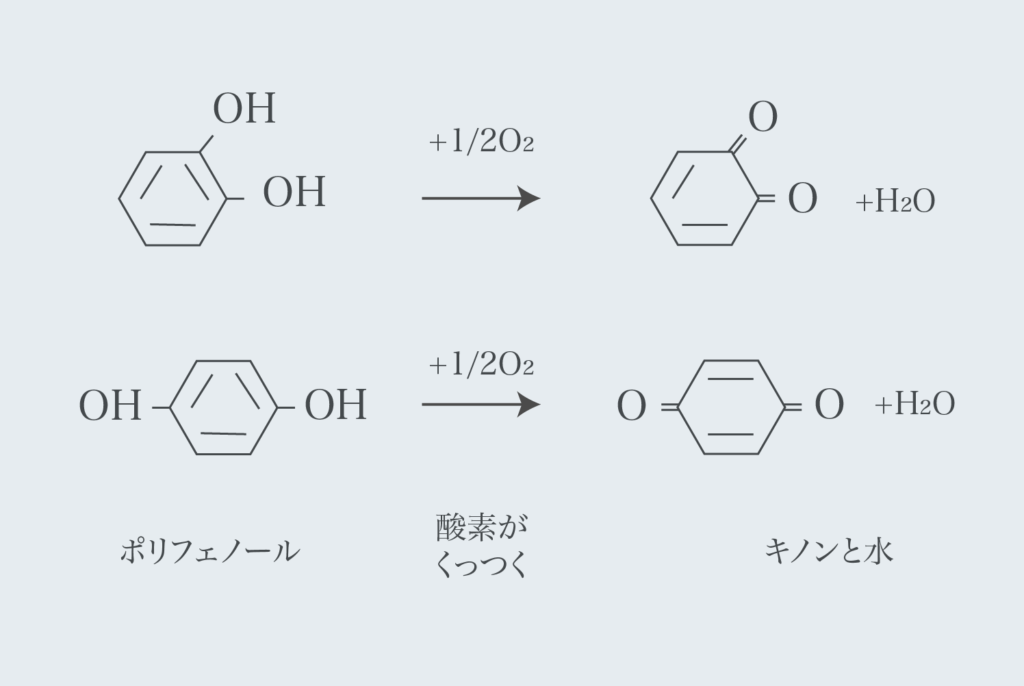

例えば酸化の例としては、りんごやアボカドなどが変色する例がある。化学式でみてみると、まずアボカドやりんごにはポリフェノールが含まれている。

このポリフェノールに酸素がくっつくことで、「キノン」という物質と水が作られる。

この「キノン」によって色が変わったように見える。(6)

これが一つの食材における酸化の例になる。

このように、食材の中の化学成分と酸素がくっつくことで、風味が劣化したり、色が変色したり、食材の品質を落としてしまう原因となっている。

温度障害

食材には適した保存温度がある。

もしその温度で保存しないと、変色したり、水っぽくなったりなど、品質劣化していく。

具体的にどんな障害が起きる?

「冷蔵庫に入れないほうがいい野菜とは?」によると、具体的に以下のような温度障害がある。

| 品目 | 温度 | 症状 |

| オクラ | 7.2 | 水浸状斑点、腐敗 |

| カボチャ | 7 - 10 | 内部褐変、腐敗 |

| きゅうり | 7.2 | ビッティング、水浸状軟化、腐敗 |

| トマト(熟したもの) | 7.2 - 10 | 水浸状軟化、腐敗 |

| トマト(未熟なもの) | 12 - 13.5 | 追熱不良、腐敗 |

| ナス | 7.2 | ビッティング、やけ |

| ピーマン | 7.2 | ビッティング、へたと種子褐変 |

| さつまいも | 10 | 内部褐変、腐敗 |

| バナナ | 12 - 14.5 | 果皮褐変、追熱不良 |

害虫

乾き物や米などには小さな虫がつくことがある。

食材の保存は食の歴史上の大きな課題

食材の保存は食の歴史上、大きな課題であり続けている。

現在は様々な方法で食品の保存が行われている。

- 乾燥

- 塩漬け

- 糖蔵

- 燻煙

- 冷蔵、冷凍

- 低温殺菌

- フリーズドライ

- 加熱、沸騰

- 酢漬け

- 灰汁漬け

- シヴェ

- 発酵

- 食料照射

- 食品添加物

- パルス電解殺菌

- Nonthermal plasma

- Pascalization

- Biopreservation

-

-

食の歴史:人類は食とどのように向き合ってきたのか

人間にとって生きるために「食」は不可欠だ。社会や科学、テクノロジーの変化で食はどのように変化したのか。また、食によって人間や社会はどのように変化したのか。歴史から人間と食の関係を考える。

続きを見る

参照: (1)第1回 食品の「傷み」を防ぐための基本 (2)微生物や酵素による化学反応〜 その1 (3)エチレンガスで野菜などの農産物が劣化する?エチレン分解・除去について解説 (4)食べ物の腐敗と食中毒 (5)野菜の品質保持技術において (6)農林水産省