微生物は目には見えないので普段は気にならないが、人間の生活に大きく影響を与えている。ここでは全体的に微生物にはどんな種類があるのかをみていく。

そもそも微生物とは?

日本学術会議基礎医学委員会病原体学分科会によれば微生物は以下のように定義される。

微生物は、ヒトの肉眼では構造が判別できないような微小な生物を指し、極めて広範囲の生物(細菌、ウイルス、寄生虫、真菌など)を含む。

我が国における微生物・病原体に関するリテラシー教育

生物はどのように分類されているのか?

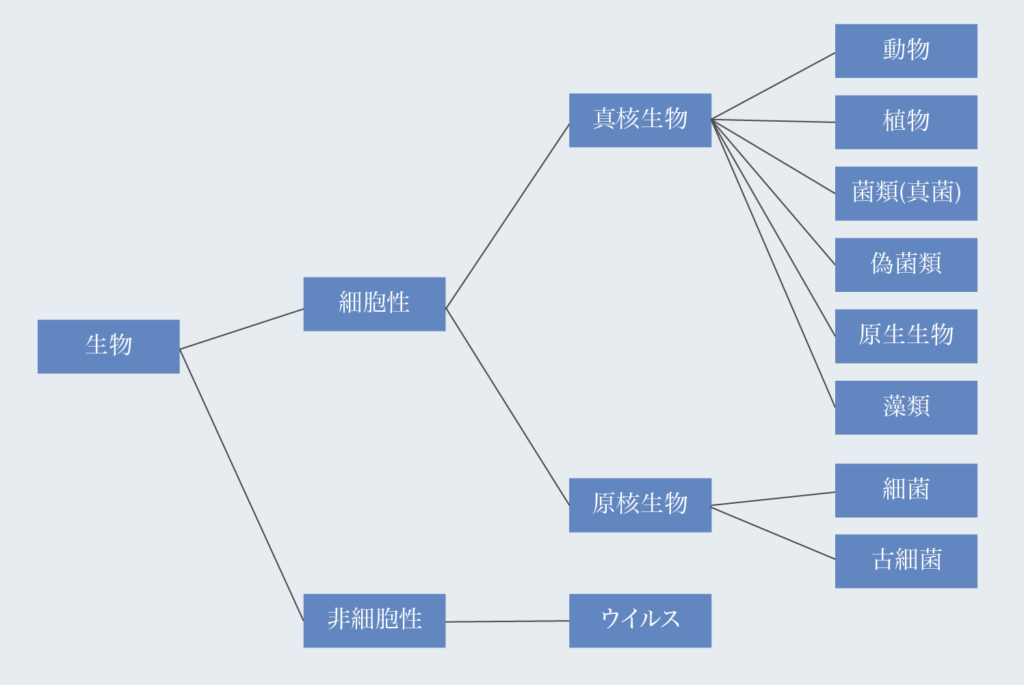

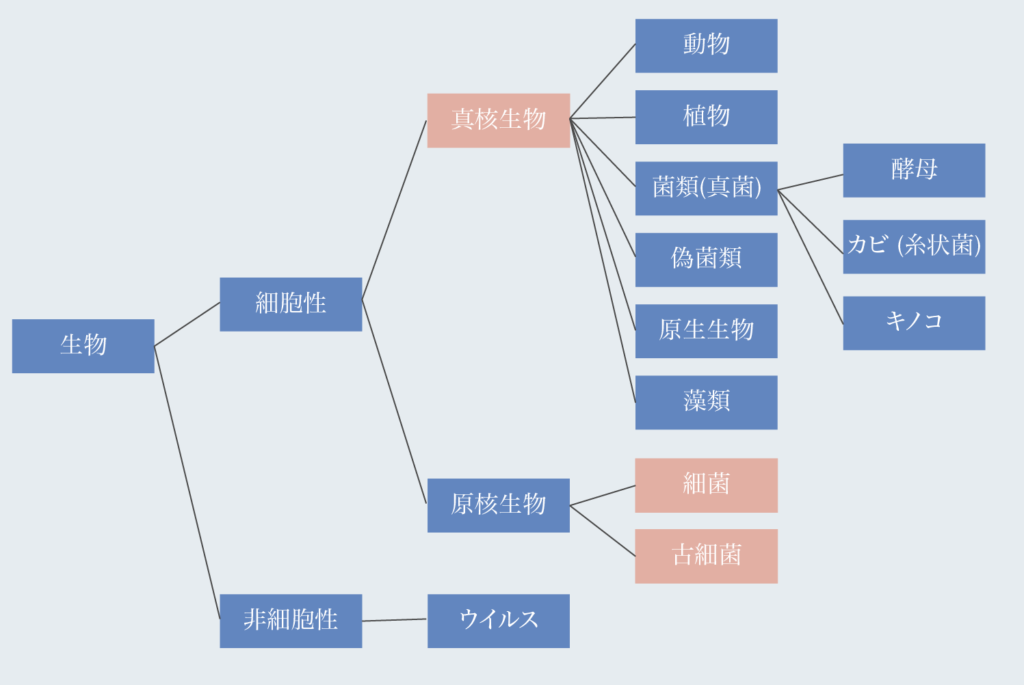

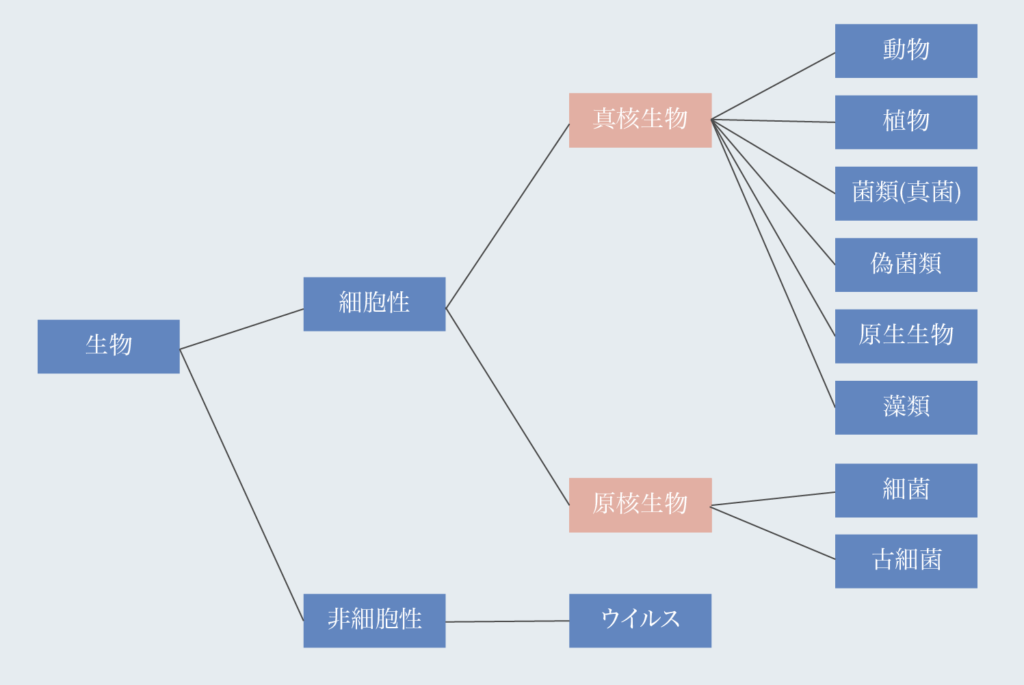

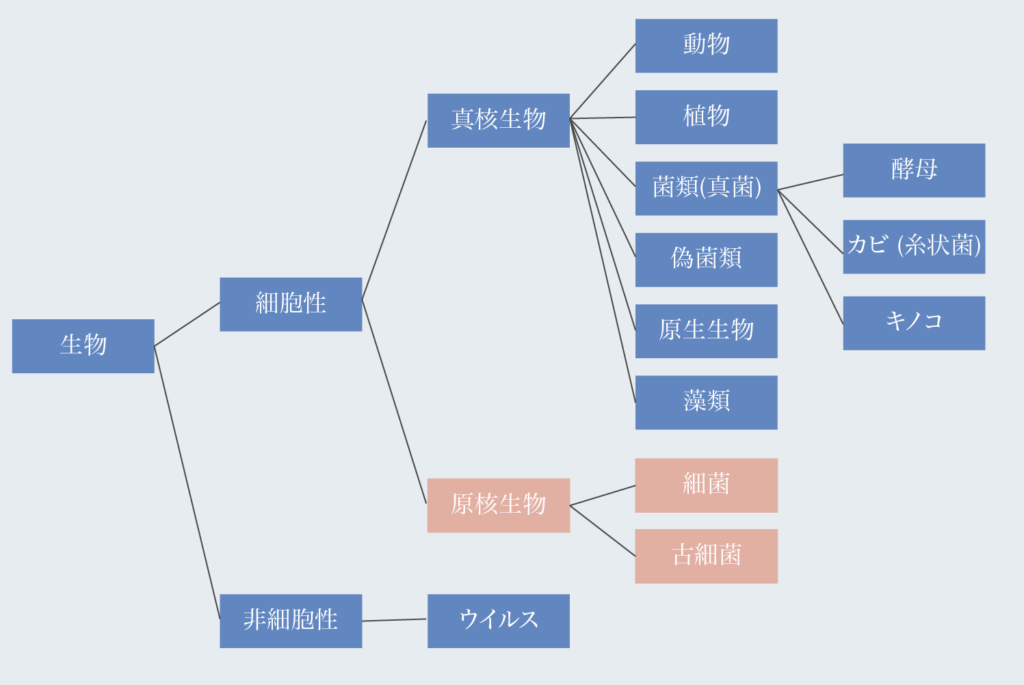

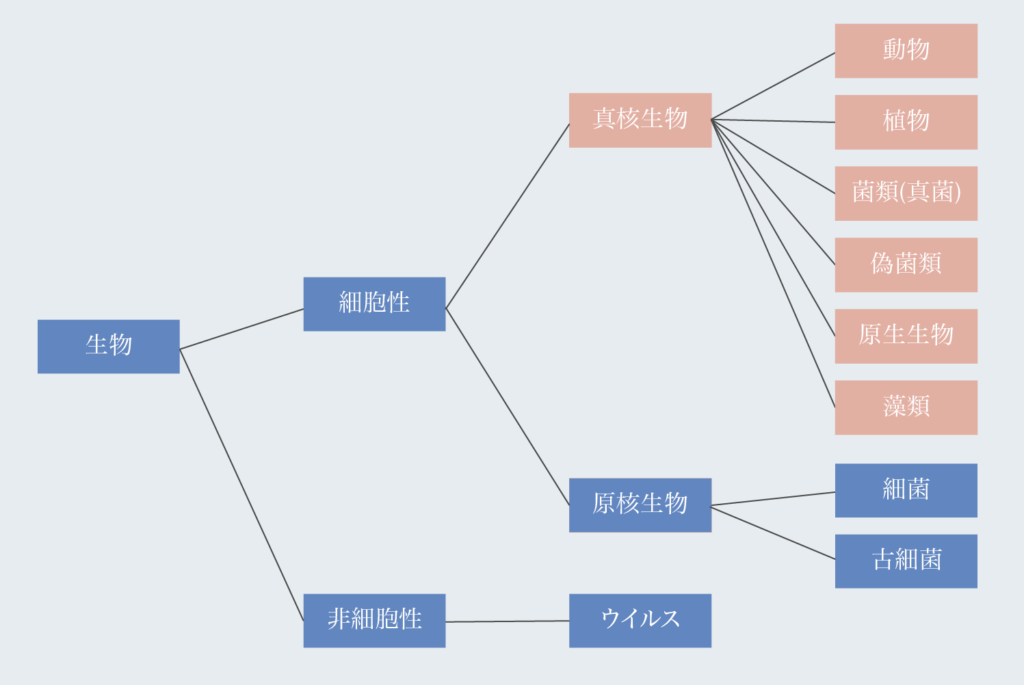

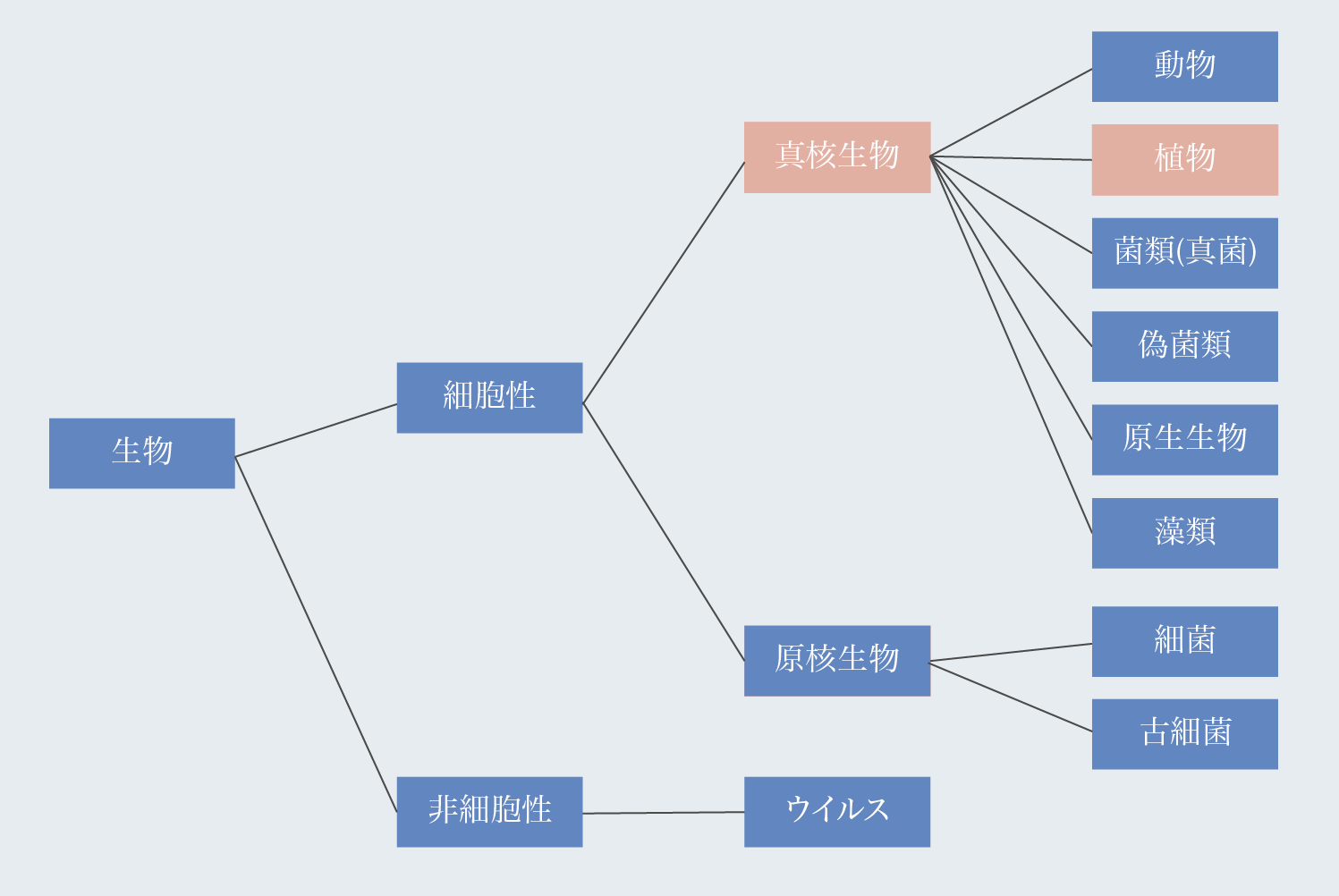

人の肉眼では構造が判別できない微小な生物ということで、微生物の定義からすると様々な生物を含むことが分かる。ここでまず生物の全体像を見てみる。生物はまず細胞性と非細胞性に分かれ、細胞性の生物は大きく分けて真核生物と原核生物に分けることができる。

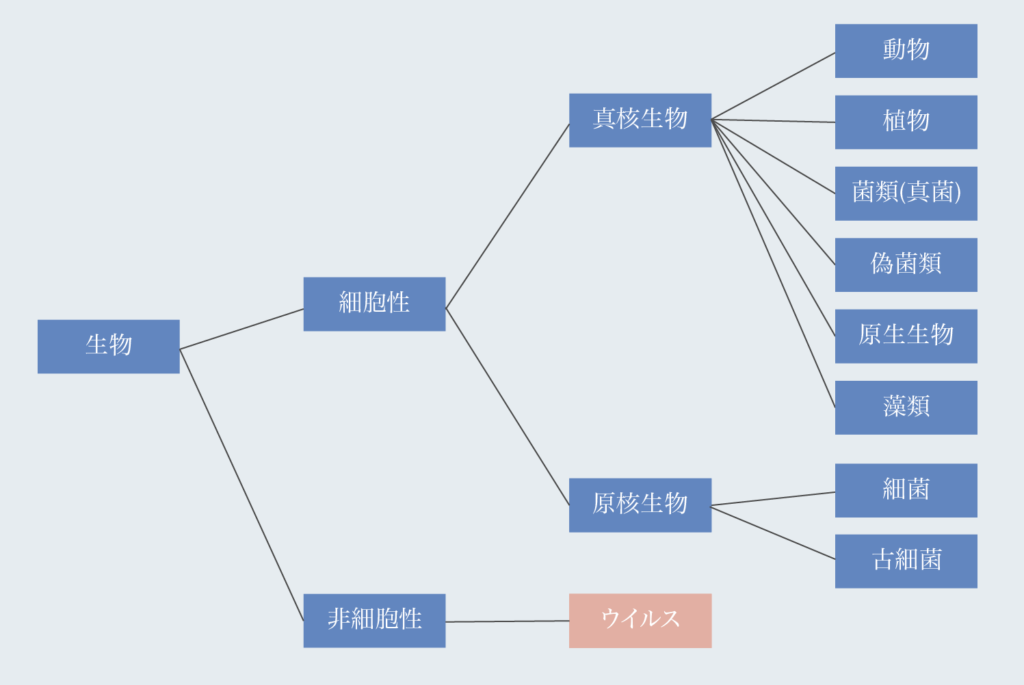

微生物の種類はここから分類が理解できそうだが、一つ整理すべき部分がある。それは非細胞性のウイルスは生物なのかどうか?というところにある。

ウイルスは生物なのか?

最初に図では細胞性と非細胞性で分かれており、非細胞性にはウイルスが該当する。ウイルスは生物か生物ではないか、判断が難しい存在として知られる。

例えば「生命の定義と生物物理学」より、生物の定義をみると、

- 自己複製する

- 代謝を行う (エネルギー代謝)

- 外界との境界を持つこと (細胞構造)

の三つが挙げられる。この三つの特徴を持って、現在では「生命がある」と定義される。この三つの特徴をウイルスに当てはめてみると、以下のように答えが当てはまる。

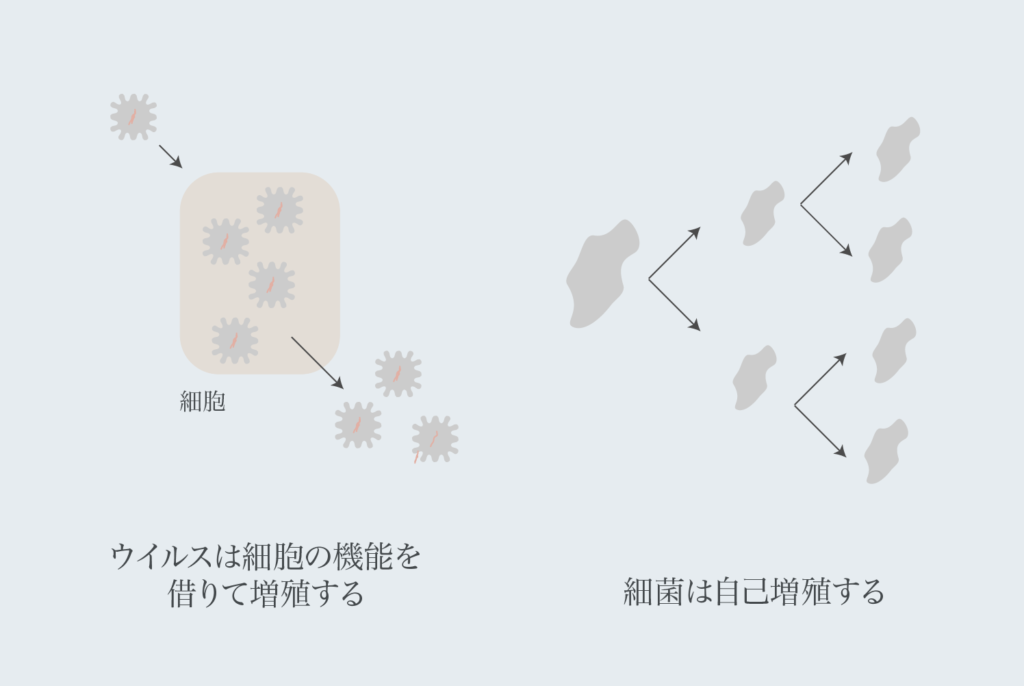

- 自己複製:ウイルスだけでは自己複製はできない

- 外界との境界:細胞はもたないがタンパク質でできた殻(カプシド)と脂質でできた膜(エンベロープ)でつつまれている

- 代謝:ウイルスだけでは代謝できない(他の生物の細胞に入り込んで、細胞の機能を借りてタンパク質やエネルギーを作る必要がある)

代謝の面で、該当しないので、生物学者達もウイルスを「生命」とは見なしていない。しかし微生物学では習慣としてウイルスを微生物の1種として扱っている。(1) そもそも生命とはなんなのだろうか?ここでも定義ははっきりしていない。

-

-

生命とは何か?

生命とは一体なんだろう? 現在の生命の定義 生物学や生命に関する本の中には生命についての定義が書かれている。 例えば「生物はなぜ誕生したのか 生命の起源と進化の最新科学」によると、生命とは6つの活動を ...

続きを見る

ウイルスと細菌の違いは?

ウイルスは寄生しないとエネルギーも作れないし、自己複製もできないのだが、宿主さえ入れば、ウイルスも増殖することができる。なので生物学では「生物と非生物の間に位置する」と考えられている。ウイルスに比べて、細胞は栄養さえあれば、自力で増殖することができる。

ウイルスの分類

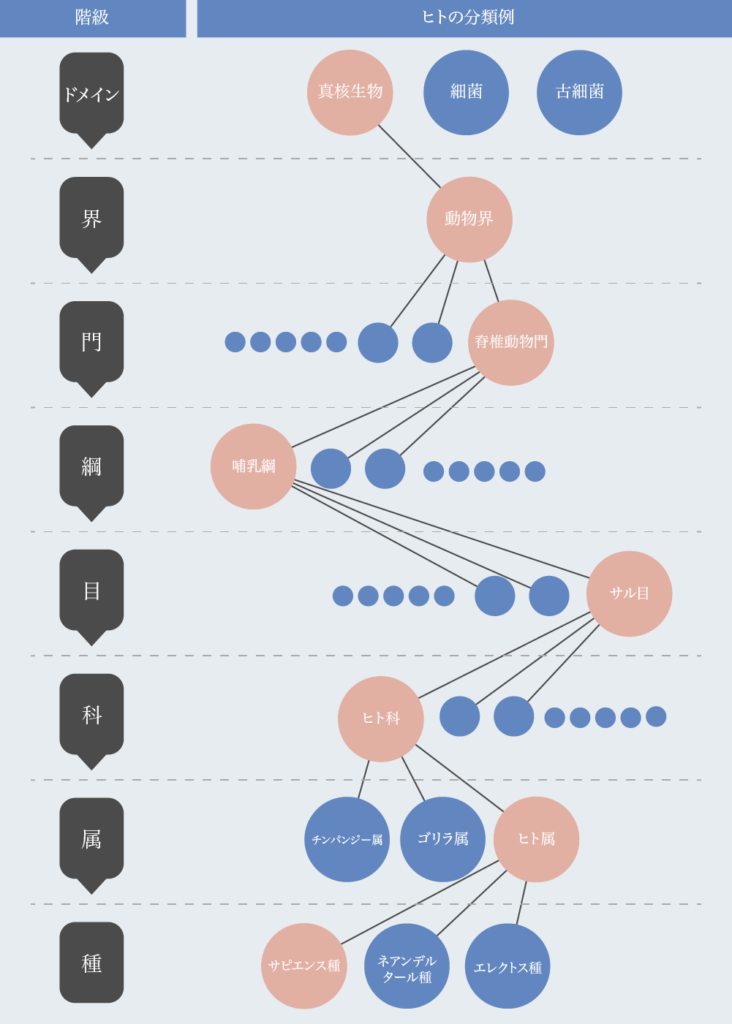

ウイルスが生物か生物でないかはおいておき、ウイルスの分類は、国際ウイルス分類委員会(International Committee on Taxonomy of Viruses ICTV)という組織によって分類されている。生物には学術上、世界共通の名称が国際命名規約により決められている。ドメイン→界→門→網→目→科→属→種という形で分類される。例えば人間を例にすると、以下のような形で分類される。

- [ドメイン] :真核生物

- [界]脊索動物

- [門]哺乳

- [綱]サル

- [目]サル

- [科]ヒト

- [属]ヒト

- [種]サピエンス

国際ウイルス分類委員会によって分類されている2020年のデータによると、下記の種類まで分類されているという。

- レルム (realm = ドメインと同等の階級):6

- 界 (kingdom) : 10

- 門 (phylum) : 17

- 亜門 (subphylum) : 2

- 綱 (class) : 39

- 目 (order) : 59

- 亜目 (suborder) : 8

- 科 (family) : 189

- 亜科(subfamily) : 136

- 属 (genus) : 2224

- 亜属 (subgenus) : 70

- 種 (species) : 9110

参照:Virus Taxonomy: 2020 Release

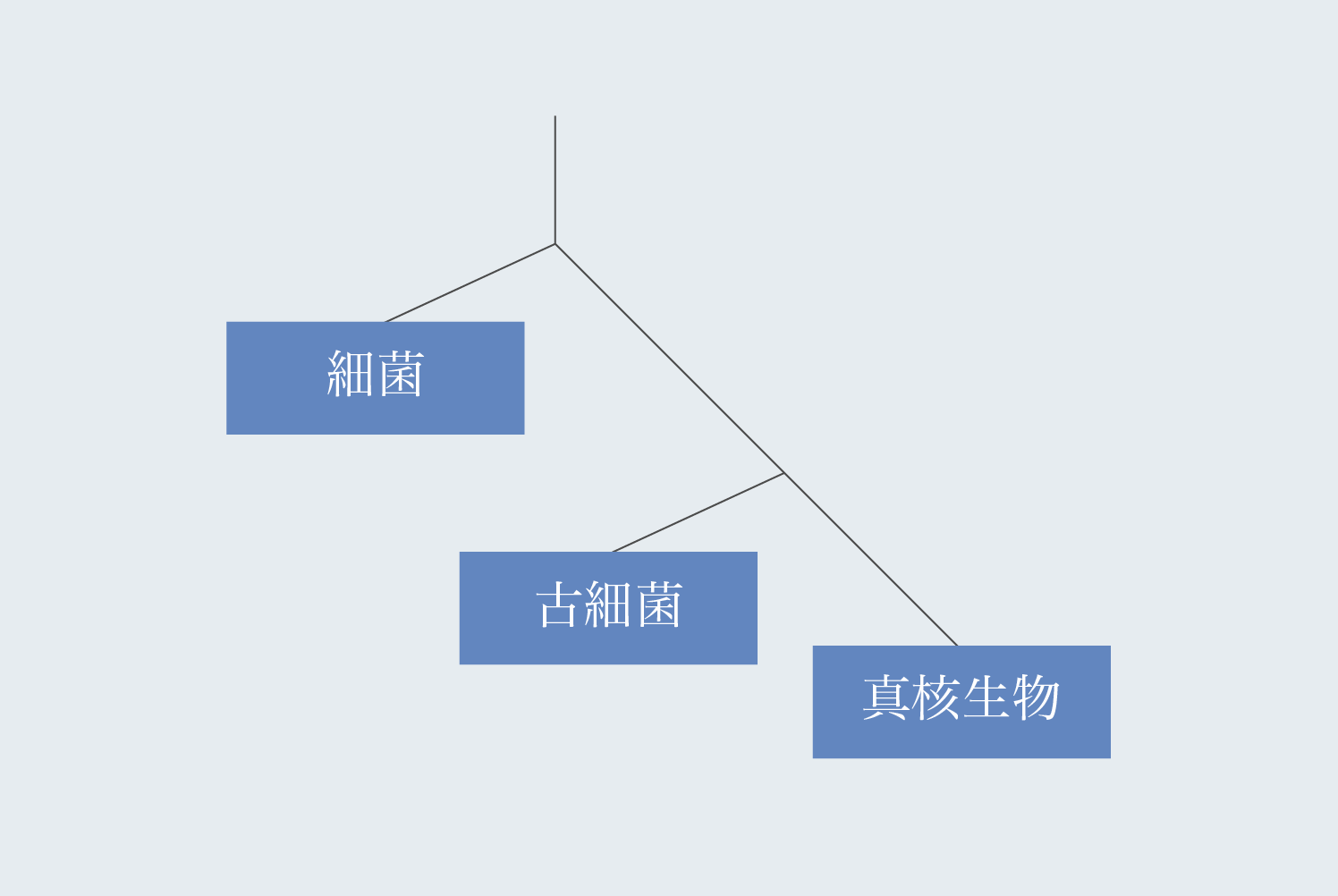

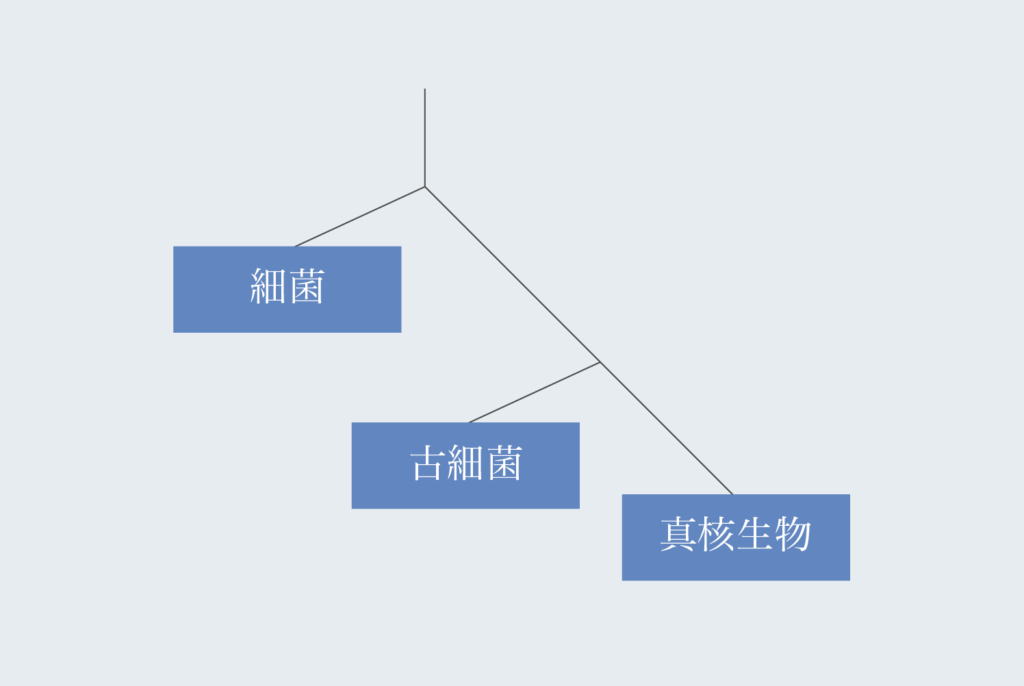

生物は大きく分けて三種類

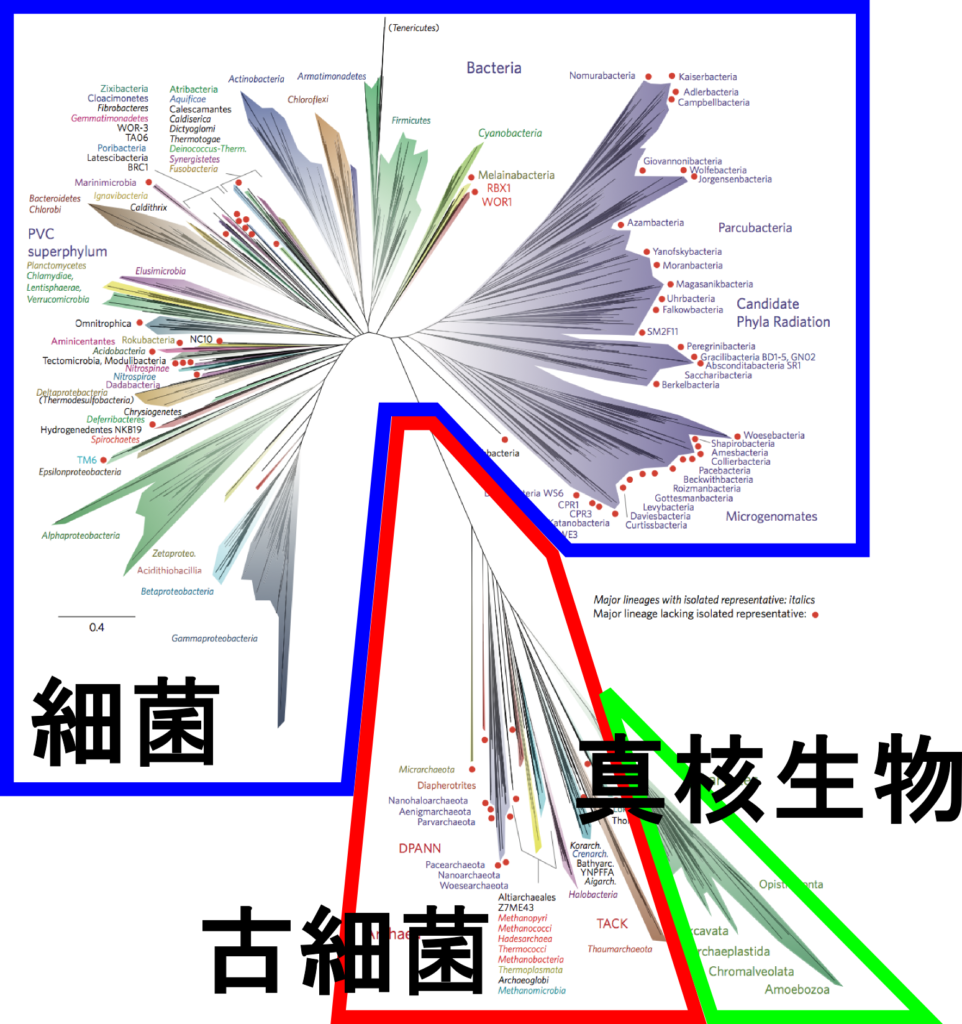

ウイルスは生物かどうかという枠組みではっきりとした答えが出ないので特殊なものを抜くと、生物は大きく分けて、三つのドメインに分けることができる。細菌、古細菌、真核生物だ。

細菌と古細菌は同じ原核生物に分類されるものの、古細菌の方が細菌より、真核生物の部類に入るヒトと共通する部分が多いことも分かっている。(2)なので古細菌の方が真核生物に近い、という見方ができる。真核細胞と細菌と古細菌の種類の数だが、図で比較してみると、細菌と古細菌で圧倒的に数が多いことが読み取れる。

主に三つに分かれるドメインだが、細菌と古細菌を原核生物、そして他を真核生物と分類することができる。

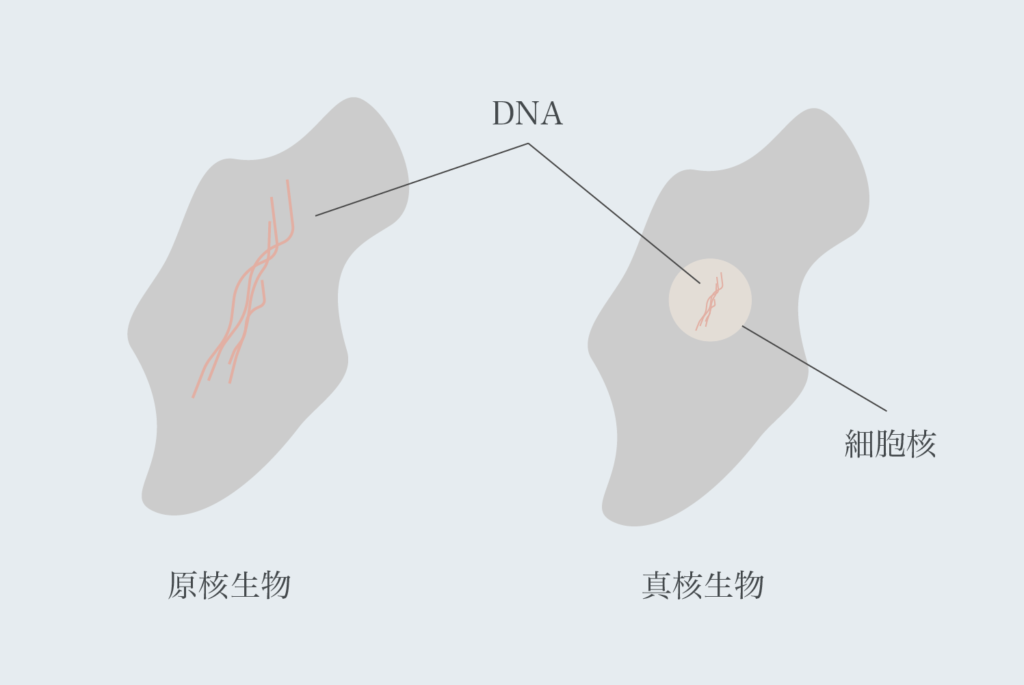

原核生物と真核生物の違い

生物は細胞からできているが、二種類に分類することができる。

- 真核生物:「細胞核」を持つ

- 原核生物:「細胞核」をもたない

細胞核とは遺伝子情報が詰まっている場所だ。核の中では、DNAからmRNAへの転写や、DNA複製や修復など、遺伝子関連の働きが細胞核の中に起こっている。(3) しかし、そもそもなぜ細胞核ができたのかについては、いまだによくわかっていないという。(4)

細菌の種類

原核生物には細菌と古細菌が含まれているが、細菌と古細菌の種類は何があるのだろうか? 現在細菌は約7000種が記載されており、細菌の分類は国際細菌命名規約 (Internationaal Code of Nomenclature of Baacteria :ICNB)により規定されている。(5)

国際細菌命名規約は原核生物の学名を決める国際的なルールで、このルールに乗っ取り、オンライン上のデータベースList of Prokaryotic names with Standing in Nomenclature (LPSN)が作成されている。

LPSNによれば、分類は以下のようにされる。綱 (Class)以降の分類もLPSN.dsmz.deより確認できる。

真核生物

次に真核生物の分類をみていく。真核生物は先ほどみたように、「細胞核」を持つ生物を真核生物という。真核生物には以下のような種類が挙げられる。

- 動物

- 植物

- 菌類

- 偽菌類

- 原生生物

- 藻類

真核生物の中では菌類、偽菌類、微細藻類、原生動物が微生物に含まれる。

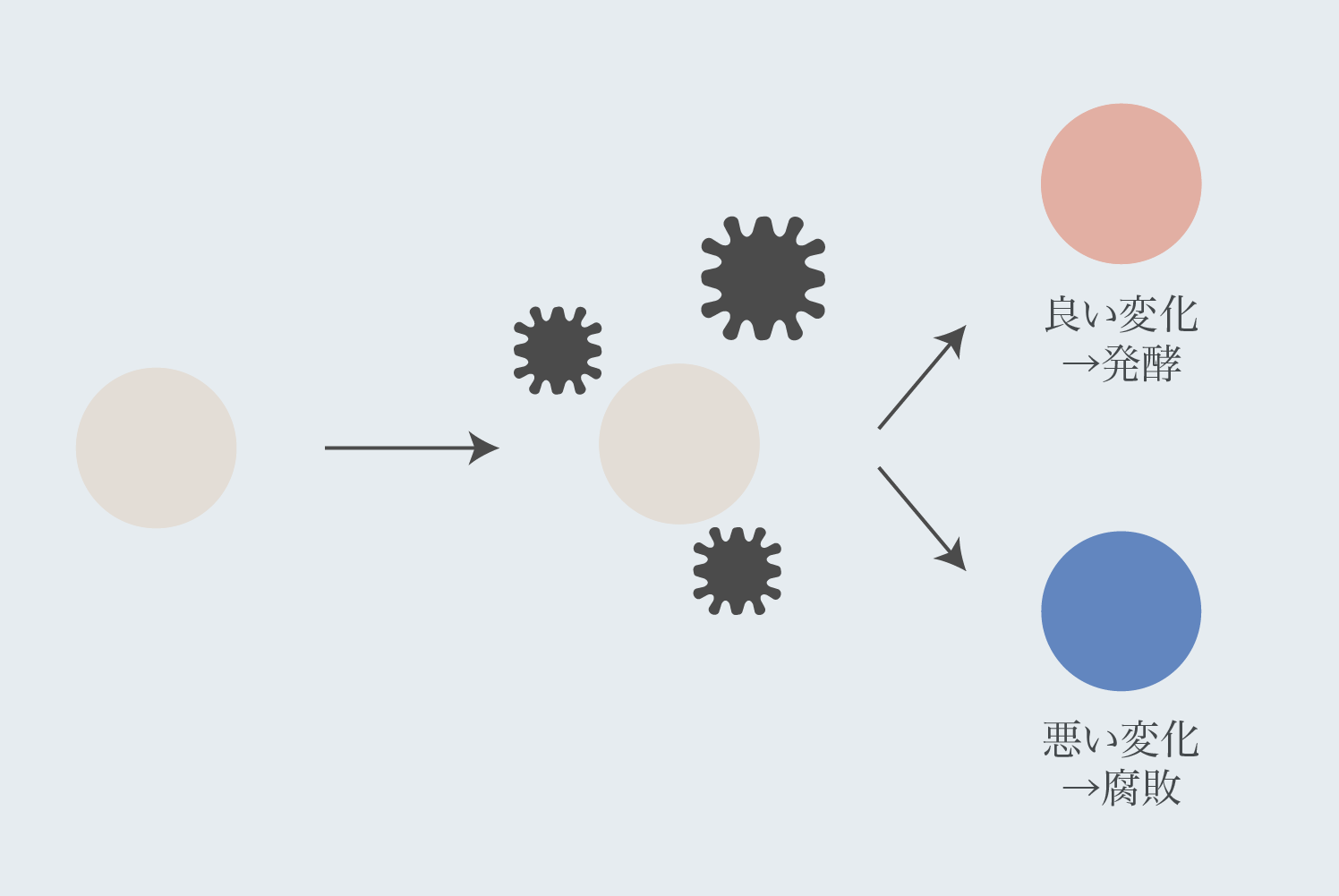

菌類の種類

菌類の中には、酵母や麹菌などを含むカビなど、発酵に役立つ菌などが含まれている。一方で食物を傷ませてしまう原因も菌類である。また、きのこもこの菌類の中に含まれている。カビやきのこは肉眼で見ることができるが、これらは菌類の細胞の集合体であるため、微生物の仲間としてみられる。(7)

日本分類学会連合によれば、菌類の既知数は12928種いるとされる。(種数データは2002年12月31日時点のもの)。菌類の種類の数は以下の通り。綱 (Class) 以降の分類は日本分類学会連合のウェブサイトから確認することができる。

-

-

発酵とは何か?簡単に分かりやすく解説

世界中で食べられている発酵食品。 日本でも醤油、味噌、みりん、日本酒、漬物など、発酵食品は身近だが、発酵とはそもそもなんなのだろう? ここでは発酵とは何かを解説する。 発酵とは? 発酵とは、微生物の活 ...

続きを見る

麹を作るために使われ、湿度の高い東アジアや東南アジアにのみ生息する糸状菌「麹菌」は日本に独特な和食文化をもたらした。 続きを見る

麹菌とは:日本の和食や発酵文化を支える麹菌の種類や役割について整理する

原生生物の種類

自分で動くことのできる微生物で、ミドリムシ、アメーバ、ゾウリムシなどがこの仲間になる。日本分類学会連合によれば、以下のように原生生物界を分類しており、既知種数で6213種いるとされる。(種数データは2002年12月31日時点のもの)分類の一部分として、原生生物界の門の分類を下記にまとめる。これ以降の分類は日本分類学会連合のウェブサイトでも確認できる。

| 門 (Phylum) | 既知種数 |

|---|---|

| ストラメノパイル類 (Stramenopiles) | 1531 |

| アルベオラータ類 (Alveolata) | 1137 |

| クリプト植物門 (Cryptophyta) | 37 |

| ケルコゾア類 (Cercozoa) | 50 |

| ハプト植物門 (Haptophyta) | 146 |

| ユーグレナ植物門 (Euglenozoa) | 306 |

| アクラシス菌門 (Acrasiomycota) | 0 |

| タマホコリカビ門 (Dictyosteliomycota) | 35 |

| 粘菌門 (Myxomycota) | 454 |

| ネコブカビ門 (Plasmodiophoromycota) | 13 |

| ペルコロゾア類 (Percolozooa) | ca. 10 |

| アメーバ動物門 (Amoebozoa) | 149 |

| 所属不明 (ic) | 2 |

| 太陽虫類 (Heliozoa) | 25 |

| 放射虫類 (Radiozoa) | 83 |

| メタモナーダ類 (Metamonada) | 10 |

| パラバサリア類 (Parabasalia) | 17 |

| 所属不明 (ic) | 14 |

| 顆粒根足虫類 (Granuloreticulosa) | 2194 |

藻類

光合成を行う生物のうち、コケ植物、シダ植物、種子植物を除いたものの総称を藻類という。身近な藻類としては、大型藻類海苔やワカメ、コンブなどが挙げられるが、藻類の多くは、顕微鏡でしか見ることができない小さな生物(微細藻類)が当てはまる。微細藻類の例には、シアノバクテリア(27億年前主に地球上の空気は二酸化炭素と窒素でできていたが、シアノバクテリアによって多くの酸素ができた)が含まれる。(6)

植物

植物は微生物には含まれないが、植物の一覧について下記に詳しく書いたので、共有する。

-

-

植物の分類と種類一覧

人間と植物は密接に関わり合いながら生きている。植物は食料やエネルギーとなって文明を支えているし、草木花からできる景色は人間の心を癒してくれるし、生態系の一部として地球環境を支えている。生活の中で密接に ...

続きを見る

参照: (1) 生命の定義と生物物理学 (2) 第1回 生物界全体をグループに分ける (3) 細胞核を知り、生命現象を読み解く (4) 真核細胞の核膜の誕生はウイルスに対する防御機構が始まり?、理科大が新説を提唱 (5) 分子系統解析に基づいた左愛金の分類と同定 (6) 藻類って何? (7)1.微生物ってなに?どんな生物?