世界中で食べられている発酵食品。

日本でも醤油、味噌、みりん、日本酒、漬物など、発酵食品は身近だが、発酵とはそもそもなんなのだろう?

ここでは発酵とは何かを解説する。

発酵とは?

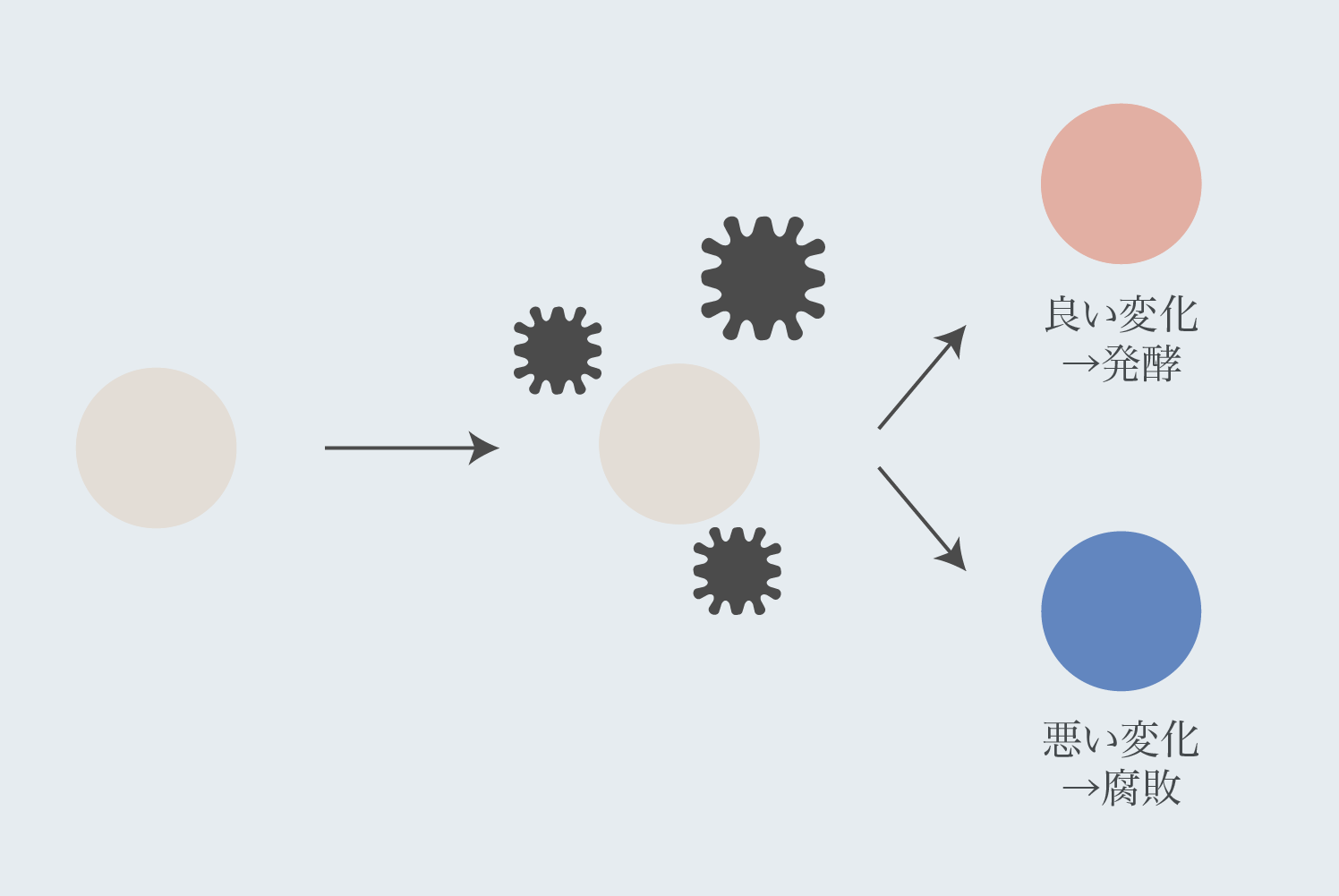

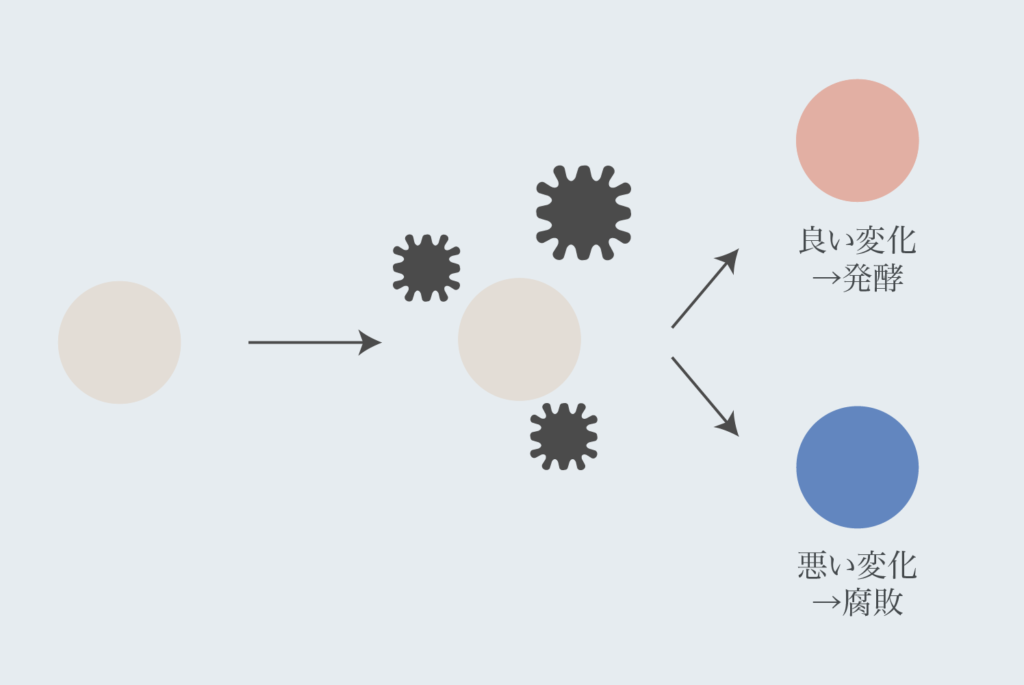

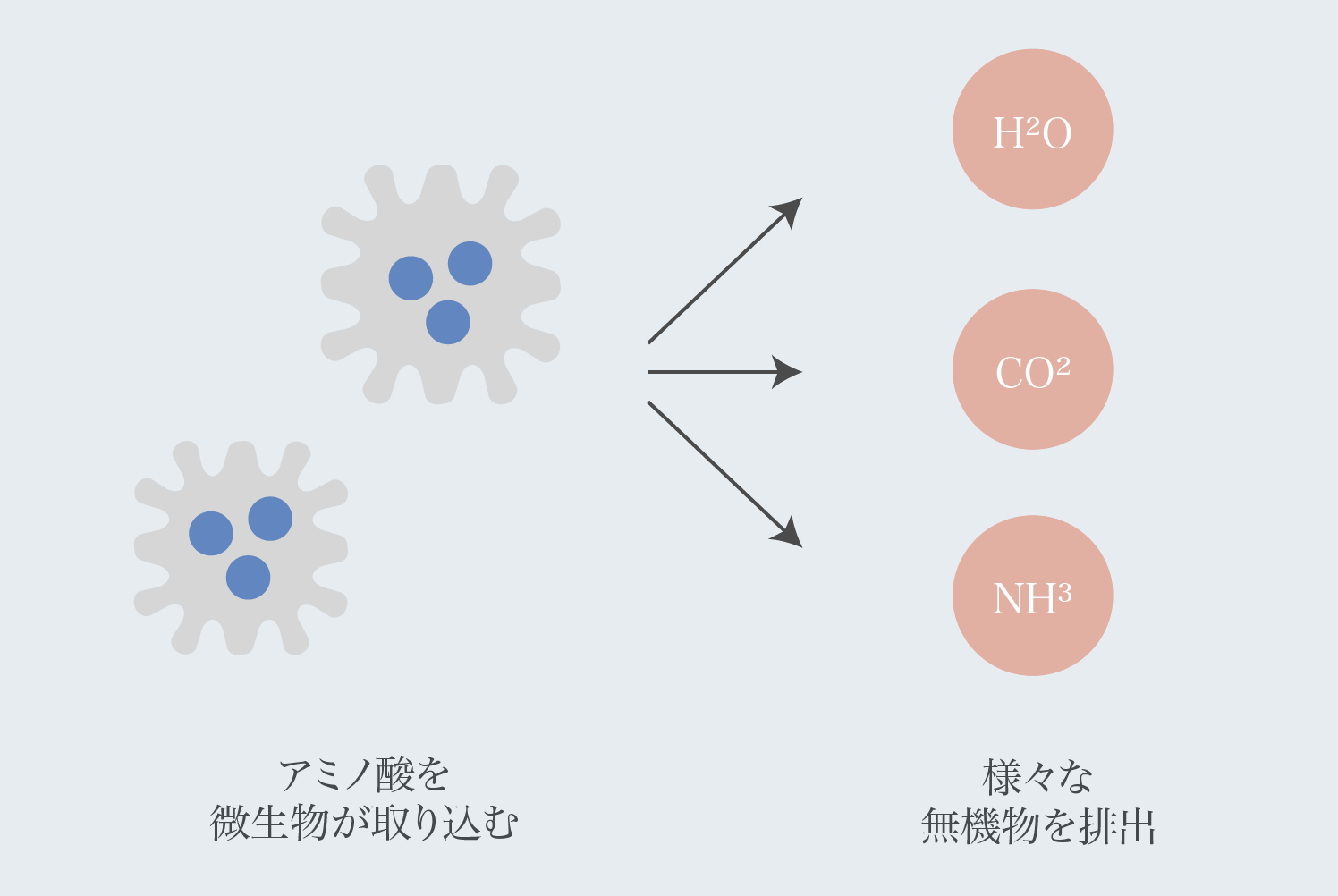

発酵とは、微生物の活動によって食べ物が人間にとって良い形に変化することを言う。

良い変化とは例えば、栄養素が増えるとか、味が美味しくなるとか、人間にとって好ましい変化だ。

しかし微生物はいつも人間にとって良い働きをしてくれる訳ではない。

微生物によって食べ物が人間にとって悪い変化を与えることを「腐敗」という。

食べ物が傷む原因も、微生物が関係している。

-

-

食材が傷む原因は?より良い食材保存の為に知っておくと良いこと

食の歴史上、食材をどのように保存するかというのは大きな課題であり、現在は多種多様な食材の保存方法が生まれた。食材が傷む原因は一体なんなのか? 食材が傷む原因 何が要因で食材は傷んでいくのだろうか。ここ ...

続きを見る

例えばどんな微生物がいるのか?

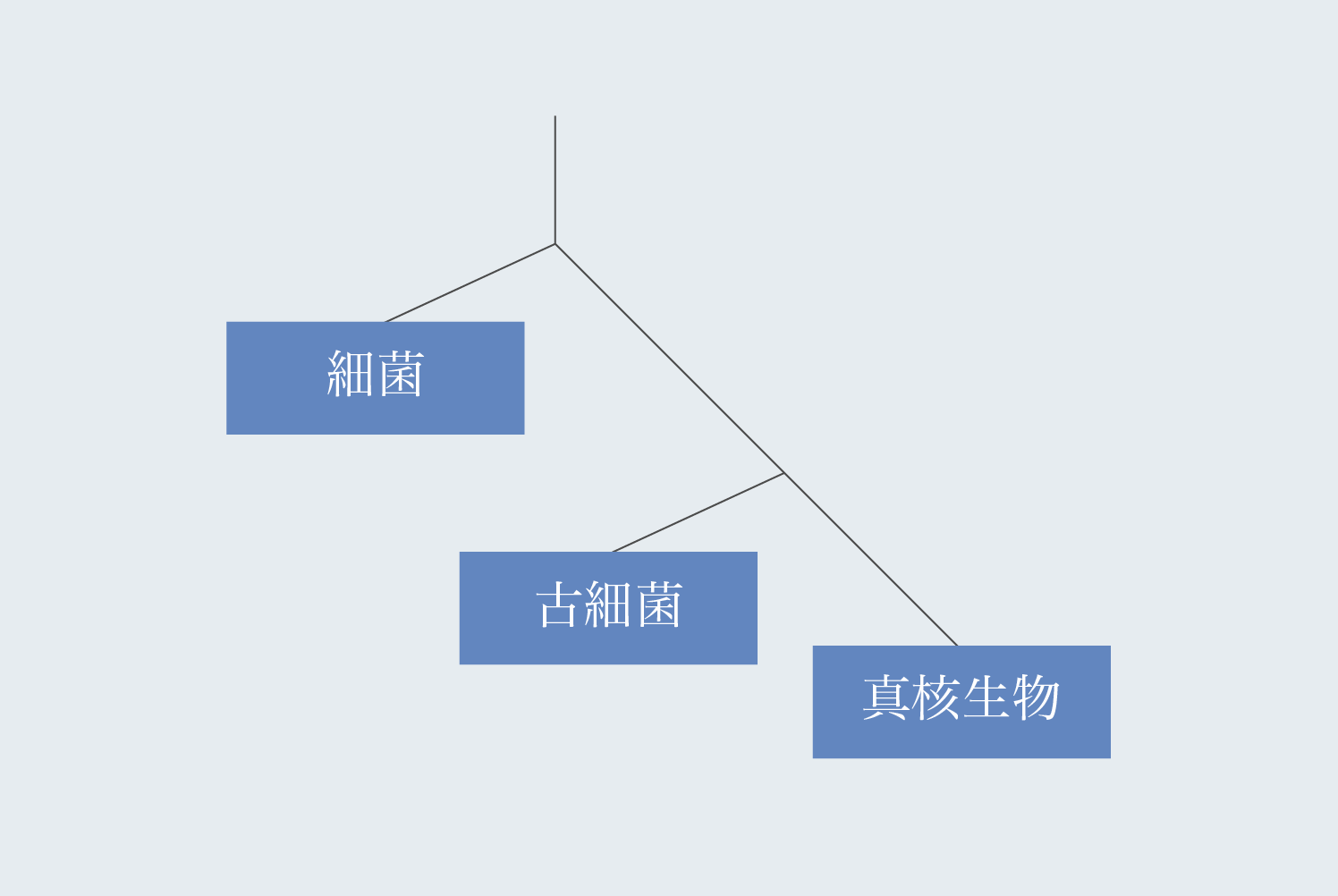

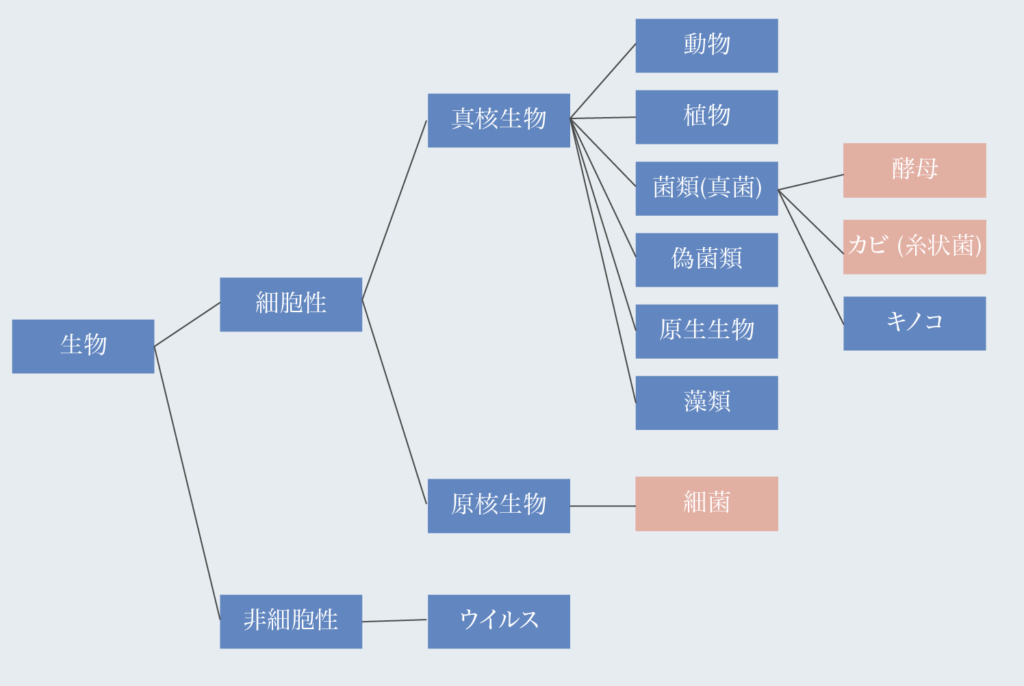

発酵には微生物が関わっているが、発酵に関わる微生物は生物学的な分類で見ると3種類にまとめられる。

- カビ(例:麹)

- 細菌(例:乳酸菌、酢酸菌、納豆菌など)

- 酵母(例:パン酵母、ビール酵母、清酒酵母など)

微生物の全体像に関してはこちらを参照。

それぞれどのような発酵食品に関わっているのだろうか?

麹菌(こうじ菌)

日本酒、醤油、味噌など、和食には欠かせない発酵食品に多く使われる。

米麹(米が原料)、大豆麹(大豆が原料)、麦麹(麦が原料)など麹菌を使った様々な麹がある。

-

-

麹菌とは:日本の和食や発酵文化を支える麹菌の種類や役割について整理する

麹を作るために使われ、湿度の高い東アジアや東南アジアにのみ生息する糸状菌「麹菌」は日本に独特な和食文化をもたらした。

続きを見る

乳酸菌

ヨーグルトやチーズなどの乳製品由来の発酵食品に使われている。また漬物も乳酸菌が関わっている。

納豆菌

大豆に納豆菌を加えることで、糸をひく納豆ができる。

酵母菌

酵母菌はお酒の醸造に使われる。

ビール酵母やワイン酵母、清酒酵母など、お酒に使われる様々な種類の酵母がある。

また、パンなどにも使われる。

酢酸菌

アルコールを酢酸に変える働きをする菌で、お酢を作る時に使われる。

ナタデココも酢酸菌によって作られる発酵食品だ。

発酵と腐敗の境界線はどこなのか?

微生物の活動によって食べ物が人間にとって良い形に変化することが発酵、悪い形に変化することが腐敗と定義しているが、その境目はどこにあるのだろう?

日本醸造協会誌の「発酵と腐敗を分けるもの」では以下のように説明している。

腐敗と発酵の区別は,食品や微生物の種類,生成物の違いによるのではなく,人の価値観に基づいて,微生物作用のうち人間生活に有用な場合を発酵,有害な場合を腐敗と呼んでいるのである。

発酵と腐敗を分けるもの - 日本醸造協会誌

つまり人が食べてみて美味しかったり健康になればそれは発酵食品と呼べるし、不味く感じたり食べた後に体調を崩せばその食品は腐っていると言える。

くさやや鮒寿司の例もいれてこう述べている。

臭いの強いくさややふなずしなども,微生物作用が認められるのであれば,それが好きな人にとっては発醇食品であり,嫌いな人にとっては腐敗品に過ぎないということになる。

発酵と腐敗を分けるもの - 日本醸造協会誌

人の価値観、その地域の価値観など多種多様な観点から境界線が分かれることを考えると、発酵食品は国や地域の文化を色濃く表す食べ物だと言って良いかもしれない。

発酵食品の代表例は?

発酵食品は以下のようなものが挙げられる。

| 【豆類】 | 納豆 醤油 味噌 豆板醤 豆乳 ヨーグルト テンペ(アジアの納豆) 豆腐よう(沖縄) 腐乳(中国や台湾) 臭豆腐(中国や台湾) 豆鼓(中国) 浜納豆(静岡) |

| 【魚介類】 | 鰹節(本枯節) 塩辛 くさや 魚醤(イカナゴ醤油・しょっつる、いしる、ナンプラー等) アンチョビ 酒盗 なれずし(ハタハタ寿司(秋田)、鮒ずし) |

| 【肉類】 | 生ハム ドライソーセージ・セミドライソーセージ サラミ |

| 【乳製品】 | チーズ ヨーグルト サワークリーム |

| 【野菜・果物】 | ぬか漬け キムチ ピクルス いぶりがっこ ワイン シャンパン シードル(リンゴのお酒) ワインビネガー バルサミコ酢 リンゴ酢 ナタデココ ザーサイ メンマ かんずり(唐辛子) |

| 【穀類】 | 甘酒 パン 塩糀 米酢 黒酢 穀物酢 ビール 日本酒 みりん 焼酎 コチュジャン |

| 【その他】 | チョコレート コーヒー豆 紅茶 ウーロン茶 プーアル茶 バニラ |

お酒全般も発酵プロセスが必要になるため、発酵飲料とも呼ばれる。アルコールは人類が存在する前から自然界にあり、例えばワインは人類が出てくる前から自然界で発酵によって生まれていたのではないかとされる。人類はワインを作ったというよりは、発見して関わりを持ったという方が正しいのかもしれない。

-

-

お酒の歴史 ワイン・ビール・日本酒・カクテルなど...飲み継がれる発酵飲料の起源

ワイン・ビール・日本酒など、今飲まれているお酒は古い歴史を持っており、太古の昔からお酒は飲まれてきた。味を楽しむだけでなく、宗教で神と人を結びつけるための大切な役割を果たしていた。現代でもコミュニケー ...

続きを見る

参照: 齋藤勝裕 「発酵」のことが一冊でまるごとわかる 日本醸造協会誌 発酵と腐敗を分けるもの