日本では「集落」と呼ばれる地域区分が存在するが、この集落は単なる地域区分という意味だけでなくその地域に住む住民にとって、生きるために重要な地域コミュニティの役割の意味が含まれていることがわかる。

集落とは:集落の定義を見る

まずは一般的な定義から見ていこう。「WEB LINK 最新行政大事典」では集落を以下のように説明している。

「集落」とは、住戸がまとまり社会生活を営む最少単位の地区をいうが、もともとは農林水産業など生産活動における共同関係、生活における相互扶助関係や氏神等祭祀関係などを通じて歴史的に形成された、共同意識や領域認識等による結びつきの強い地域社会であり、「むら(村、邑)」と呼ばれていた。

WEB LINK 最新行政大事典

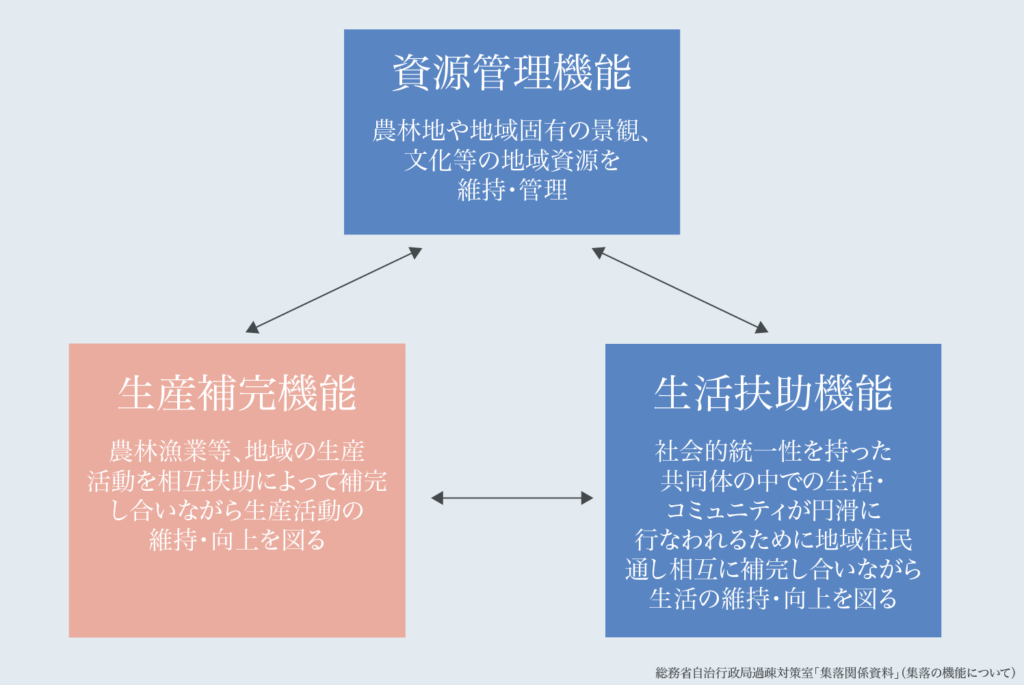

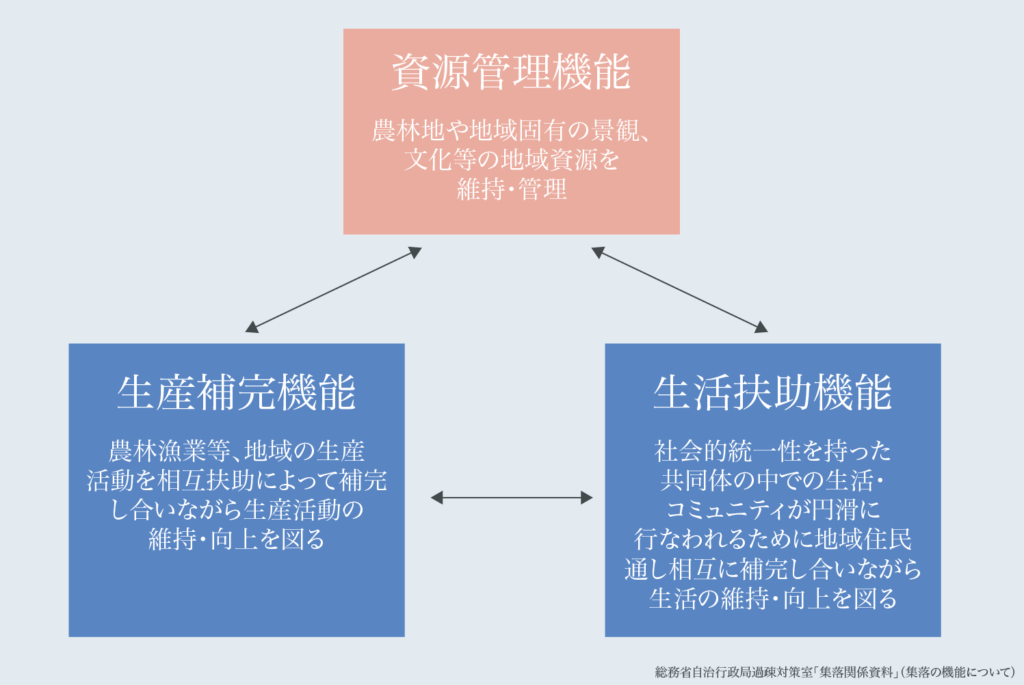

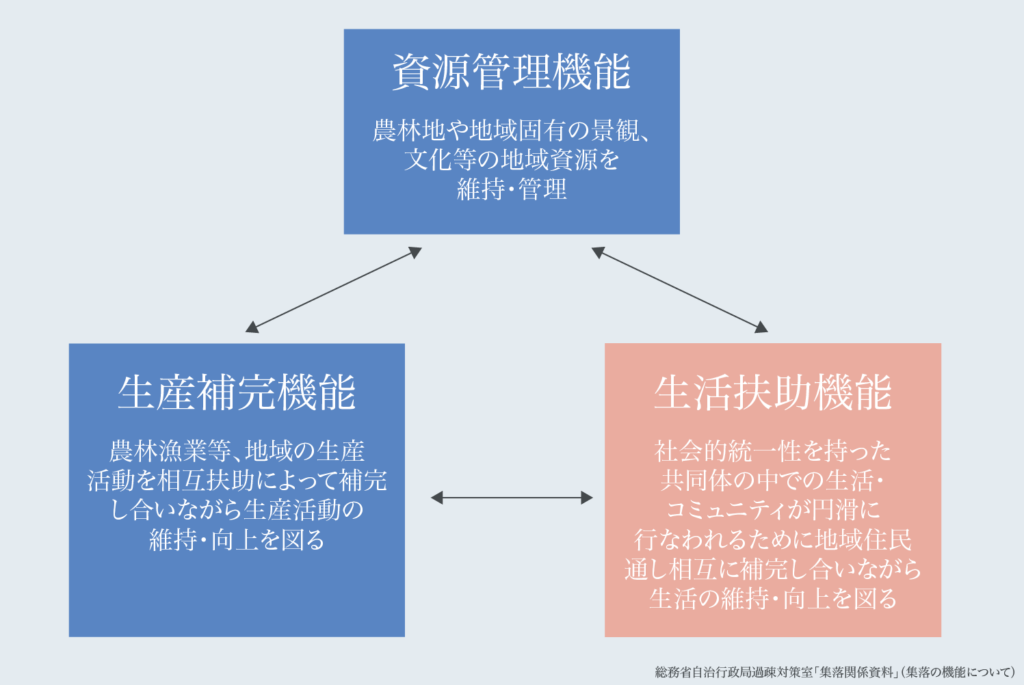

また、総務省自治行政局過疎対策室が提供する「集落関係資料」でも集落の機能を以下のように説明する。

集落は、地域住民同士が相互に扶助しあいながら生活の維持・向上を図る生活扶助機能(例:冠婚葬祭など)、農林漁業等の地域の生産活動の維持・向上を図る生産補完機能(例:草刈り、道普請など)、農林地や地域固有の資源、文化等の地域資源を維持・管理する資源管理機能を果たしている。

総務省自治行政局過疎対策室「集落関係資料」

このような定義を見てみると、集落は住居が集まっているエリアであると同時に、農林漁業において住民同士が相互に助け合う機能を果たしたり、文化事業を地域で行う為の機能も果たしていると言える。

集落と村の違い

村も人口の小さい住居が集まるエリアだと想起されるが、集落と村ではまた意味が異なる。現在日本においては「集落」とは数世帯から数十世帯が密接に居住する小規模な居住区域を指すが、 「村」は市町村としての行政的な区画としての意味合いが強く、公共施設や自治体の行政サービスを提供する地域単位を村は指している。

集落の長:区長・総代

集落内では様々な活動が行われるため、取りまとめ役が決められることが多い。地区の代表者として地区の取りまとめや運営を行う人は現在では「区長」または「総代」と呼ばれる。この区長・総代とよばれる役は黒倉集落では年一回の当番制で変わる。その年の役員と共に集落総会を開き、道普請などの作業や田休み祭りや秋祭り、小正月行事の日程を調整したり集落費についての取り決めを決めたりしている。

集落の歴史:集落という言葉の由来

世界大百科事典によれば、昔の日本では、「聚落」(じゅらく)という言葉があり、「人が集まる場所」という意味で使われていたそうだ。新渡戸稲造の「農業本論」(1898年)によって、日本で初めて「集落」という言葉が使われ、農業の観点から、農村の集落形態について説明した。(1) その後、「集落」という言葉は、ヨーロッパの集落地理学の影響で、都市や村落を含めた人々の居住地を指すようになり、農業センサスでも「農業集落」という用語が使われるようになっていった。

縄文時代からある集落

言葉として「集落」が使われていたのは最近かもしれないが、大昔から人は集まって集団で暮らしていたことは確かだ。火焔土器で有名な十日町市では、明確な定住集落が形成されたのは、縄文時代前期(前5,200~3,400年頃)のことだという。(2) 中期(前3,400~2,400年頃)に最も人口が増え、多くの集落が形成され、火焔型土器を作り出したのもこの時期になる。(2)

日本の集落の数と集落人口

令和2年3月の総務省の報告では過疎地域の集落数は6万3237集落、集落人口は1035万7584人、過疎地域の1集落当たりの平均人口は約164人。またエリア毎にも集落の分布には特徴があり、北海道、北陸圏、沖縄県では、平地における集落の割合が40%を超え、首都圏、中部圏、近畿圏では、山間地における集落の割合が40%を超える。

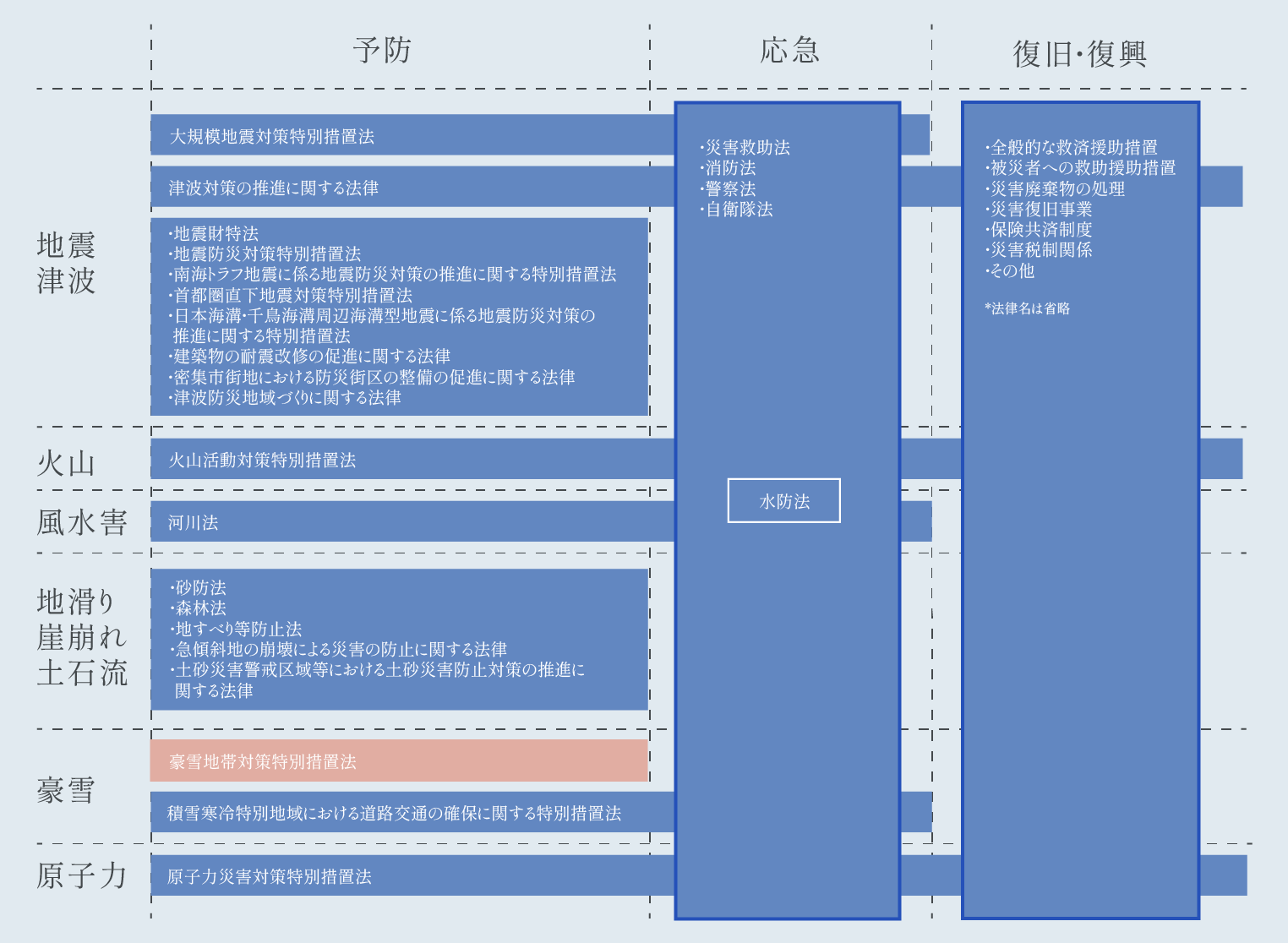

限界集落とは:増えていく限界集落

集落の中には、昨今の少子高齢化に伴って、存続が危ぶまれる集落も存在する。「限界集落」という言葉は社会学者の大野晃氏が1991年に提唱した言葉で、65歳以上の高齢者が集落の総人口の過半数を占める状態を定義している。(1)また、大野氏は集落を下記のように分類した。

| 集落区分 | 量的規定 | 質的規定 | 世帯類型 |

| 存続集落 | 55歳未満人口比50%以上 | 跡継ぎが確保されており、共同体の機能を次世代に受け継いで行ける状態 | 若夫婦世帯、就学児童世帯、跡継ぎ確保世帯 |

| 準限界集落 | 55歳以上人口比50%以上 | 現在は共同体の機能を維持しているが、跡継ぎの確保が難しくなっており、限界集落の予備軍となっている状態 | 夫婦のみ世帯、準老人夫婦世帯 |

| 限界集落 | 65歳以上人口比50%以上 | 高齢化が進み、共同体の機能維持が限界に達している状態 | 老人夫婦世帯、独居老人世帯 |

| 消滅集落 | 人口・戸数が0 | かつて住民が存在したが、完全に無住の地となり、文字通り集落が消滅した状態 |

の未来)より引用

集落機能の具体例:新潟県十日町市松之山黒倉集落の事例を見る

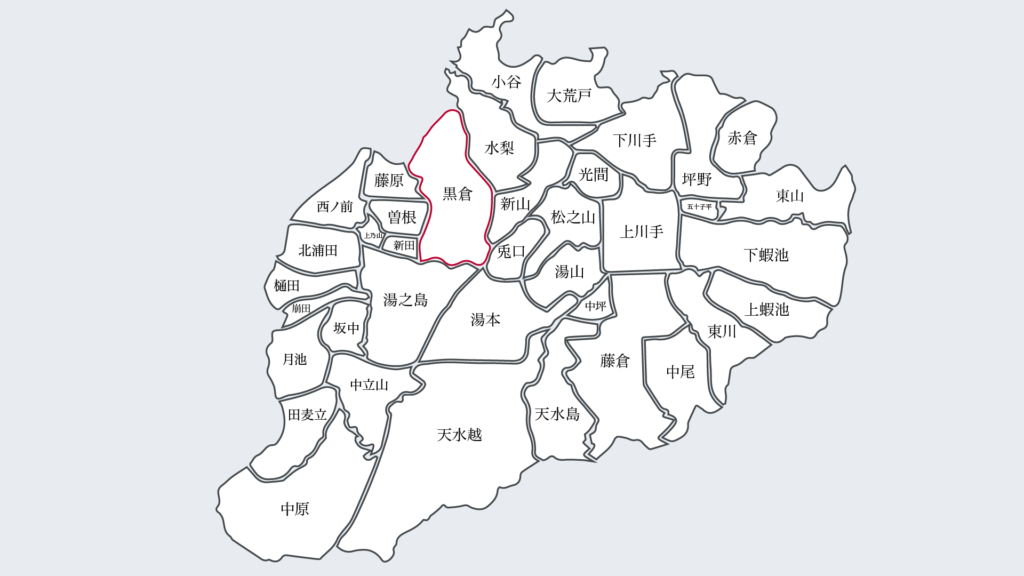

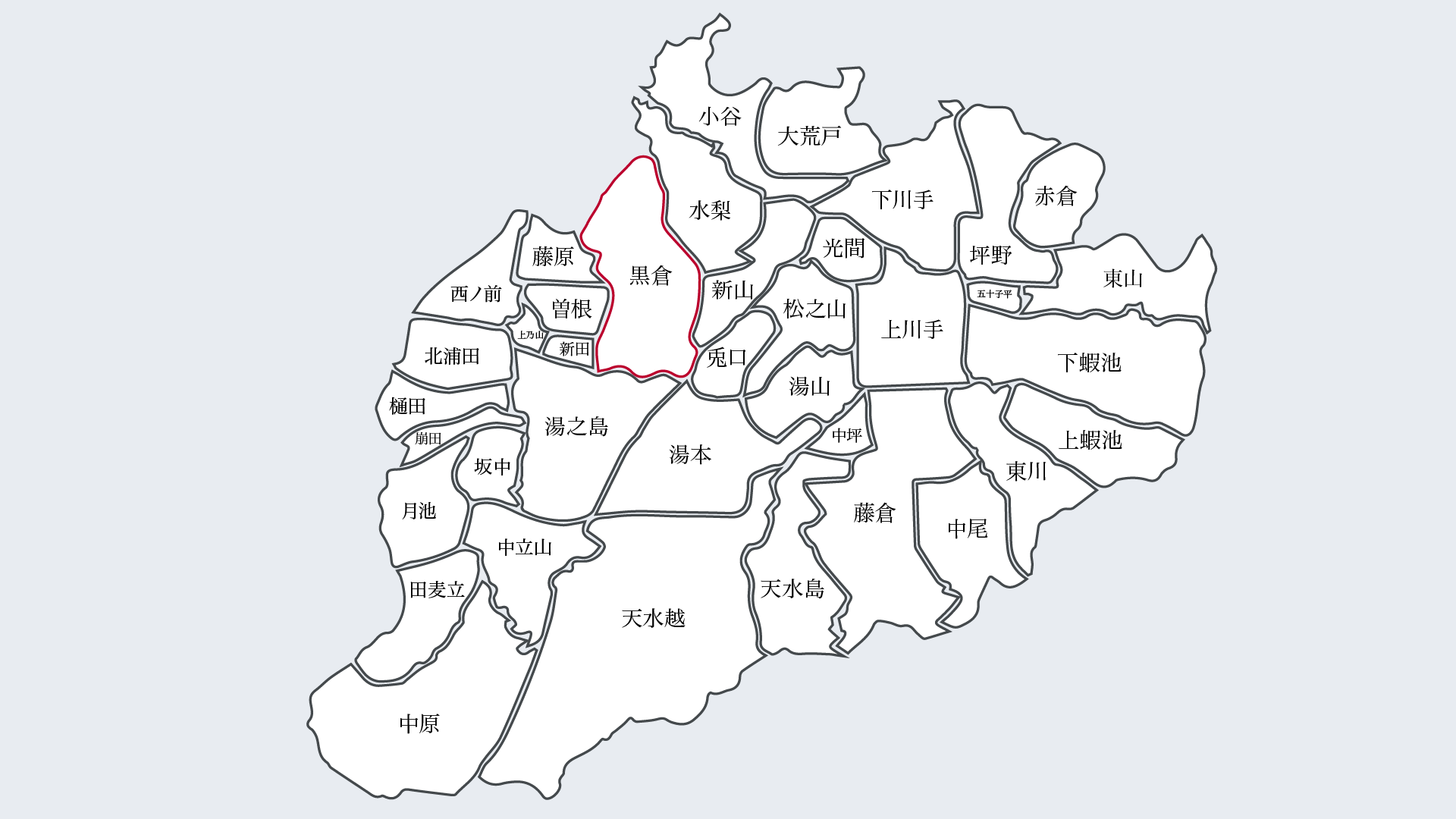

新潟県十日町市松之山にある黒倉集落を例に集落の動きの具体例をみていきたい。黒倉集落は23世帯ある集落で、この集落も例外なく、地域の共同意識による結びつきを歴史的に築いており、農業における共同関係や、生活における相互扶助関係、氏神等祭祀関係によって支え合いながら生活している。

-

-

黒倉集落から「集落」を読み解く:1つの集落事例からみた日本の地方コミュニティのあり方

日本には「集落」という住民生活のための地域単位が存在する。この「集落」を読み解くために一つの集落事例を知ることで、日本の地方の地域コミュニティのあり方、そして今問題である少子高齢化を読み解くヒントになりうるかもしれない。

続きを見る

ここで総務省自治行政局過疎対策室「集落関係資料」の集落機能を照らし合わせながら実際の事例を見ていきたい。

生産補完機能:集落内での組織化

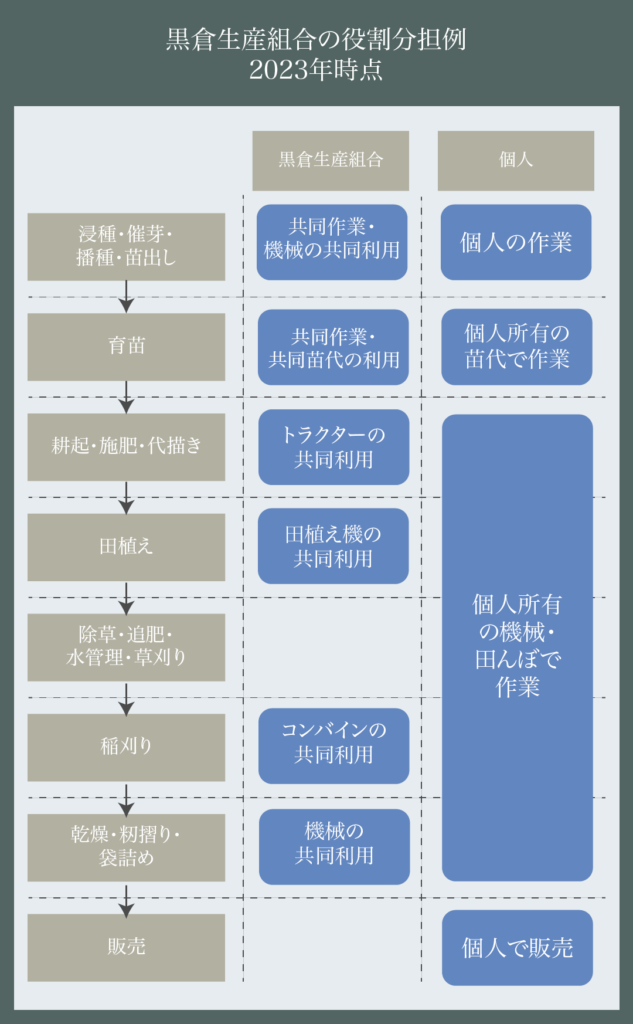

総務省自治行政局過疎対策室では生産補完機能に「農林漁業等、地域の生産活動を相互扶助によって補完し合いながら生産活動の維持・向上を図る」と説明しており、松之山黒倉集落では「集落営農」によって相互扶助の形をとっている。

黒倉集落では農家の割合が多く、農家で組織化しながら農業を営んでいる。現在の農業では、地域農業の発展や高齢化の対策など地域の問題解決や経営の問題解決のために農家が組織化している傾向があり、これを「集落営農」と呼ばれている。黒倉集落では「黒倉生産組合」という組織を作り、育苗の共同作業や機械の共同利用の仕組みなども作ることで個人の農家の負担を減らしている。

*集落営農とは:集落営農の仕組み、利点や黒倉集落の取り組みをみる

農業生産条件の不利な中山間地域等においては、集落等を単位に農用地を維持・管理していくための取り決め(協定)を締結し、それにしたがって農業生産活動等を行う場合に、面積に応じて一定額を交付する「中山間地域等直接支払交付金集落協定」という仕組みがある。また、農業者と地域住民が農地、水路、農道などの地域資源を共同活動で保全管理している活動組織に交付金を交付する「多面的機能支払交付金制度」というものもある。黒倉集落では「黒倉集落協定」という協定を締結し、農用地や地域資源を共同で維持している。

*多面的機能支払交付金とは? 農地・水路・農道の維持のための助成金

また黒倉集落では「道普請」という行事もある。道普請とは道路や水路などの修理や草刈りを行う勤労奉仕の作業になるが、黒倉集落でも側溝掃除や、山菜・動物注意喚起の看板、カーブミラーの取り付け・撤去など、年3回に分けて行なわれている。

資源管理機能:古くから残される文化行事「塞の神行事」

「資源管理機能」においては、黒倉集落で代表的な例を挙げると小正月行事の伝統が挙げられる。小正月行事は黒倉集落では「塞の神行事」とも呼ばれ、お正月にしたためた書き初めや昨年に授与したお守り、門松やしめ飾りなどを神社や地域の広場に持ち寄って、わらと一緒にもやす。

-

-

塞の神行事:黒倉集落でみた「塞の神行事」から小正月行事の意味や起源について紐解く

「塞の神行事」は地域の伝統行事の一つとして1月15日の小正月に行われる。塞の神行事を含め、全国で行われる小正月の行事には何か共通性があるのか?その意味や起源について紐解く。

続きを見る

生活扶助機能:集落の雪の生活において不可欠な除雪作業

最後に「生活扶助機能」になるが、世界でも有数の豪雪地帯である黒倉集落では除雪の相互扶助組織「黒倉助っ人隊」というものを組織している。4m以上の積雪がある松之山での生活では除雪は市民生活安全確保の観点から重要な側面であるものの、高齢者にとっては大きな負担にもなっている。そんな現状の中、黒倉集落の相互扶助組織「黒倉助っ人隊」は集落住民の協力によって設立され、除雪作業に従事している。

除雪の相互扶助組織「黒倉助っ人隊」に関しては、学会誌「雪氷」にて詳細を紹介している。

*新潟県十日町市における集落自治による除雪組織「黒倉助っ人隊」の紹介|学会誌「雪氷」報告掲載

黒倉集落でのまちおこし事例

こうした基本的な集落機能を維持している他、黒倉集落では様々な施策が行い、集落の活性化に努めている。

集落の空き家の活用・地域おこし協力隊の受入

地域おこし協力隊を受け入れ、その協力隊員が集落の空き家に住み、日々の生活を営みながら地域の活性化に向けた様々な取り組みに参加してもらうことで地域の魅力や資源を活かし、地域全体の活性化を図るという新たな試みが展開されている。地域の人々と交流し、地域の文化や伝統を学びながら地域の課題やニーズを把握し、地域の活性化のための糸口を掴んでいくことにつながる。

集落とアート

また、もう一つの空き家活用・集落活性化事例として、「大地の芸術祭」における作品誘致の事例がある。「大地の芸術祭 越後妻有アートトリエンナーレ」は新潟県の越後妻有地域で開催される国際芸術展で、「人間は自然に内包される」を基本理念とし、アートを通じて里山の自然や文化を掘り起こし、地域・世代・ジャンルを越えた人々の協働・取り組みを通して様々な化学反応を起こしていく地域創生の取り組み。

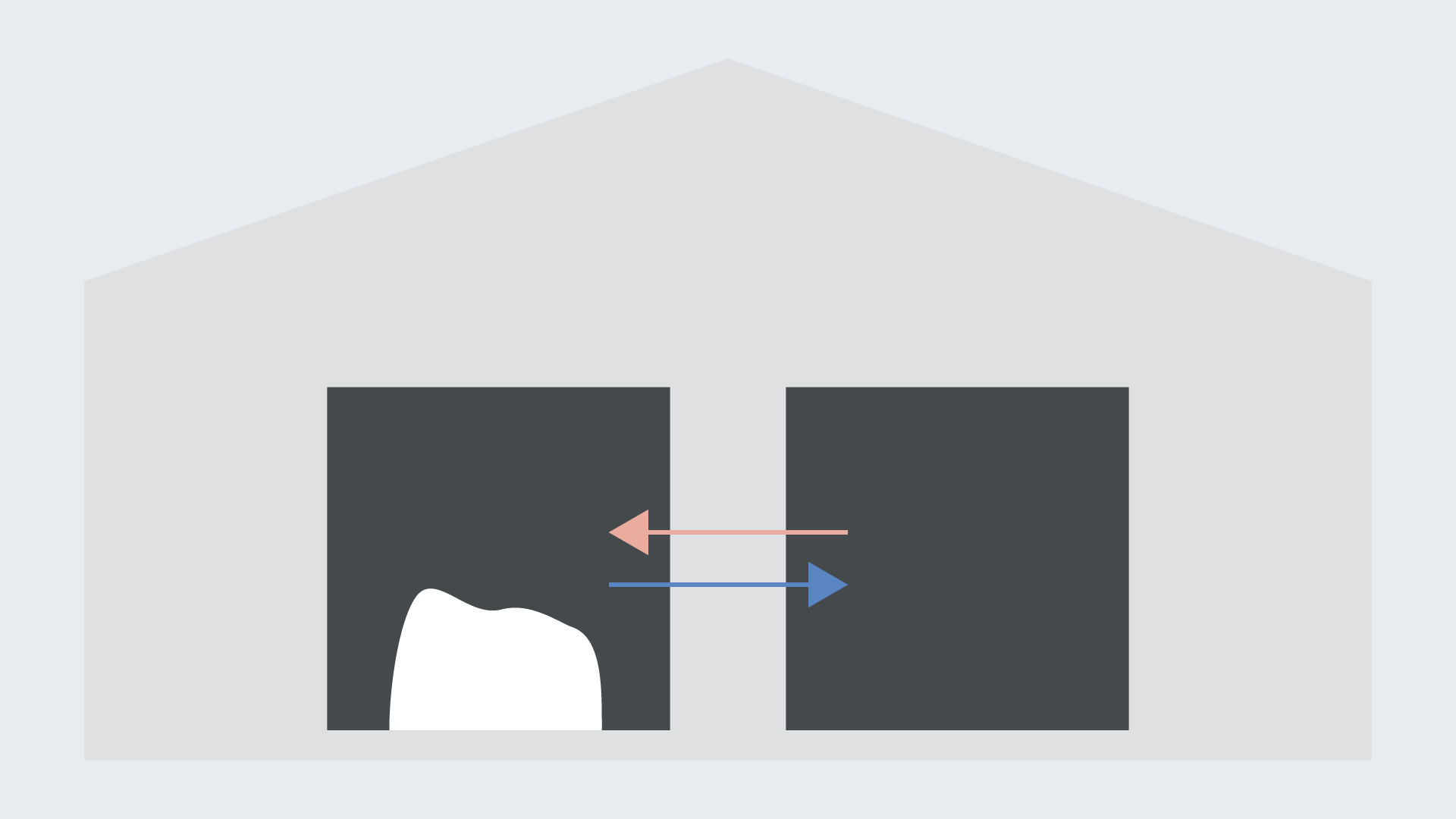

「大地の芸術祭2022」では、黒倉集落にて作家「藤堂」が空き家を一棟使い「パレス黒倉」を制作し、黒倉集落を表現した。

*大地の芸術祭「パレス黒倉」は雪国の家の静かで薄暗い空間に漏れさす光の美しさと時間の重なりを表現する

*集落との共創アート:大地の芸術祭「パレス黒倉」が松之山黒倉で公開されるまで

(1) 集落 (2)縄文時代と火焔型土器のクニ (1) 【最新行政大事典】用語集―集落とは