日本には「集落」という住民生活のための地域単位が存在する。この「集落」を読み解くために一つの集落事例を知ることで、日本の地方の地域コミュニティのあり方、そして今問題である少子高齢化を読み解くヒントになりうるかもしれない。私自身地域おこし協力隊として新潟県十日町市松之山にある黒倉集落にお世話になり、地域活動や集落の生産組合の一員として米作りに関わってきた。雪深いエリアでどのように集落が動いているのか見ていきたい。

-

-

集落とは何か:集落の定義や機能、歴史と由来、集落コミュニティの役割と変化

日本では「集落」と呼ばれる地域区分が存在するが、この集落は単なる地域区分という意味だけでなくその地域に住む住民にとって、生きるために重要な地域コミュニティの役割の意味が含まれていることがわかる。

続きを見る

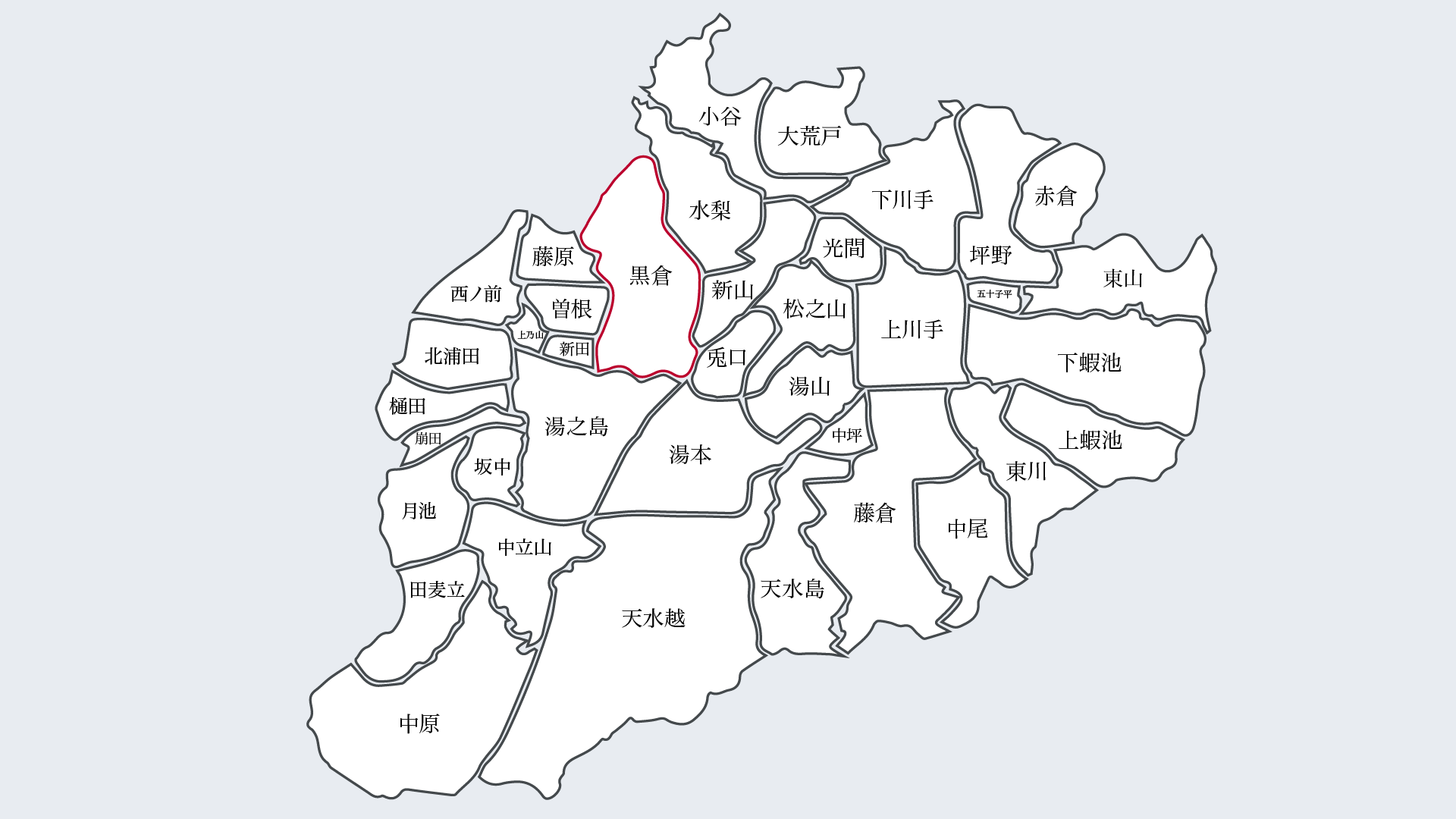

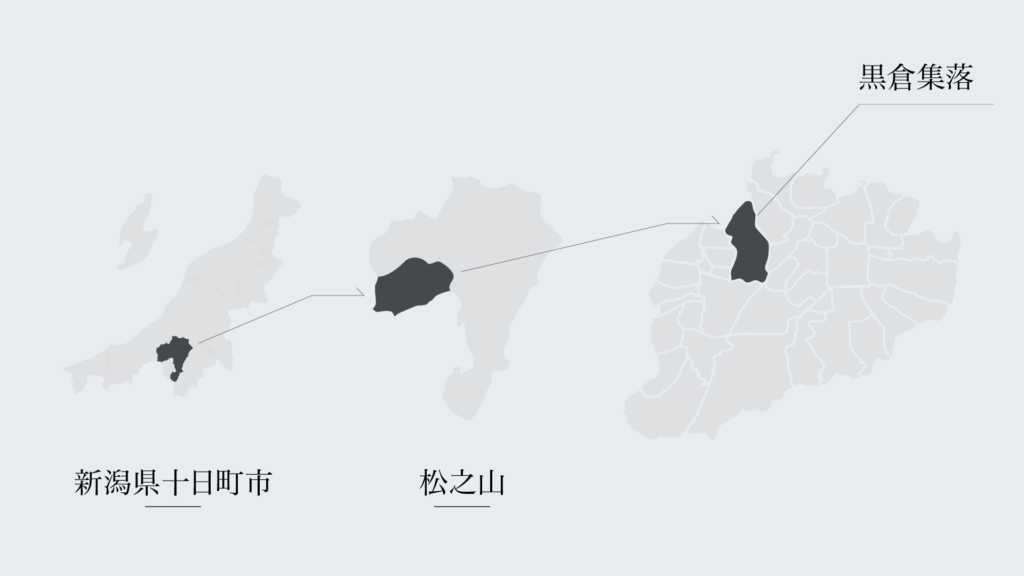

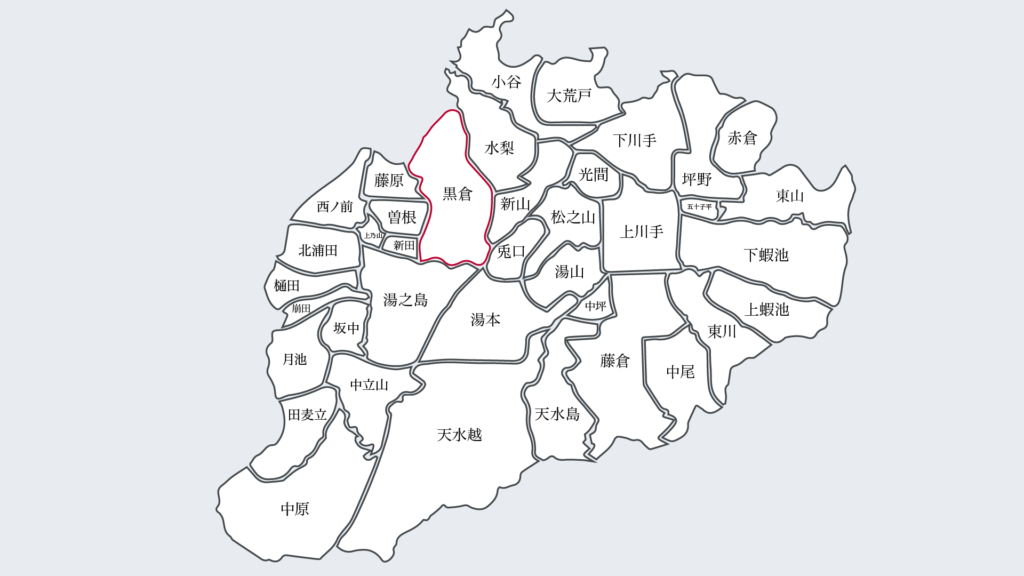

新潟県十日町市松之山にある黒倉集落

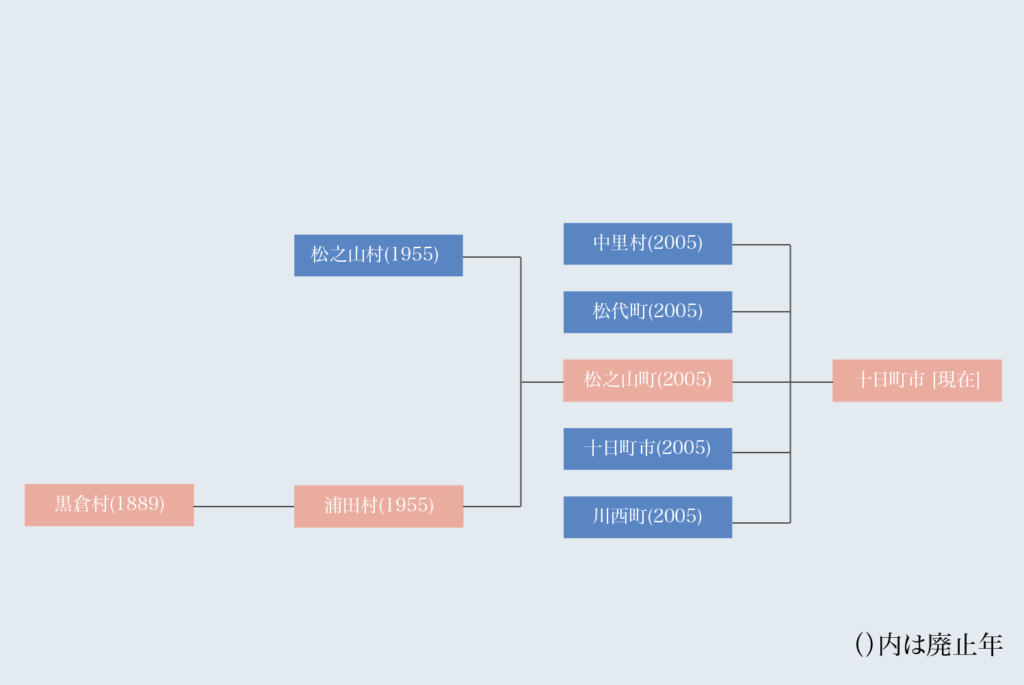

黒倉集落は旧松之山町、現十日町市の集落の一つだ。中心市街地から車で40分ほどかかる中山間地にあり、ここでは23世帯(2022年時点)の住民が暮らす。この旧松之山町は2005年4月1日に十日町市、東頸城郡松代町、中魚沼郡川西町・中里村と合併し新設の十日町市となったために消滅した。この旧松之山町の中に黒倉集落がある。

黒倉集落以外にも、松之山には様々な集落がある。

市町村の変化

人口の変化や経済の変化から、常に市町村の範囲は変化してきた。黒倉集落が含まれている市町村も例外ではない。1889年まで黒倉村として存在していた黒倉集落も浦田村の一部になり、1955年には松之山町として合併が進み、現在では十日町市へと合併が進んでいった。

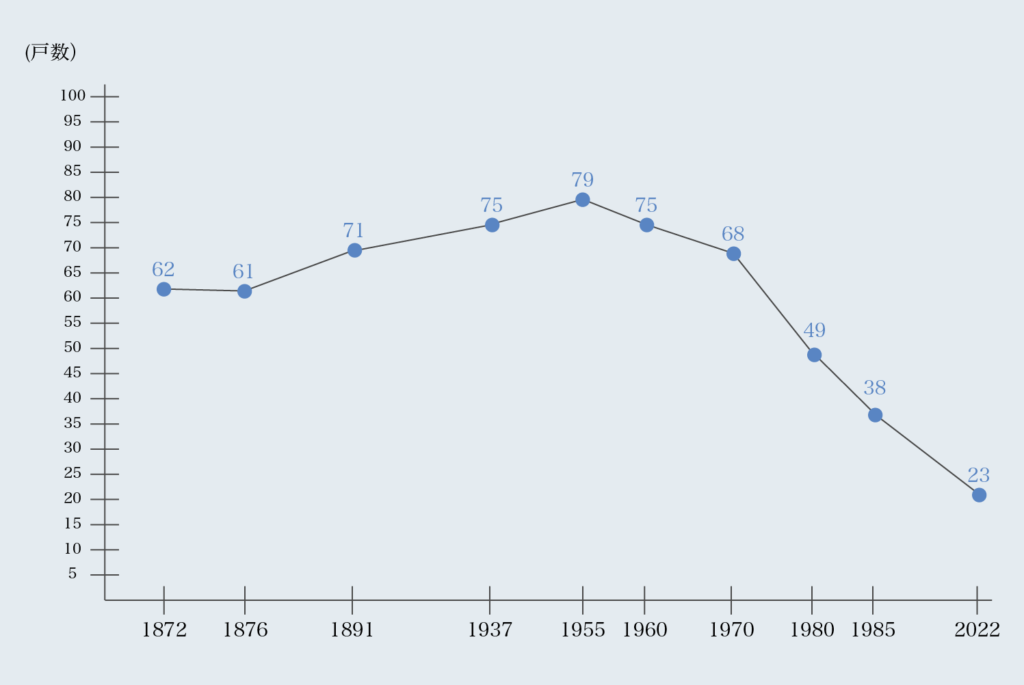

黒倉集落の世帯数の変化

黒倉集落の世帯の変化は松之山町史からみることができる。1955年には79戸あった黒倉集落もそこから減少の一途を辿り、現在は23戸までに数が減っている。

集落内での相互扶助機能

集落では、住民が集まって様々な作業が行われている。「相互扶助」とも言われているが、黒倉集落を例にとってどんな作業があるかみていこう。

道普請

まず代表的なのが「道普請」とよばれるもの。具体的には道路の側溝掃除や冬に向けたカーブミラー、看板の撤去、草刈り、道路横の木を切るなど道路整備を行う。令和3年度では黒倉集落が合計3回行われた。

除雪チームを結成して除雪サポート

黒倉集落を含む松之山は世界有数の豪雪地帯として知られる。ハイシーズンには4mほどの雪がつもり、この黒倉地域も例外ではない。黒倉集落では2022年現在地域で「黒倉助っ人隊」という除雪チームを作り、当番制で除雪をしている。毎回朝と夕方の2回、市の除雪がくるが、玄関先から道路までの道などの部分に関しては自分達で除雪する必要がある。しかし朝早く出なければいけない勤め人にとっては時間がないこともあり、代わりに地域のメンバーが当番制で決められた通路の除雪を行う。除雪を頼む住民は通路のメートルごとにシーズン料金を払い、集まったお金は当番への人件費に回ったり、新たな除雪道具の購入などに割り当てられる。黒倉集落を含む松之山の積雪状況は下記にまとめた。

-

-

世界有数の豪雪地帯、新潟県十日町市松之山の積雪量・降雪量を写真で振り返る

新潟県十日町市松之山は世界有数の豪雪地帯であり、雪と共に人々は暮らしている。実際豪雪地帯にはどの程度雪が降るのだろうか?どんな景色の変化が見えるのか?ここで写真で2021-2022シーズンを振り返りつ ...

続きを見る

農地維持活動

黒倉集落では大半の世帯が農業を営んでおり、集落の大きな関心事の一つとして稲作の後継者を増やすこと、農地維持があげられる。「中山間地域等直接支払制度を活用した地域の取組事例集(令和3年度版)」によれば現状の課題として、農業従事者の65歳以上の割合が57.9%と高く、担い手の確保・育成や若い世代の低移住が必要となるとされている。また、集落内の農用地は急傾斜が多いために維持管理が大変で規模拡大が難しいために、生産性向上に向けた生産基盤の整備、収益性アップを考える必要があるとしている。若い人が農業をする場合も、会社勤めをしながら土日の空いた時間に農業をするという形になるため、時間を費やすことが難しい状況がある。

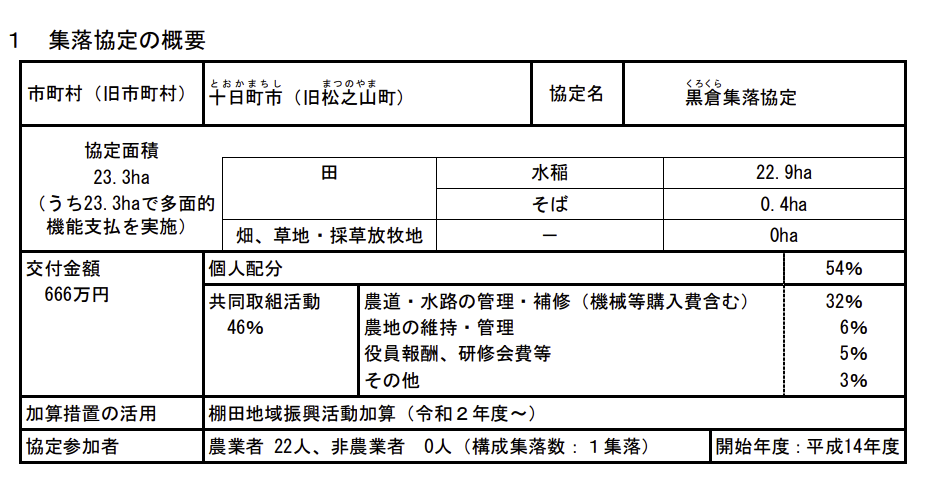

黒倉集落では農地維持のために、中山間地域等直接支払い交付金集落協定の取り決めを締結している。新潟県のページで中山間地域等直接支払制度を活用した地域の取組事例集(令和3年度版)として黒倉地域の事例をPDFファイルで見ることができる。

この中山間地域直接支払い制度・多面的機能によって、農地の維持活動や6次産業化への動きを促進している。協定としての活動を増やし、集落営農としての機能を高めていきながら、集落での農業の存続のために動いている。

-

-

日本型直接支払制度とは? 地方の農村の機能を維持する

現在松之山黒倉の地域おこし協力隊として、日本型直接支払制度の助成金の事務仕事を行なっている。この助成金はどのような役割をはたしているのか?整理してみた。 日本型直接支払制度とは? 日本型直接支払制度と ...

続きを見る

-

-

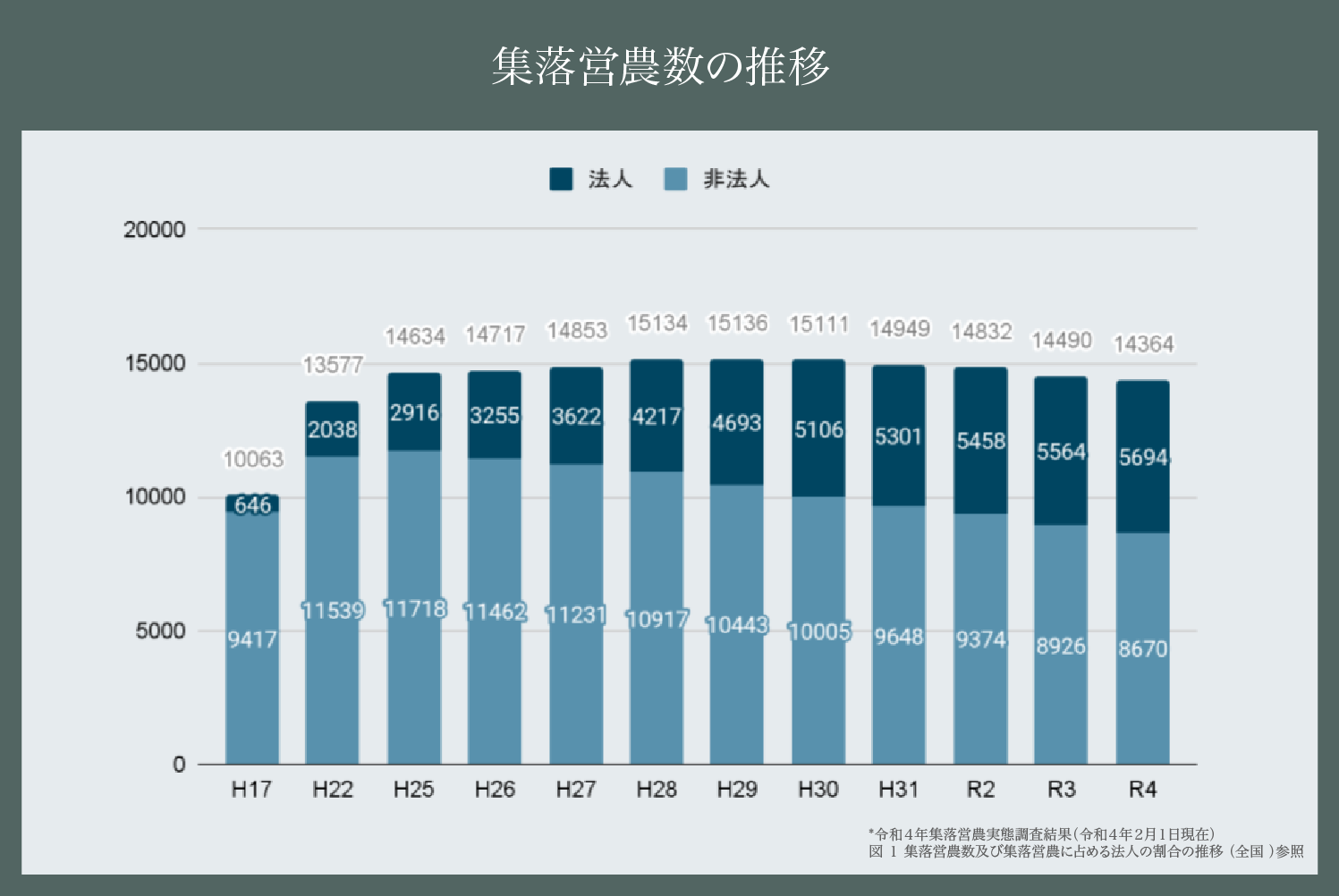

集落営農とは:集落営農の仕組み、利点や黒倉集落の取り組みをみる

現在の農業では、地域農業の発展や高齢化の対策など地域の問題解決や経営の問題解決のために農家が組織化している傾向があり、これを「集落営農」と呼ばれている。集落営農とは何か、組織化のメリットは何があるのか、みていく。

続きを見る

黒倉集落の年間スケジュール

集落ではこうした作業の他に昔からの様々な伝統行事もある。以下は「令和3年度黒倉集落事業報告書」の年間スケジュールで複数住民で関わった行事を抜粋したものだ。

| 月日 | 主な事業及び会議 |

| 2021/4/1 | 総代事務引き継ぎ |

| 4/10 | 新役員顔合わせ及び第一回役員会 |

| 4/19 | 第1回集落総会 |

| 4/29 | 春の道普請 |

| 5/29 | 集落内道路 路肩除草剤散布(1回目) |

| 6/13 | 田休み祭り |

| 7/3 | 第2回 役員会 |

| 7/17 | 集落内道路 路肩除草剤散布(2回目) |

| 7/18 | 第2回集落総会 |

| 7/21 | 溜池要望箇所視察立ち合い |

| 8/1 | 夏の道普請 |

| 8/15 | お盆行事 |

| 9/5 | 秋祭り |

| 9/20 | 敬老の日:高齢者家庭に弁当の配達 |

| 10/9 | 第3回 役員会 |

| 10/24 | 第4回 集落総会 |

| 11/7 | 収穫祭 |

| 11/14 | 秋の道普請 |

| 2022/1/1 | 新年会 |

| 1/15 | 小正月行事 |

| 3/19 | 第4回役員会(決算・監査) |

| 3/27 | 集落決算総会 |

| 3/31 | 総代事務引き継ぎ |

小正月行事など昔から行われている伝統行事もある。黒倉集落では「塞の神行事」とも呼ばれ、お正月にしたためた書き初めや昨年に授与したお守り、門松やしめ飾りなどを神社や地域の広場に持ち寄って、わらと一緒にもやす。

塞の神行事の詳細に関しては下記に書いた。

-

-

塞の神行事:黒倉集落でみた「塞の神行事」から小正月行事の意味や起源について紐解く

「塞の神行事」は地域の伝統行事の一つとして1月15日の小正月に行われる。塞の神行事を含め、全国で行われる小正月の行事には何か共通性があるのか?その意味や起源について紐解く。

続きを見る

集落でのお金の流れ

集落の中ではちゃんと会計もあり、集落費で各月各住民で集めたお金を管理している。黒倉集落の会計には「一般会計」と「祭り会計」の二つがあり、一般会計の収入では以下のような収入源がある。

- 前年度繰越金

- 集落費

- 道普請の出不足金

- 集会所使用料

- 消耗品(コピー機、灯油販売など)

主な収入源は集落の住民による集落費になる。

支出は以下のようなものがある:

- 会費(地区協議会、福祉協議会など)

- 役員手当

- 道普請の飲み物代

- 集会所の電気、水道、ガス、灯油料金

- 集会所の固定資産税

- 行事費用

記録から見る集落の暮らし

集落での生活を営む中で、記録を残すことの重要性が深く心に染み入る。記録した貴重な本や写真を提供してくださる方々のおかげで集落の方々とのお話の中で、世代を超えて歴史を共有しながら会話をすることができるからだ。世代の違いによって様々な集落の見え方、考え方を知ることができるのはとても面白い。黒倉集落でも、昔の黒倉集落の生活を丁寧に記録してくださっている方々がいる。黒倉集落在住の小見重義さんは写真家として、黒倉集落の昔の生活の貴重なシーンを記録した1人だ。

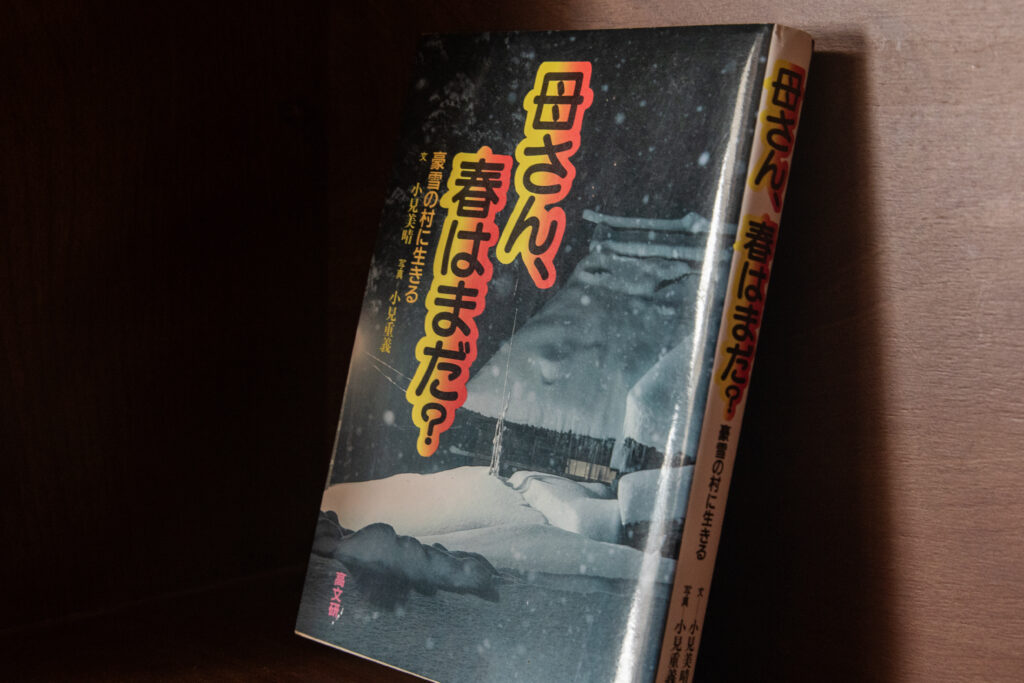

また、「お母さん、春はまだ?」(著:小見美春 / 高文研)という黒倉の生活を記した本では、出版された1980年台の暮らしを垣間見ることができる。そこでは古き文化が残る中で農業の機械化など新たな生活様式が入ってきた時代の様子が見てとれる。また、豪雪地帯での暮らしの凄まじさを感じる。

黒倉の中で四季ごとの自然に合わせて、しっかりと仕事が決められる。春には「灰まき」という5月に田植えをするために灰を巻いて雪解けを早くする作業、「道割り」という農道を確保する仕事、山菜採り、「はりっき」と呼ぶ春に木を切る作業などがあった。また、茅葺屋根の葺き替えをすること、田植え作業などがある。秋は稲刈り、はさ上げ、脱穀作業と入り、冬はワラ仕事と続く。この頃には農業のできない冬は東京に出稼ぎに行くという流れも普通だったらしい。黒倉に残る者にとっての冬の重要な仕事はやはり雪ほりだったようだ。学校、農業倉庫、鎮守様など公共施設も共同で雪かきしていたと記されている。雪上車がなかった時代は、子どもたちの学校の登下校のために「道踏み」といって村から村まで人が道をつけていた仕事もあったそうだ。集落内では行事もたくさんあり、そうしたなかで集落としての団結力も培われていったようだ。収穫祭、小正月、うさぎおいといった行事についての記載がある。冬には地域のスキー大会もあった。この時代には黒倉分校も存在し、学校行事もあった。

こうした昔ながらの生活が紹介される中で、現代的な文化も中山間地域に導入され、著書では便利さに驚くとともに昔の文化がなくなっていく寂しさも表現されている。例えば春の仕事が極端に短縮されたこと。茅葺き屋根はトタン屋根になったために葺き替えがなくなり、囲炉裏は石油ストーブに変化し、田植えも手植えから機械植えに変わって行く。便利になっていく一方で今までやってきたことがなくなって行くさびしさのような感情も著書で表現されている。

集落の地域活性化

こうしたこれまでの歴史、伝統もありつつ、集落では新たな動きもある。6次産業化・集落営農によるさらなる活性化・イベントの開催など、世代の交代によって新たな動きが出るのは必然的だろう。

黒倉集落でも例外ではなく、移住者によって新たな取り組みも出てきている。2022年時点では、元地域起こし協力隊が「縄文ノ和黒倉」というグループを立ち上げて地域活性化に貢献。黒倉で収穫したそばを使ってそば祭りを開催したり、大地の芸術祭の作品誘致を黒倉で行った。そば祭りや大地の芸術祭の様子は下記から見ることができる。

-

-

集落との共創アート:大地の芸術祭「パレス黒倉」が松之山黒倉で公開されるまで

「越後妻有 大地の芸術祭 2022」の新作として登場した作品「パレス黒倉」は集落との共創によって2022年7月30日から無事に公開された。公開までのアート制作の舞台裏を紹介する。

続きを見る

-

-

十日町市松之山の集落で「新そば祭り」を開催するまで:地域活性化の為の「新そば祭り」開催ガイド

新潟県十日町市の黒倉集落では毎年新ソバ祭りを開催している。今回地域おこし協力隊として開催までの準備に関わらせていただいたが、その舞台裏を紹介する。

続きを見る

また、移住者の中に日本三大薬湯のひとつに数えられる松之山温泉の源泉である1200万年前の太古の化石海水を使用し、山塩を作る「まつのやま塩倉」のメンバーもいる。特産品を作り、地域活性化だけでなく、地球環境のことも考えてビジネスを行う動きもある。2022年9月には「まつのやま塩倉」がスローフード運動の祭典、テッラ・マードレへの参加資格を与えられ、私もサポートとして参加させていただいた。

-

-

イタリア発・スローフード運動の祭典 ”Terra Madre Salone Del Gusto 2022”参加レポート

イタリア発祥で全世界に広がっている食の社会運動「スローフード」の国際的な祭典、Terra Madre Salone del Gusto2022の参加レポートをお届けする。

続きを見る

地域コミュニティのこれからはどうなるか?

黒倉集落での生活を通して地域コミュニティ、農業など様々な視点から地域についてみる機会をいただいている。この先、集落はどのようになっていくのだろうか。農業でも広域化という形が進んでいるが、地域づくりでも集落間の連携が進んでいき、集落という単位・住民の意識が変わっていくのだろうか。それとも広域化せず、集落という小さな単位で動くことによって、地域活性化はうまくいくのだろうか。これは場所や状況によって違うだろうし、一概にこれがいい、という答えはないだろう。少子高齢化が進む中、今後もより良い暮らしのためにどのような自治が必要になるのかという問いは常に残されている。