播種が終わり、出芽するといよいよ苗出しをして育苗の作業に移る。ここでは苗出しから育苗までの流れを整理していく。

水稲育苗とは

育苗とは文字の通り、苗を育てること。現在の稲を育てる方法としては、田んぼに直接種籾を巻いて育てる「直播栽培」という方法と、育てた苗を田んぼに移して育てる「移植栽培」があるが、現在日本では水田面積の98%が移植栽培となっている(1)。育苗の作業は、この「移植栽培」の工程の一つになる。

なぜ育苗するのかー「直播栽培」と「移植栽培」のそれぞれのメリット

なぜわざわざ育苗をするのか。「米殻機構 米ネット」によれば苗を植えることについて五つの理由を挙げている。

- 品質の統一:稲の成長と実りの時期を揃えて、一斉に稲刈りができるようにし、かつ品質を統一させることができる

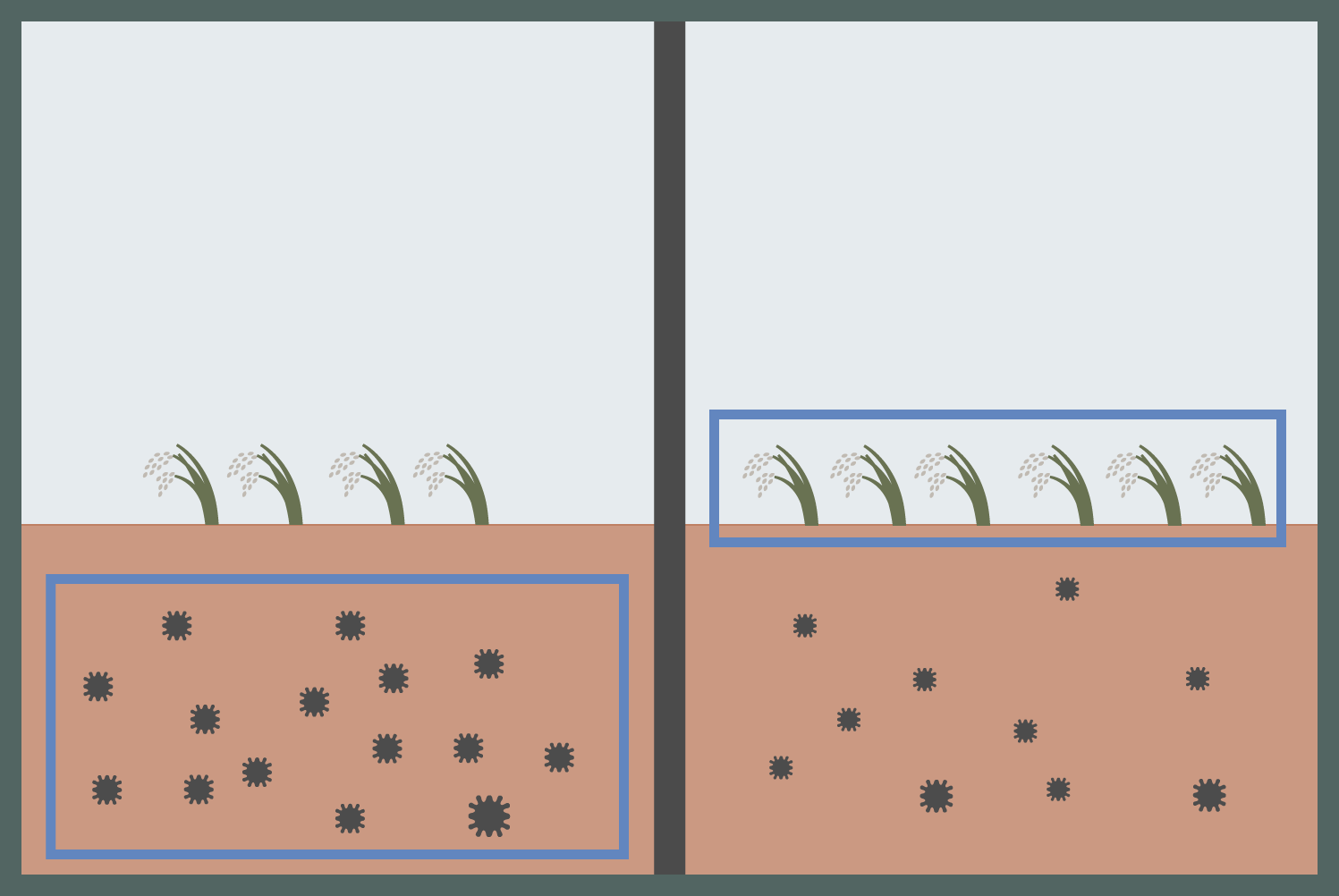

- 雑草対策:ある程度大きくした苗を田んぼに植えることで、雑草に対して稲に有利な立場を与える

- 栽培時期の調整:寒冷地であれば、寒い時期でもビニールハウスなどで穂の出る時期を早め、冷害を避けれるし、温暖地であれば秋の台風の時期より早く穂を出させることで、収穫を安定させる

- 栽培条件の選択・改良:植える苗の状態や本数、株の間隔を自由に選べるので、水田ごとに最適な条件を選ぶことができる

- 鳥害や病気を防ぐ:田んぼにまいた種籾が鳥に食べられるのを防ぐ。また、カビなどの微生物による病気や害虫から守ることで、自然の中でも生育できる状態を作ることができる

しかし、育苗をしない「直播栽培」にもまた違ったメリットは存在する。(2)

- 労力の軽減(育苗・田植え作業の省略によって労力が軽減)

- 時間の省略(春の育苗に使っていた時間を他の作物へ)

- 作業ピークの分散(直播栽培では収穫が1〜2週間程度遅いので、移植栽培と組み合わることで収穫時も作業のピークを分散)

育苗作業の手順

まずは播種後に、発芽機と言われる機械で一定の温度で保管する。播種の様子は以下に詳しく書いた。

-

-

水稲播種:育苗箱を用意し、播種機を使って播種を行う

種籾の浸種や催芽作業が終わると、次は播種機を使った播種(はしゅ)作業が始まる。水稲播種の方法について整理していく。

続きを見る

その後、出芽した後育苗箱を外の苗代に移動させる作業になる。これが「苗出し」作業となる。

苗出しとは

苗出しとは播種後に保温して芽が出てきた育苗箱をビニールハウスや外に出し、不織布などを上にかけて弱い光を当てながら育苗する準備をすること。

苗出しの目安

新潟県の「令和4年稲作情報」によれば、出芽長は0.5 - 1.0cmが目安とされている。

なぜ苗出しをするのか?

播種後、保温された暗い場所から急激に出てきた芽は急に強い直射日光に当てると障害で苗が緑に変化なくなる場合がある。(白化現象とよばれる)(3) なので芽が出てきた育苗箱を外に出し、不織布などを上にかけることで、弱い太陽光を芽に当てて徐々に育てていくことができる。

弱い光を当てて葉緑体を少しずつ活動させ、芽を伸ばすことを「緑化」と呼び、発芽機から出して外の環境に慣れさせることを「硬化」と呼ぶ。

苗出しの作業の流れ

黒倉生産組合では以下のように作業を進める。

- 白い芽が均等に出ているかをチェック

- 軽トラ・一輪車に載せて、各農家の苗代場所へ

- 育苗箱を列にしておいていく

- 不織布を上に被せる

苗出しの前には「苗代」の準備が必要

育苗箱は各農家の苗代に運んでいくことになる。苗代の準備は以下に詳しく書いた。

-

-

苗代とは:苗代の作り方について

稲作では水田で田植えをする前に、別の場所で種子から苗を育てる「育苗作業」を行うが、苗代はその育苗作業において重要な役割を果たす場所だ。苗代はどのように作るのだろうか。

続きを見る

苗出しの様子

2022年度、苗出しをしたのが4月14日。まずは発芽機内の白い芽が均等に出ているかをチェックし、全て出ていると判断したら、軽トラに積んでいく。

黒倉生産組合では、黒倉の農家の苗作りをまとめて行っており、育苗から各農家が自分の苗代で責任持って行うという流れになっている。なので芽が出た育苗箱をそれぞれの苗代に運んでいく。

運んだら、育苗箱を一列に並べていく。育苗箱が地味に重く、並べる枚数も何百枚という数になるため、一輪車を使ったり、軽トラの荷台からおろす役と運ぶ役、並べる役、と役割を分担したりしてなるべく負担がかからないように工夫していく。

並べ終わった後は最後にシートをかけ、弱い太陽光を芽に当てて育てられるような環境にして完了。

黒倉生産組合では、苗出しまでを作業の中で担当。後の育苗管理は個人の農家さんで行う流れになる。

稲作の作業の流れ

その他米作りの記事を以下にまとめた。

*田植えの植え方 :田植えスケジュール、装備、手植え機械植えの様子まとめ

*精米とは何か:玄米から白米になるまでの工程と精米方法について

(1)水稲育苗のメリットとは? 苗の種類や育苗方法、失敗しやすいポイントを解説 (2)水稲の直播栽培とは?|労力不足に打ち勝つ手段!メリット・デメリットも紹介 (3)大阪府立環境農林水産総合研究所