雪とは何か?それは単なる氷の結晶ではない。美しさと脅威、恵みと試練が交錯するこの現象は、降雪、雪結晶、積雪を通じて人間の文化や暮らしに深く根付いてきた。雪は何を語り、私たちに何を残すのか。その答えは一つではなく、無数の物語がそこに隠されている。「雪」という存在に思索を巡らせながら、自然と人間の関係について考えていきたい。

降雪〜雪はどのようにして降るのか?

空から静かに舞い降りるその白い粒子は、目に見えない世界で起きている複雑な現象の最終形態だ。雪はどこで生まれ、どうやって地上へと降りてくるのか?その問いに答えるためには、物理・気象という世界へ足を踏み入れる必要がある。

山々の地形が空気の流れをどう変えるか、気圧配置がどんな風のパターンを生むか、さらには大気中の微細な粒子がどのように結晶の核となるか。これらが複雑に絡み合い、一片の雪として結実する。その背後には、ニュートンが見つめた物理法則さえ見えてくる。重力、圧力、温度差──それらが複雑に絡み合って「雪」というものを形成する。

雪が降る仕組みを解き明かすことは、自然現象の裏側にある見えないロジックを紐解く行為だ。なぜ日本は世界有数の雪国なのか?冬型の気圧配置とは何者なのか?単純な「なぜ?」の背後に広がる複雑な因果関係に目を向けることで、雪はただの白い結晶ではなく、地球のダイナミズムを物語るキーとなる。以下の記事では、雪という現象の断片を一つずつ解きほぐしていく。氷点下の世界で織りなされる、見えないメカニズムを探る旅の始まりだ。

*ニュートンとは〜運動方程式からパスカル、気圧まで、降雪のメカニズムを探る旅

*気圧とは〜低気圧と高気圧の違い、等圧線まで、降雪のメカニズムを探る旅②

*冬の気圧配置〜気圧配置とは何か、西高東低の気圧配置まで、降雪のメカニズムをめぐる旅③

*雪が降る仕組み〜なぜ雪が降るのかを整理する:降雪のメカニズムを巡る旅④

雪結晶〜自然が作る芸術

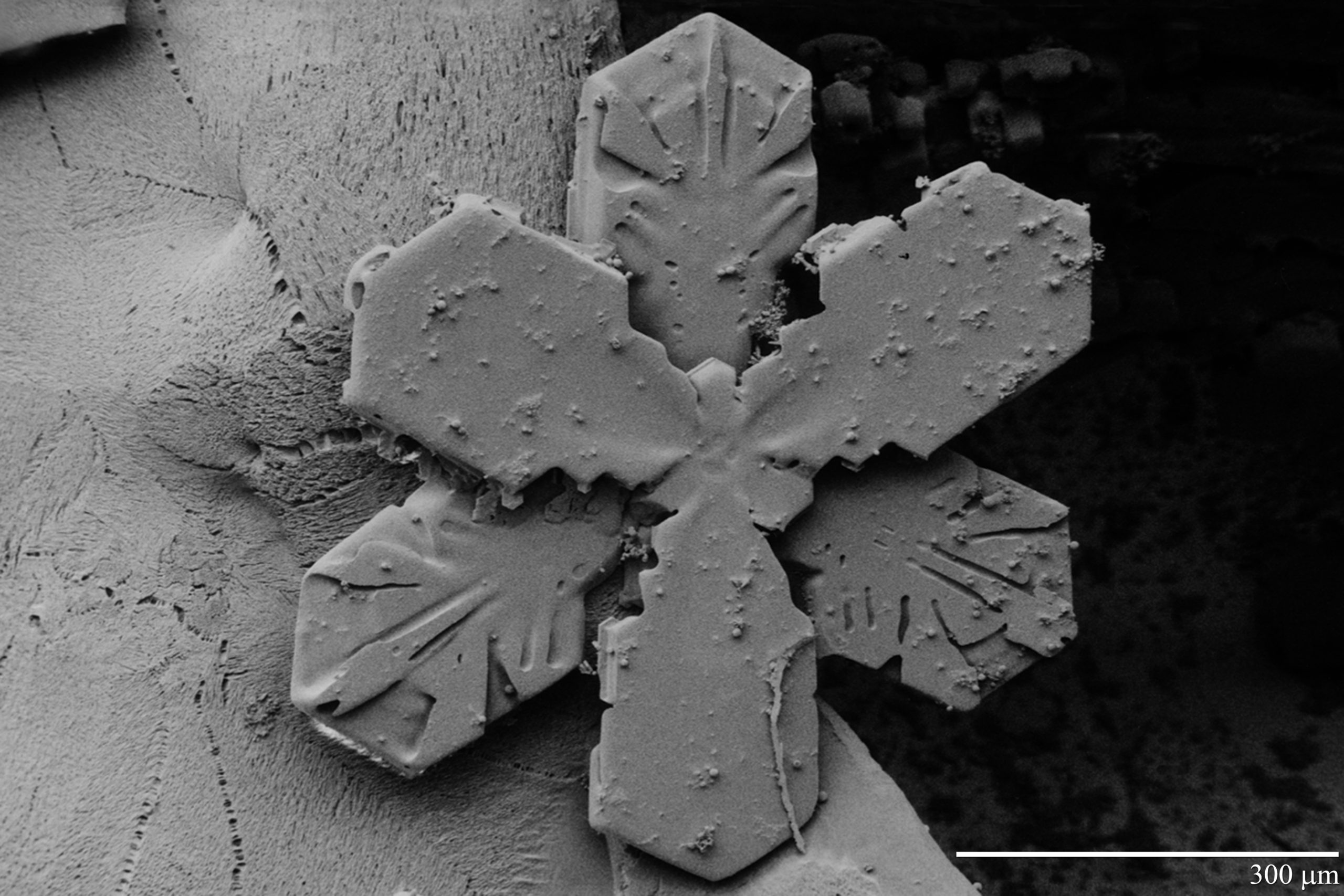

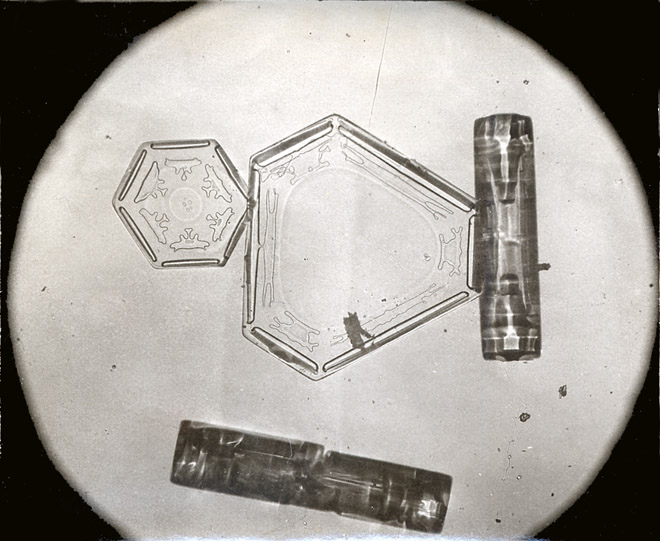

「雪」と聞いて、多くの人が真っ先に思い浮かべるのは、あの幾何学的な美しさを持つ六角形の雪結晶ではないだろうか。繊細で複雑な模様、そして美しい対称性。その形は冬のアイコンとして、誰もが知る「雪」のシンボルとなっている。しかし、そのシンプルな美しさの裏には、自然が描く壮大なアルゴリズムが隠されている。

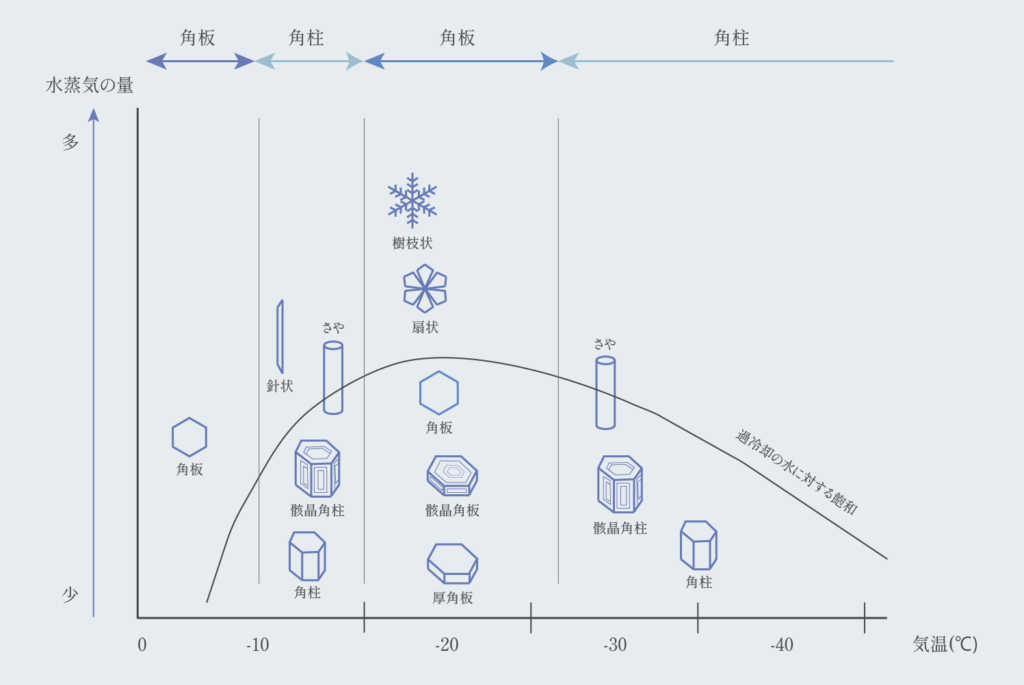

科学的に分類された雪の結晶は121種類にも及び、それぞれが異なる物語を持っている。その形態は気温、水蒸気の量、大気中の微細な変化といった環境要因によって決定される。微妙な環境差が、無限とも言えるバリエーションを生み出すのだ。雪の結晶が成長するプロセスは、まるで自然が描くフラクタル・アートのようだ。水分子が氷の核に引き寄せられ、規則的なパターンを形成する。

この小さな氷の結晶に目を向けることで、私たちは雪という現象の神秘を垣間見ることができる。規則と偶然、秩序と混沌が交差するその構造は、単なる美しさを超え、宇宙の基本法則さえも映し出しているのだ。

この小さな六角形の宇宙に目を凝らし、自然が織りなす精巧なアートを紐解いていこう。

*雪の結晶の種類:「グローバル分類」からみる雪の結晶121種類

*温度とは〜「温度」という基準、物理と化学、気象と雪..多層的な視点で見る温度

積雪 〜 白い風景が構築する暮らし・文化

「雪」と聞いて思い浮かべる光景は一面の白銀に覆われた世界そのものだろう。果てしなく広がる白い大地、道路の両脇に立ち並ぶ雪壁、静寂に包まれた冬の景色。それは単なる自然現象ではなく、私たちの記憶と文化に深く根付いた風景の一部であり、雪国の存在そのものを象徴している。

積雪は単に地面を覆う「白い層」ではない。それは私たちの暮らし、文化、経済活動、さらには人間の感情にまで影響を与える、ダイナミックな自然と人間社会が相互に作用する接点だ。雪が降り積もることで、人類は新たな適応の形を生み出してきた。スキーやスノーボードといった滑走文化は、雪というフィールドがなければ存在しなかっただろう。また、春には雪解け水が大地を潤し、作物を育て、食という命の循環を支えている。積雪はただの氷の集合体ではなく、豊かさを生む「資源」としても機能している。

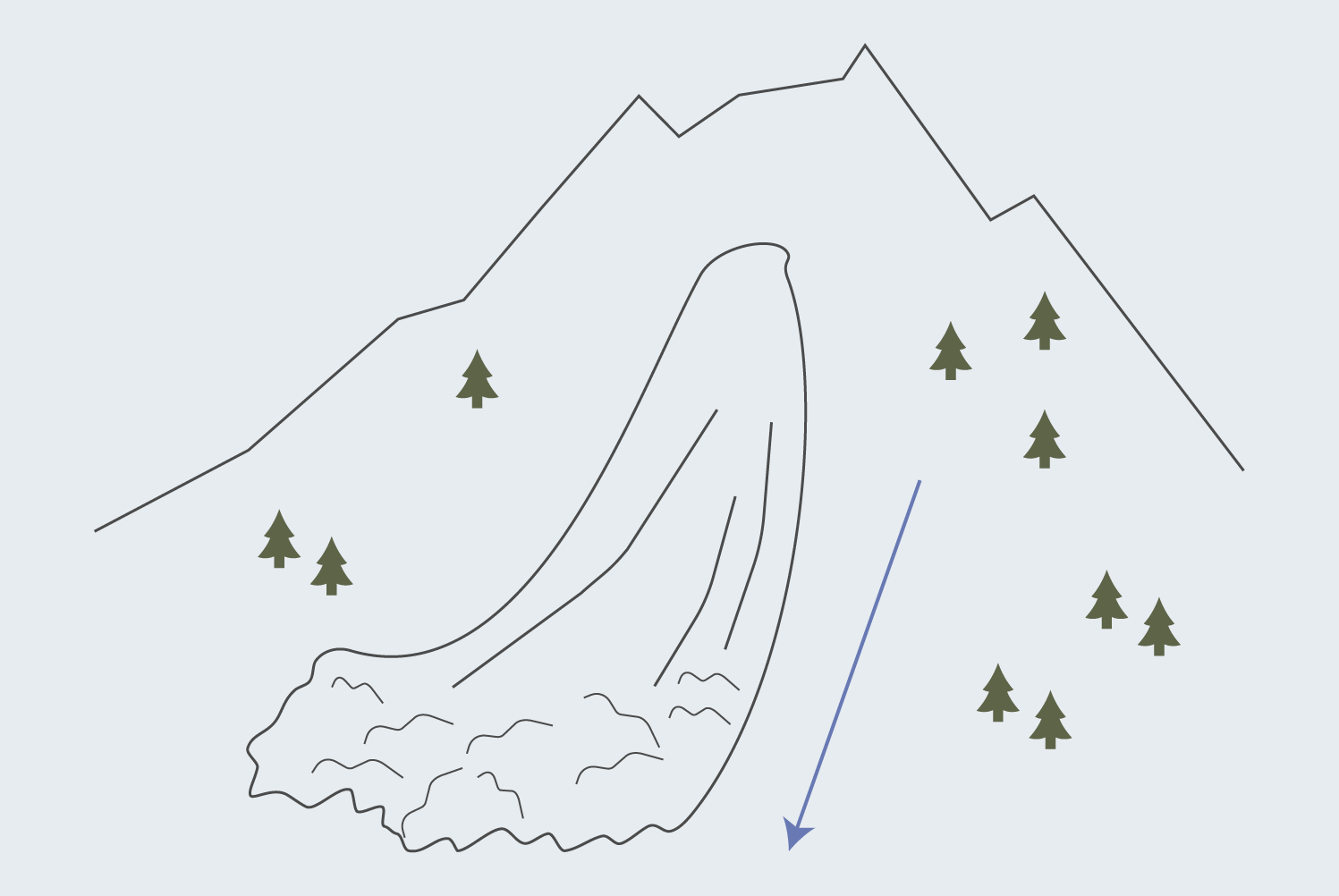

しかし、雪は美しさと豊かさだけをもたらすわけではない。その白い静寂の裏には、時に人間の生活を脅かす脅威が潜んでいる。雪崩は一瞬にして命を奪い、豪雪地帯では除雪作業が人々の日常の一部となる。雪が積もることで、道路は閉ざされ、ライフラインは寸断される危険性がある。その結果として生まれたのが「雪掘り」や「除雪」といった、人間が雪と共存するための独自の労働文化である。これらの作業は単なる肉体労働ではなく、雪国で生きるための知恵と経験が詰まった、生存の技術と言ってもいい。

積雪はただ「降って積もる」だけの現象ではない。それは人間と自然の関係性を再定義し、地域ごとに異なる暮らし方や文化、価値観を形作ってきた。雪と共に生きるために、衣食住のすべてを工夫し、時には新しい技術やコミュニティの在り方を生み出してきたのだ。雪国特有の建築様式、雪祭りといった季節行事、冬を乗り越えるための保存食文化──これらはすべて、積雪という現象がもたらした「人間のクリエイティブな適応」の証である。

積雪は、風景を変えるだけでなく、私たちの思考や生き方さえも変えてきた。白い世界は単なる自然の現象ではなく、人間の営みと密接に絡み合いながら、新たな文化と価値観を育んできたのだ。雪は降り積もるだけで終わらない。その下には、私たちが築き上げてきた無数の物語が眠っている。

*雪の重さはどのくらいなのか:家根の雪の重さや雪質について考える

*雪崩とは:「表層雪崩」「全層雪崩」「弱層」など...雪崩の原因や仕組み、種類を知る

*スノーボードの歴史:スノーボードがもたらす意義と文化的変遷

*スキーの歴史 : スキーの起源から日本にスキーが広まるまでを紐解く

*世界有数の豪雪地帯、新潟県十日町市松之山の積雪量・降雪量を写真で振り返る

*新潟県十日町市における集落自治による除雪組織「黒倉助っ人隊」の紹介|学会誌「雪氷」報告掲載

*Matsunoyama, Niigata: Challenges & Opportunities of Life in the Deep Snow with Kamimura Shotaro

*日本のスキー場・スキーリゾートの歴史:日本でスキーがどのように広まったか

*豪雪地帯とは何か : 豪雪地帯の定義や指定地域から知る雪害の救済運動の歴史

*利雪(りせつ):利雪の事例・雪を邪魔者ではなく資源として活用する雪国の未来

結局、「雪」とはなんなのだろう?

雪とは結局なんなのだろう?ただ空から降り積もる氷の結晶ではない。雪には美しさと脅威、静寂と躍動、恵みと試練。そのすべてが、一片の雪に内包されている。

雪の世界をのぞいてみれば、気象や物理といった科学の世界がそこには広がる。そして降り注ぐ瞬間から、私たちの社会や文化、感情と交わり、新たな意味を帯びていく。滑走文化を生み、雪解け水が命を育み、時には生活を脅かす厳しさをもたらす。雪は、自然と人間が織りなす相互作用の結晶だ。

私たちは雪と戦い、適応し、ときにその美しさに魅了されながら生きてきた。雪は風景を白く塗り替えるだけでなく、私たちの思考、文化、歴史までも静かに形作っている。

結局、雪とは「自然の一部」でありながら人類の暮らしの営みの一部でもある。過去と未来、自然と社会、秩序と混沌をつなぐ存在。雪はただ降り積もるだけで終わらない。その白い世界の向こう側には、私たちがまだ言葉にできない物語が静かに息づいている。

参照:

亀田 貴雄, 高橋 修平, 2017: 雪氷学。古今書院, 349 pp. ISBN 978-4-7722-4194-6.

アイキャッチ画像:

雪の結晶 - public domain